Международный коллектив ученых представил результаты масштабного исследования блазара PKS 1614+051, находящегося на колоссальном расстоянии от нас – более 11 миллиардов световых лет. Излучение, который мы принимаем от этого источника сейчас, было испущено, когда Вселенной было всего около 10-15% от ее нынешнего возраста. Используя данные, собранные за беспрецедентно долгий период – с 1997 по 2024 год – на уникальных российских и зарубежных телескопах, исследователи смогли детально изучить его радио- и оптические свойства. Работа опубликована в журнале Astrophysical Bulletin, издаваемом Специальной астрофизической обсерваторией РАН.

В центрах многих крупных галактик скрываются сверхмассивные черные дыры – объекты с массой от миллионов до миллиардов масс нашего Солнца. Когда вещество (газ, пыль, звезды) падает на такую черную дыру, оно образует аккреционный диск – раскаленную структуру, интенсивно излучающую во всем диапазоне электромагнитного спектра. Квазары – это наиболее мощный и яркий тип активных ядер галактик. Их светимость может в тысячи раз превышать светимость всей родительской галактики, состоящей из сотен миллиардов звезд. Квазары настолько ярки, что видны с самых окраин наблюдаемой Вселенной.

Некоторые квазары (около 10-15%) являются «радиогромкими» – они испускают мощное излучение в радиодиапазоне. Это излучение генерируется в релятивистских струях, или джетах – узких пучках плазмы, выбрасываемых из окрестностей центральной черной дыры со скоростями, близкими к скорости света. Блазары – это особый подкласс радиогромких квазаров, чьи джеты направлены почти точно на наблюдателя (на Землю). Из-за релятивистских эффектов и ориентации струи блазары выделяются среди других типов квазаров повышенной яркостью и переменностью блеска, наблюдаемой во всем электромагнитном диапазоне – от жесткого гамма- и рентгеновского излучения до радиоволн. Это позволяет регистрировать и изучать блазары на огромных расстояниях.

В космологии красное смещение – это мера того, насколько длина волны испущенного излучения от далекого объекта «растянулась». Чем больше красное смещение, тем дальше объект и тем раньше он существовал. Квазары с высоким красным смещением (z > 3) представляют особый интерес, так как они позволяют изучать условия в ранней Вселенной – эпоху формирования первых звезд, массивных галактик и сверхмассивных черных дыр. Блазар PKS 1614+051 имеет z = 3.21, что означает, что мы видим его таким, каким он был примерно 11.5-12 миллиардов лет назад (при возрасте Вселенной в наши дни около 13.8 млрд лет).

Радиоспектр большинства квазаров имеет простой вид – интенсивность излучения плавно падает с ростом частоты по степенному закону. Однако некоторые источники демонстрируют радиоспектр с максимумом, то есть их яркость сначала растет с частотой, достигает максимума, а затем начинает падать. Объекты, у которых этот максимум находится на высоких частотах (выше 1 ГГц), называются источниками с максимумом в спектре на высоких частотах (HFP-источниками, от английского high-frequency peaker). PKS 1614+051 – как раз один из таких объектов, он обладает спектром с максимумом в районе 4-5 ГГц.

Современная наука предлагает несколько объяснений существования источников с такими спектрами, предполагающих их возникновение на интервале времени до тысячи лет, возможно с наличием плотной оболочки из ионизованного газа.

Уточнение природы таких HFP-источников усложняется тем, что спектр с максимумом может временно появляться и у обычных блазаров во время мощных вспышек, когда рождается новый, компактный и яркий компонент джета. Поэтому отличить «истинно молодой» HFP-источник от блазара в активной фазе – непростая задача, требующая длительных многочастотных наблюдений.

Именно эту сложную задачу и решали авторы исследования, сфокусировавшись на блазаре PKS 1614+051. Объект уникален тем, что он одновременно является и блазаром с высоким красным смещением, и классическим HFP-источником с удивительно стабильным положением максимума спектра на протяжении десятилетий. Основная цель работы в том, чтобы разобраться в физических процессах, которые управляют переменностью и спектральной эволюцией блазара PKS 1614+051.

Является ли он представителем популяции «новорожденных» радиоисточников в ранней Вселенной, или его свойства определяются взаимодействием мощного блазарного джета с веществом околоядерной области?

Исследователи стремились детально охарактеризовать переменность блеска блазара в радио- и оптическом диапазонах на длительной временной шкале (27 лет), изучить эволюцию формы его радиоспектра во времени, определить характерные временные масштабы переменности и временные задержки между вспышками на разных частотах. Кроме того, они проверили применимость двух гипотез для объяснения формы спектра и оценки физических параметров джета, исследовали свойства газа в непосредственной близости от активного ядра с помощью оптической спектроскопии. Им удалось получить новые данные о физике джетов и роли окружающей среды в эволюции блазаров в ранней Вселенной.

Для достижения этих целей ученые использовали внушительный набор наблюдательных инструментов и методов анализа.

Уникальный российский радиотелескоп РАТАН-600 (САО РАН) с кольцевой антенной диаметром почти 600 метров позволил получать практически одновременные (мгновенные) измерения потока излучения PKS 1614+051 сразу на нескольких частотах в диапазоне 1–22 ГГц в течение всего периода с 1997 по 2024 год. Это критически важно для изучения быстрой эволюции спектра. Также на РАТАН-600 проводились специальные ежедневные наблюдения на частоте 4.7 ГГц в 2019-2020 годах.

Два 32-метровых радиотелескопа РТ-32 ИПА РАН (в Бадарах (Бурятия), и Зеленчукской (Карачаево-Черкесия)), входящие в сеть «Квазар-КВО», предоставили высокоточные измерения на частотах 5 и 8 ГГц в последние годы (2022-2024).

22-метровый радиотелескоп в Крыму РТ-22 (КрАО РАН) использовался для мониторинга на самой высокой частоте – 37 ГГц – с 2005 по 2024 год.

С помощью оптических телескопов САО РАН – Zeiss-1000 с 1-метровым зеркалом и АС-500/2 с зеркалом 0.5 м – были выполнены измерения блеска блазара в красной части оптического диапазона с 2023 по 2024 год. Архивные данные оптического телескопа ZTF (Zwicky Transient Facility, США) дополнили оптические наблюдения данными с 2018 года.

Большой Азимутальный Телескоп (БТА) с 6-м главным зеркалом (САО РАН) – крупнейший оптический телескоп в Евразии – позволил получить детальные оптические спектры блазара и его окружения с помощью спектрографа SCORPIO-I. Спектроскопия позволяет разложить свет объекта на составляющие его цвета (длины волн) и изучить химический состав, температуру, плотность и скорость движения газа по наличию и форме спектральных линий (узких максимумов или провалов в спектре на определенных длинах волн).

Анализ всей совокупности данных, полученных в радио- и оптическом диапазонах спектра, позволил определить свойства кривых блеска блазара на всех анализируемых частотах, оценить степень и характерные временные масштабы переменности его излучения, определить величину временной задержки между вспышками, наблюдаемыми в различных спектральных интервалах.

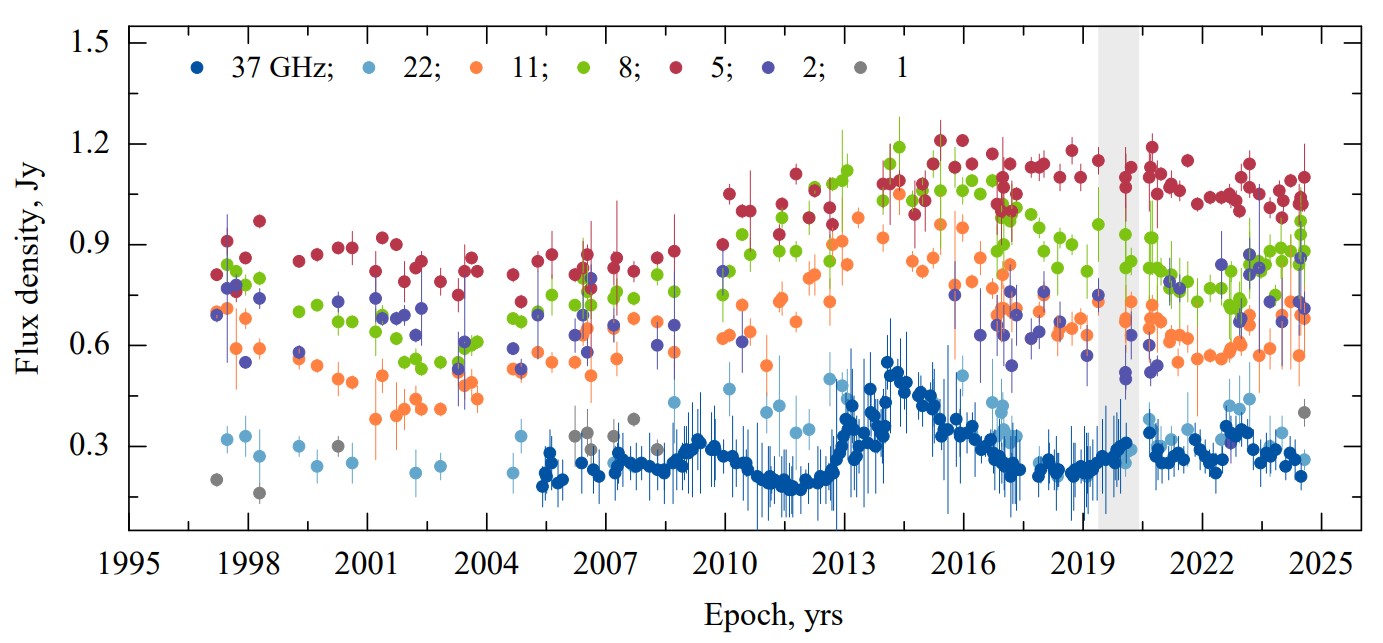

Будучи классифицированным как блазар, PKS 1614+051 показал довольно низкую общую переменность в радиодиапазоне (на уровне 10-30% от величины потока). При этом положение максимума в радиоспектре оставалось отчетливо стабильным на частоте около 4.6 ГГц на протяжении всех 27 лет наблюдений.

Корреляционный анализ между кривыми блеска, полученными в различных участках спектра, показал наличие временных задержек между вспышками на разных радиочастотах – от 0.6 до 6.4 лет (в системе отсчета наблюдателя). Вспышки обычно наблюдались сначала на более высоких частотах, а затем – на более низких. Это классический признак, ожидаемый в моделях джетов, где выброс релятивистской струи из центра проходит через зоны вещества со снижающейся плотностью, генерируя поток излучения на все более низких частотах.

Статистический анализ кривых блеска в отдельных диапазонах дал указание на наличие переменности в них на временных масштабах от 0.2 до 1.8 лет (в собственной системе отсчета блазара). Эти значения сравнимы с временами переменности блеска блазаров, находящихся гораздо ближе.Это подчеркивает необходимость длительных наблюдений для изучения далеких объектов, так как события в их собственной «жизни» для нас растягивается во времени из-за космологического расширения. Ежедневные наблюдения на радиотелескопе РАТАН-600 на частоте 5 ГГц выявили еще более короткий масштаб переменности (на протяжении порядка 12 дней), но на этих масштабах возможно значительное влияние межзвездных мерцаний – случайных изменений блеска из-за прохождения радиоволн через неоднородности межзвездной среды.

Статистические критерии не позволили однозначно выбрать модель, описывающую максимум в спектре радиоизлучения. Это может указывать на то, что оба механизма (самопоглощение в джете и поглощение внешним газом) могут вносить сравнимый вклад в формирование спектра PKS 1614+051.

Полученные данные содержат намек на рост магнитного поля джета в периоды, предшествующие развитию основной радиовспышки (максимум поля около 2012-2013 гг, вспышка развилась позже), что может свидетельствовать о накоплении магнитной энергии перед ее выбросом. Гипотеза о таком накоплении нуждается в дополнительной проверке.

Анализ оптических спектров, полученных на 6-м Большом Телескопе Азимутальном, принес достаточно неожиданный результат.

Эмиссионная линия нейтрального водорода Lyα – основная и сильнейшая в спектрах квазаров – находится в крайнем ультрафиолетовом участке спектра. Она попадает в оптический диапазон лишь красному смещению исследуемого источника. В центральной части профиля этой была отождествлена узкая линия поглощения этого же элемента. Исследователи обнаружили, что положение этой линии поглощения систематически смещается при изменении положения вдоль щели спектрографа, проходящей через центр блазара. Это смещение соответствует разнице скоростей около ±90 км/сек по разные стороны от центра. Такое поведение указывает не на хаотическое движение газа, а на упорядоченное движение, возможно, вращение обширного облака или диска нейтрального водорода вокруг центрального источника. Размер этой структуры может достигать десятков килопарсек (1 кпк ≈ 3260 световых лет). Это открытие является указанием на наличие достаточного количества газа вокруг блазара, который мог бы служить экраном для поглощения излучения на свободных электронах.

Рисунок 1. Кривые блеска PKS 1614+051 в микроволновом диапазоне в 1997–2024 гг. Серая область — временной интервал ежедневных наблюдений на частоте 5 ГГц (см. описание наблюдений РАТАН-600). Источник: Astrophysical Bulletin.

Юлия Сотникова, заместитель директора САО РАН по научной работе, руководитель исследования, считает: «Главная ценность исследования заключается в комбинации длительного многочастотного мониторинга далекого блазара с детальным спектроскопическим изучением его окружения. Это позволило получить комплексную картину: объект демонстрирует как свойства, типичные для класса переменных и ярких блазаров, так и свойства, указывающие на его возможную молодость или сильное взаимодействие с плотной окружающей средой. Открытие признаков вращения газового облака напрямую связывает радио свойства блазара с оптическими данными об его окружении. Наши результаты убедительно показывают, что для понимания природы таких объектов недостаточно одного «снимка» – необходимо долговременное многоволновое исследование с привлечением лучших инструментальных возможностей».

Александр Попков, научный сотрудник лаборатории фундаментальных и прикладных исследований релятивистских объектов Вселенной МФТИ, рассказал об исследовании: «Наблюдая PKS 1614+051 почти три десятилетия, мы словно смотрели фильм о жизни гигантского космического двигателя в ранней Вселенной, только в очень замедленном темпе. Наши данные многолетних наблюдений на РАТАН-600 вместе с данными других участников коллаборации позволили выяснить, что переменность этого источника и задержки между изменениями на разных частотах соответствуют блазарам из ближней Вселенной, хотя для PKS 1614+051 они и растянуты во времени из-за большого красного смещения. Это подчеркивает важность долговременного многочастотного мониторинга активных ядер галактик для их надежной классификации. Однако от обычных блазаров данный источник отличает ярко выраженный максимум в спектре в районе 5 ГГц, практически стабильный во времени. Исследование причин этой особенности показывает, что реальность может быть сложнее простых моделей – возможно, и молодость источника, и его плотное окружение играют свою роль».

Изучение таких объектов, как PKS 1614+051, помогает понять, как формировались и росли первые сверхмассивные черные дыры и их родительские галактики, как происходила «обратная связь» (влияние активных ядер галактик на окружающую среду) в ту далекую эпоху. Экстремальные условия в джетах далеких блазаров служат уникальной лабораторией для проверки моделей ускорения частиц, коллимации джетов и механизмов излучения при высоких энергиях и в сильных магнитных полях. Понимание природы HFP-источников поможет ученым построить полную картину жизненного цикла радиогалактик и квазаров – от их рождения до превращения в протяженные структуры.

Дальнейшие наблюдения за PKS 1614+051 с помощью глобальных сетей радиотелескопов (как существующих, так и будущих, например, с участием миллиметровых обсерваторий) помогут получить изображения джета с высочайшим угловым разрешением. Это даст возможность измерить скорость движения компонентов и точнее определить размер излучающих областей. Получение новых оптических спектров поможет построить детальную карту скоростей газа вокруг блазара и окончательно подтвердить (или опровергнуть) гипотезу о вращающемся газовом диске/гало.

__________________________________

В работе принимали ученые из Специальной астрофизической обсерватории РАН (САО РАН), МФТИ, Казанского федерального университета, Физического института имени П. Н. Лебедева РАН, Института прикладной астрономии РАН (ИПА РАН), Крымской астрофизической обсерватории РАН (КрАО РАН) и Института радиоастрономии им. Макса Планка (Бонн, Германия).

Научная статья: Yu. V. Sotnikova, A. G. Mikhailov, A. E. Volvach, D. O. Kudryavtsev, T. V. Mufakharov, V. V. Vlasyuk, M. L. Khabibullina, A. A. Kudryashova, M. G. Mingaliev, A.K. Erkenov, Yu. A. Kovalev, Y. Y. Kovalev, M. A. Kharinov, T. A. Semenova, R. Yu. Udovitskiy, N. N. Bursov, S. A. Trushkin, O. I. Spiridonova, A. V. Popkov, P. G. Tsybulev, L. N. Volvach, N. A. Nizhelsky, G. V. Zhekanis & K. V. Iuzhanina. Radio and Optical Properties of the Blazar PKS 1614+051 at z=3.21. Astrophys. Bull. 79, 548–572 (2024). https://doi.org/10.1134/S199034132460087X