Петр Леонидович Капица и Олег Михайлович Белоцерковский много лет курировали процесс создания научных центров на территории Советского Союза. О роли Белоцерковского в развитии академической науки на Дальнем Востоке рассказывает Михаил Александрович Гузев, академик РАН, директор Института прикладной математики ДВО РАН.

Михаил Александрович Гузев, директор Института прикладной математики ДВО РАН. Фото: личный архив.

— Михаил Александрович, Физтех связывают тесные и продуктивные связи с институтами РАН, в том числе на Дальнем Востоке. Но какую роль сыграл именно Олег Михайлович Белоцерковский в этом сложном процессе становления академической науки?

Подготовка молодых специалистов — это всегда стратегическая задача. Особенно в областях, где требуются не просто знания, а умение включиться в передовую научную или производственную деятельность. И в этом смысле МФТИ — уникальный вуз. Он всегда готовил людей, которые могли сходу войти в сложный коллектив и решать реальные задачи. И особенно важно, что благодаря Олегу Михайловичу Белоцерковскому, ректору МФТИ, такая система заработала и на Дальнем Востоке.

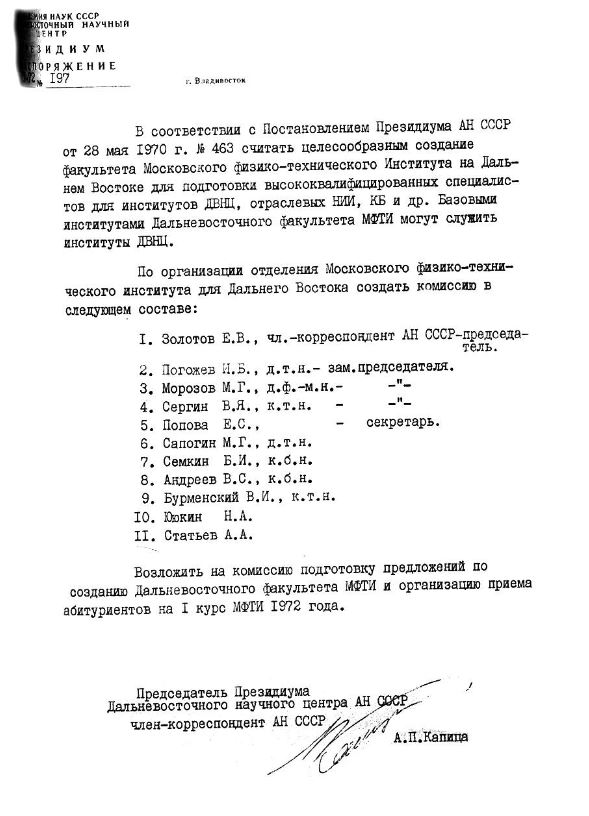

В 1970 году здесь был создан Дальневосточный научный центр АН СССР (ДВНЦ). Руководил им Андрей Петрович Капица — выдающийся географ, сын знаменитого академика Петра Леонидовича Капицы, одного из основателей Физтеха. Олег Михайлович, кстати, тоже входил в число тех, кто создавал и развивал систему.

Совместно с руководством ДВНЦ он инициировал программу целевого набора: абитуриентов отбирали на Дальнем Востоке, они учились четыре года в Москве, а затем возвращались во Владивосток, чтобы завершить обучение уже на местах. В 1976 году при Институте автоматики и процессов управления ДВНЦ АН СССР (ИАПУ) открылась базовая кафедра МФТИ. В то время это было прорывное решение, благодаря которому в 1978 году мы уже имели первый выпуск «физтехов» специально для нашего региона.

— В создании каких научных центров он принял непосредственное участие?

— В создании каких научных центров он принял непосредственное участие?

Первый успешный опыт был в Киеве, где при Институте кибернетики АН УССР появилась базовая кафедра МФТИ. Этот проект и стал моделью. Руководство ДВНЦ сразу увидело в нем перспективу. В то время на Дальнем Востоке был огромный дефицит молодых специалистов.

Базовыми организациями кафедры, наряду с ИАПУ, стали и другие институты: Тихоокеанский океанологический, Тихоокеанский институт биоорганической химии и не только они. Очень серьезно был организован процесс профориентации. Члены выездной экзаменационной комиссии МФТИ и научные сотрудники ДВНЦ с 1975 года начали проводить летнюю физико-техническую школу, участниками которой были ученики 8–10-х классов школ Амурской и Магаданской областей, Хабаровского и Приморского краев — победители различных олимпиад. А в 1978 году во Владивостоке открылся филиал Заочной физико-технической школы. Это была настоящая система подготовки будущих ученых.

— То есть, основная идея Белоцерковского была в том, чтобы дать самое лучшее техническое образование молодежи из дальних регионов. Но как эта масштабная задача воплощалась непосредственно на практике?

Как говорил Мстислав Всеволодович Келдыш, Физтех держится на трех китах: строгий отбор, глубокое образование и работа в реальной научной среде. Это была идея Белоцерковского, и она реализовывалась четко и последовательно.

Сначала фундаментальная база: математика, физика, иностранный язык. Потом специализация на факультете. А дальше — самое главное: базовый цикл, когда студент приезжал на «базу», то есть в научную организацию, и начинал заниматься реальной наукой. И именно это в полной мере было реализовано у нас на Дальнем Востоке.

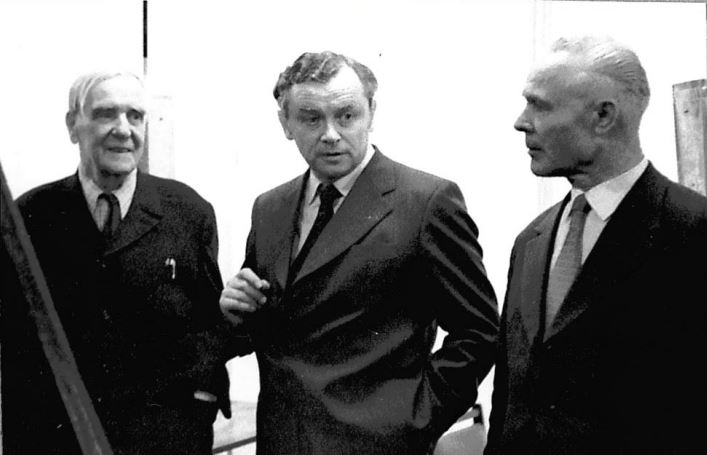

Олег Белоцерковский и Петр Капица. Архив музея МФТИ.

— По каким основным направлениям работали студенты уже на базовых кафедрах и далее на предприятиях Дальнего Востока?

Все строилось вокруг реальных задач. Базовые кафедры не были учебными заведениями — это были места, где создавалась наука и технологии. Студенты работали над реальными проектами: кто-то занимался океанологией, кто-то автоматикой, кто-то биофизикой или вычислительной техникой. Они вели исследования, писали отчеты, защищали дипломы, и почти все оставались на «базе» работать дальше. Это была очень живая, целенаправленная система.

-Можете ли рассказать о самых ярких студентах? Кто стал значимым ученым или управленцем?

Из первых дальневосточных физтеховских наборов родилось много ярких звезд. Среди них: Александр Федорович Щербатюк — член-корреспондент РАН. Он окончил факультет радиотехники и кибернетики МФТИ, был директором Института проблем морских технологий. Специалист по подводной робототехнике, им были созданы многие типы автономных аппаратов. Под его руководством студенты из университета победили на мировом чемпионате по подводной робототехнике в США. Александр Александрович Саранин — член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе ИАПУ ДВО РАН. Один из пионеров в изучении квантовых проволок, квантовых точек на кремнии — новых перспективных материалов для наноэлектроники.

Но стоит отметить, что на Дальний Восток многие «физтехи» приехали уже сложившимися исследователями и заняли ведущие позиции в науке. Таковым был выдающийся математик Николай Васильевич Кузнецов. Формулы, открытые им («след Кузнецова»), используются в теории автоморфных функций и математической физике. С 1992 по 2007 год он возглавлял Институт прикладной математики ДВО РАН.

-Основное развитие Дальневосточного научного центра АН пришлось на 70-80-е годы. В это время над его становлением работало много известных ученых. По какому пути вы сейчас идете и осталось ли место для идей времен расцвета советской науки?

Увы, 90-е годы многое изменили. Экономический спад, дорогие авиабилеты, общее снижение уровня жизни — все это привело к тому, что поступающих на Дальнем Востоке стало меньше. Даже в Киеве конкурс начал снижаться. Многие студенты после четвертого курса просто не хотели возвращаться во Владивосток, даже несмотря на оплаченные билеты. В 1998 году прошел последний набор целевиков — всего шесть человек. Стало ясно, что сотрудничество в прежнем виде больше невозможно.

И мы потеряли эту связь. Физтех, можно сказать, потерял Дальний Восток, с которым сотрудничал более 25 лет.

Но самая большая проблема — это кадры. Молодежь приходит, учится, набирается опыта, а потом уезжает туда, где условия лучше. Это объективный процесс. Но мы не должны допустить, чтобы научные направления просто исчезли. Ведь науку создать сложно, а разрушить очень легко.

-Согласна. Михаил Александрович, вы также, как и Олег Михайлович, работаете в области математического моделирования. Какие его идеи сейчас развиваются в Институте прикладной математики ДВО РАН?

Олег Михайлович был одним из первых, кто начал моделировать процессы в сердечно-сосудистой системе и периферической гемодинамике. Мы продолжаем эту междисциплинарную линию исследований, объединяя усилия физиков, медиков и математиков.

Вот, например, наша работа по лазерной кавитации. Что это такое? Простой пример кавитационного явления: когда вскипает чайник, в воде образуются пузырьки. Но кавитацию можно создавать и принужденно. Каким образом? Мы берем оптоволокно, погружаем его в жидкость, подводим к нему непрерывное лазерное излучение, и на конце волокна образуется пузырек. Ввиду того, что температура окружающей воды комнатная, а сам пузырь горячий, то он сначала расширяется, отдавая тепло окружению, затем останавливается и через некоторое время схлопывается. При этом формируются тепловые струи. Эти результаты были получены в экспериментах и подтверждены математическими расчетами.

И что удивительно, этими струями можно управлять! Если поместить волокно в замкнутую трубочку, то у образующихся в ней тепловых струй возникнет инверсионное (обратное) движение жидкости. Самое интересное, мы начали применять это в медицине, притом в различных областях.

Для примера. Первое — лечение геморроя. Традиционная операция тяжелая, болезненная, с длительным восстановлением. А здесь — без разрезов. Человек приходит в клинику, а уходит сам через пару часов. На следующий день уже может выйти на работу. Это колоссальная экономия и для пациента, и для системы здравоохранения.

Второй — удаление кист груди у женщин. Без разрезов, без травмы, с быстрым восстановлением и сохранением эстетики. Для пациенток это очень важно.

Третий — лечение гнойных ран, в том числе с полевыми загрязнениями. Метод уже применяли в одной из городских поликлиник — бойцы, которых тяжело было лечить традиционно, быстро пошли на поправку.

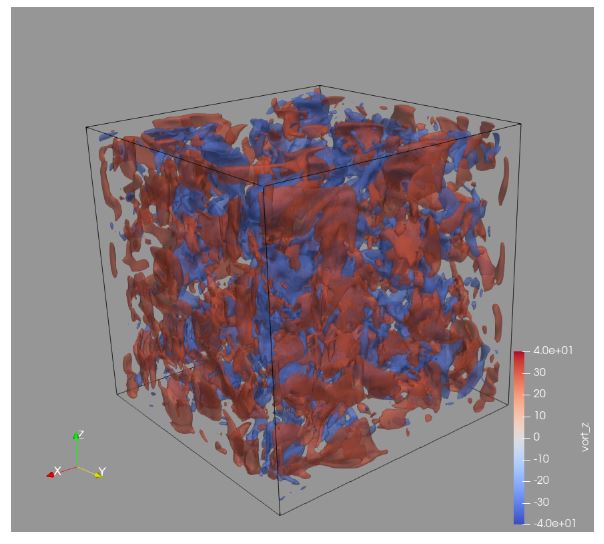

Еще одно научное направление, связанное с деятельностью академика Белоцерковского, — это проблема турбулентности. Эта «вечнозеленая» тема на протяжении последних десятилетий целиком захватила его внимание. И это неудивительно, поскольку турбулентность окружает нас повсюду: во время полета на самолете, когда начинается тряска воздушного судна, или когда мы наблюдаем морской прибой на побережье.

В настоящее время исследования по этой проблеме выполняются в Институте автоматизации и проектирования РАН (ИАП РАН), созданном академиком Белоцерковским. Руководитель отдела вычислительных методов и турбулентности ИАП РАН Светлана Фортова, профессор МФТИ, совместно со своей научной группой развивает идеи академика по изучению возникающих вихревых структур и неустойчивостей в жидкости. У нас получены совместные результаты в этом направлении, а молодые исследователи — студенты МФТИ представляют самостоятельные работы в Дальневосточный математический журнал.

Результаты численного моделирования турбулентных структур.

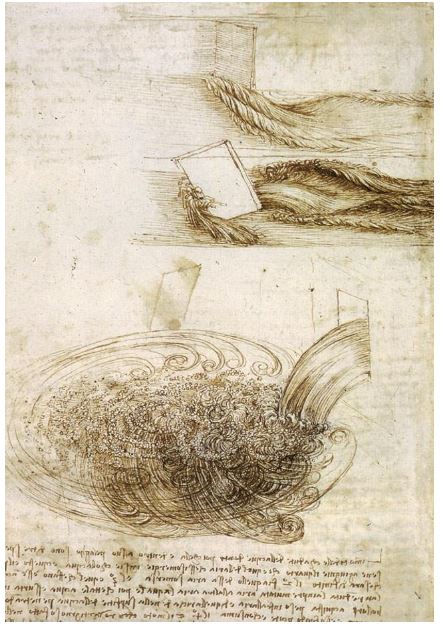

Интересно, что тайный смысл явления турбулентности давно тревожил умы ученых. Еще в XVI веке Леонардо да Винчи впервые изобразил различные вихревые структуры в серии рисунков «Потопы» и набросках движения воды.

Наброски Леонардо да Винчи « ПОТОПЫ»

Экспериментальные исследования вихреобразования выполнил в XIX веке английский ученый Осборн Рейнольдс. Он установил критерий перехода к турбулентному движению — знаменитое число Рейнольдса. Качественное представление о каскадном механизме преобразования энергии в турбулентном потоке было в литературной форме сформулировано в начале XX века английским физиком Льюисом Ричардсоном:

В поток бурлящий бросив взгляд,

вихрей увидишь там каскад,

меньшой у большего энергию берет,

пока мельчайших вязкость не сотрет.

А закон передачи энергии от крупных вихрей к мелким был открыт советским математиком, академиком Андреем Николаевичем Колмогоровым.

В свою очередь Белоцерковский сделал следующий шаг в познании явления турбулентности. Он обосновал возможность численного моделирования этого сложного явления и сформулировал две гипотезы, составляющие идеологию его подхода. Первая состоит в том, что для больших чисел Рейнольдса крупные вихри не зависят от мелких. Вторая гипотеза указывает на то, что вязкость жидкости можно не учитывать при численном моделировании крупных вихрей. Эти идеи были подтверждены в ходе проведения различных вычислительных экспериментов.

Это очень большая работа!

Да, но весь вклад академика Белоцерковского в развитие науки и образования нашей страны невозможно перечислить. Его деятельность отмечена орденами, он является лауреатом Ленинской премии. Для многих ученых Олег Михайлович был и остается классиком вычислительной математики, выдающимся российским ученым, крупным организатором и педагогом, научившимся молодежь оригинальности мышления и умению держать удар. Всю свою жизнь он посвятил служению отечественной науке и образованию, сохранению и приумножению их замечательных традиций.