Российский физик разработал метод автоматического уточнения параметров радиолокационной системы с синтезированной апертурой. Результаты исследования актуальны как для отечественных, так и для зарубежных систем радиолокационного мониторинга окружающей среды. Статья опубликована в журнале «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса».

Радиолокационные системы с синтезированной апертурой антенны позволяют достичь высокой разрешающей способности по азимуту за счет виртуального увеличения ее длины. Это осуществляется посредством специальной обработки накопленных в процессе движения носителя когерентных сигналов. Во время движения радиолокатор излучает сигналы по направлению к Земле и регистрирует отраженные от ее поверхности сигналы. Система накапливает множество таких сигналов по мере перемещения, а затем обрабатывает их так, будто они были приняты с помощью одной антенны большей апертуры. Таким образом, радиолокационные системы с синтезированной апертурой обеспечивают получение детализированных снимков земной поверхности, ее рельефа и находящихся на ней объектов независимо от погодных условий и условий освещенности. Это делает их незаменимыми для точного картографирования и мониторинга движения различных объектов и для решения других задач прикладного характера.

Одна из проблем в работе этой системы связана с неточностью определения положения космического аппарата в момент съемки. Использование неточных метаданных при обработке изображений приводит к геометрическим искажениям и ошибкам в геопривязке. Для преодоления этих проблем применяются различные алгоритмы коррекции и калибровка по опорным данным.

«Задачей исследования, которое выполнялось в рамках перспективных разработок АО «РАКУРС» совместно с коллективом разработчиков компании, являлось повышение качества привязки радиолокационных изображений автоматическими методами без привлечения специальных операторов-обработчиков. На сегодняшний день коррекция осуществляется вручную путем визуального сопоставления опорных оптических и радиолокационных изображений. В силу специфики радиолокационных данных эта задача становится нетривиальной и трудоемкой. С помощью предлагаемого подхода можно будет значительно снизить нагрузку на операторов и осуществлять потоковую автоматическую обработку радиолокационных изображений с целью улучшения их качества», — говорит Богдан Савченко, аспирант Физтех-школы Аэрокосмических технологий МФТИ.

Савченко, совместно с разработчиками АО «РАКУРС», разработал методику автоматического уточнения параметров строгой модели радиолокационной системы с синтезированной апертурой на основе опорных данных с оптических сенсоров. В исследовании предлагается осуществлять преобразование оптических изображений в проекцию наклонной дальности — изображение поверхности в системе координат, характерной для движущейся радиолокационной системы. Выполнение этого шага позволит согласовать межпиксельные расстояния и пиксельные размеры анализируемых растровых изображений, тем самым упростив работу автоматических алгоритмов поиска ключевых точек. Далее по изображениям, находящимся в одной проекции, осуществляется поиск соответствующих ключевых точек. В работе также предложены критерии валидации найденных пар точек для повышения точности последующего анализа. Полученные пары соответствующих ключевых точек анализируются для определения погрешности по времени и дальности. Полученная информация об ошибках далее используется для уточнения параметров строгой модели радиолокационной системы.

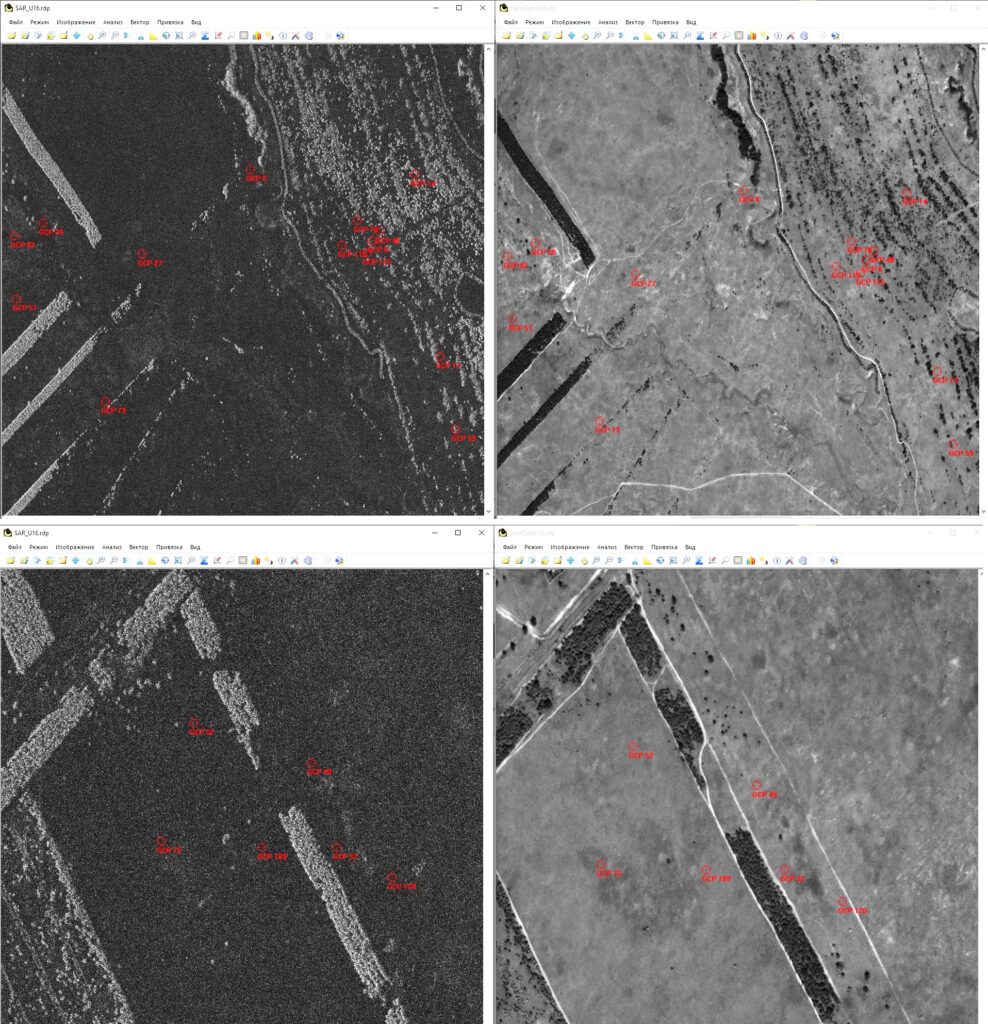

Предложенная методика была протестирована на четырех радиолокационных изображениях, полученных космическим комплексом «Кондор-Э» в детальном непрерывном режиме съемки. Оценка качества разработанного алгоритма производилась путем расчета невязок по набору контрольных точек, определенных на итоговом орторектифицированном с учетом уточненных метаданных радиолокационном изображении и исходном опорном оптическом изображении в картографических проекциях. Результаты показали значительное улучшение качества геопривязки. Автоматическая коррекция параметров модели позволила снизить геометрические искажения.

Исходные ошибки геопривязки для большинства снимков превышали 300 метров, в отдельных случаях достигали 4 км. Средняя ошибка привязки исходных радиолокационных изображений составляла примерно 630 м. После применения разработанного автоматического уточнения параметров строгой модели и осуществления геометрической коррекции снимков средняя ошибка снизилась до 26 метров. Минимальное значение ошибки геопривязки составило 6 метров, а максимальное — 67 метров среди всех снимков. Анализ показал, что эти случаи связаны с особенностями фоновой обстановки, низким контрастом объектов интереса, наличием значительных искажений рельефа. Тем не менее даже в этих случаях ошибка была снижена в среднем в 10–20 раз по сравнению с исходным значением.

Фрагменты изображений с автоматически найденными точками: радиолокационное изображение в проекции наклонной дальности (слева), оптическое изображение в проекции наклонной дальности (справа)

Источник: «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса»

Предложенная методика обеспечивает автоматическую коррекцию параметров строгой модели радиолокационной системы с синтезированной апертурой. Это позволяет ускорить процесс обработки данных и увеличить точность геопривязки радиолокационных изображений, что впоследствии позволит решать актуальные практические задачи с более высоким качеством.

«Дальнейшие планы заключаются в ускорении работы алгоритмов, оптимизации и реализации проекта не только под ОС Windows, но и под Astra Linux. Интересным и перспективным направлением также является использование нейросетевых алгоритмов для поиска соответствующих контрольных точек вместо широко используемых классических алгоритмов. Также в ближайшем будущем будут продолжаться тесты на реальных данных с отечественных систем с перспективой встраивания решения в реальные цепочки обработки радиолокационных данных», — говорит Савченко.