Международный коллектив ученых из Института космических исследований РАН, МФТИ и Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН провел уникальный эксперимент, в котором впервые удалось детально воссоздать и зарегистрировать электромагнитные сигналы, рождающиеся внутри пылевых вихрей. Имитируя в лабораторной камере динамику заряженных частиц пыли, исследователи смогли «услышать» электрические разряды, подобные тем, что возникают в пылевых бурях на Земле и Марсе. Результаты исследования опубликованы в журнале AIP Advances.

Каждый, кто в детстве тер воздушный шарик о волосы, знаком с трибоэлектрическим эффектом — возникновением электрического заряда при трении. В планетарных масштабах этот простой принцип порождает грандиозные и до конца не изученные явления. Могучие пылевые бури и локальные вихри, известные как «пылевые дьяволы», поднимают в воздух миллиарды песчинок. Сталкиваясь и перетираясь в турбулентных потоках, эти частицы заряжаются, превращая облако пыли в гигантский природный конденсатор. Накопленный заряд может приводить к мощным электрическим разрядам, невидимым искрам, генерирующим электромагнитное излучение. Хотя о существовании этих явлений было известно давно, их детальное изучение в естественных условиях крайне затруднено. Оставалось неясным, как именно характеристики этих электромагнитных «всплесков» зависят от размера, формы и минерального состава пыли.

Именно эту научную загадку и решили разгадать ученые. Их целью было не просто доказать возможность генерации электромагнитных сигналов, а установить четкую, количественную связь между физическими свойствами пылевых частиц и параметрами рождаемых ими электрических «отголосков». Для этого команда создала сложный экспериментальный стенд — миниатюрную атмосферную камеру, в которой можно было контролируемо создавать пылевой вихрь. Сердцем установки стала специально разработанная 3D-печатная камера, куда помещались образцы песка. С помощью воздушного компрессора внутри создавался турбулентный поток воздуха со скоростью 9-12 м/с, поднимающий частицы и заставляющий их интенсивно сталкиваться друг с другом, как это происходит в настоящем «пылевом дьяволе».

Для регистрации неуловимых электрических сигналов исследователи использовали высокочувствительный прибор — Электромагнитный анализатор (EMA), изначально разработанный для европейско-российской миссии «ЭкзоМарс». Этот компактный радиометрический приемник способен улавливать слабейшие радиоимпульсы в широком диапазоне частот, что сделало его идеальным инструментом для «прослушивания» микроразрядов внутри камеры. Чтобы понять, как на электрическую активность влияет геология, ученые использовали два типа песка с контрастными свойствами: богатый силикатами песок из Карелии, похожий на земной кварцевый, и богатый магнетитом песок с Камчатки, имитирующий некоторые типы марсианского реголита.

Абделаал Мохамад Эссам Сайед, аспирант МФТИ, рассказал: «Мы, по сути, построили бурю в миниатюре. Главной задачей было создать абсолютно контролируемую среду, чтобы быть уверенными, что сигналы, которые мы видим, порождены именно взаимодействием песчинок, а не какими-то внешними помехами. Использование анализатора, созданного для космической миссии, дало нам необходимую чувствительность. Когда мы увидели на экране первые четкие всплески, соответствующие теоретическим моделям, это был момент истины. Полученные результаты подтвердили возможность регистрации электромагнитных сигналов, соответствующих теоретическим моделям, что предоставляет новые возможности для анализа процессов электризации пыли в контролируемых условиях.

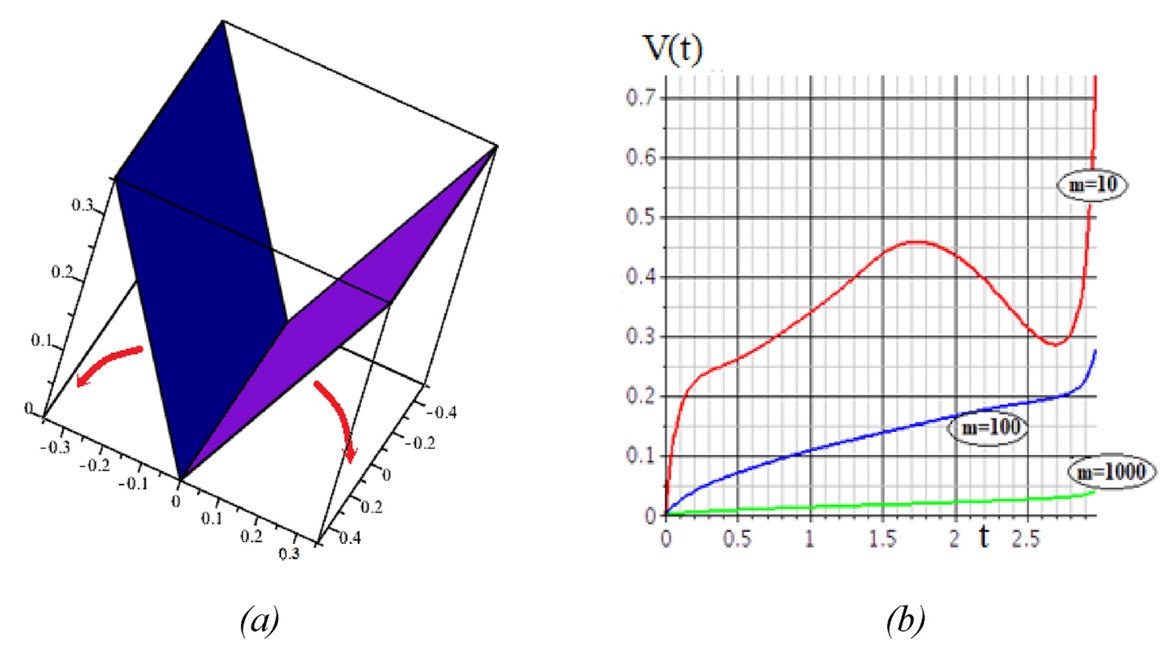

Результаты экспериментов превзошли все ожидания и выявили сложную и изящную физику процесса. Оказалось, что электрический «характер» пылевого вихря кардинально зависит от размера частиц. Мелкие фракции песка (размером от 20 до 40 микрометров) генерировали частые, но относительно слабые электромагнитные всплески. Подобно постоянному электрическому потрескиванию, они быстро накапливали заряд из-за большой удельной площади поверхности и разряжались при меньшем количестве столкновений. В то же время более крупные частицы (от 40 до 100 микрометров и выше) вели себя иначе. Они производили разряды гораздо реже, но каждый такой всплеск был значительно мощнее. Эти частицы работали как накопители, требуя большего числа столкновений для накопления критического заряда, но в итоге порождали куда более энергичные импульсы.

Рисунок 1. Электрический «голос» пыли зависит от ее размера. Экспериментальные данные наглядно демонстрируют, как размер частиц песка влияет на частоту электрических разрядов в симулированном пылевом вихре. Мелкие частицы (20-40 мкм, серая гистограмма) генерируют стабильно большое число всплесков почти при любой массе, так как их высокая удельная площадь поверхности способствует быстрому накоплению заряда. В то же время, для несортированного песка (синяя гистограмма) число разрядов резко падает с увеличением массы, вероятно, из-за слипания частиц и снижения их подвижности. Крупная фракция (40-100 мкм, оранжевая гистограмма) показывает, что существует оптимальная масса (2.5 г), при которой достигается максимальная электрическая активность. Источник: AIP Advances.

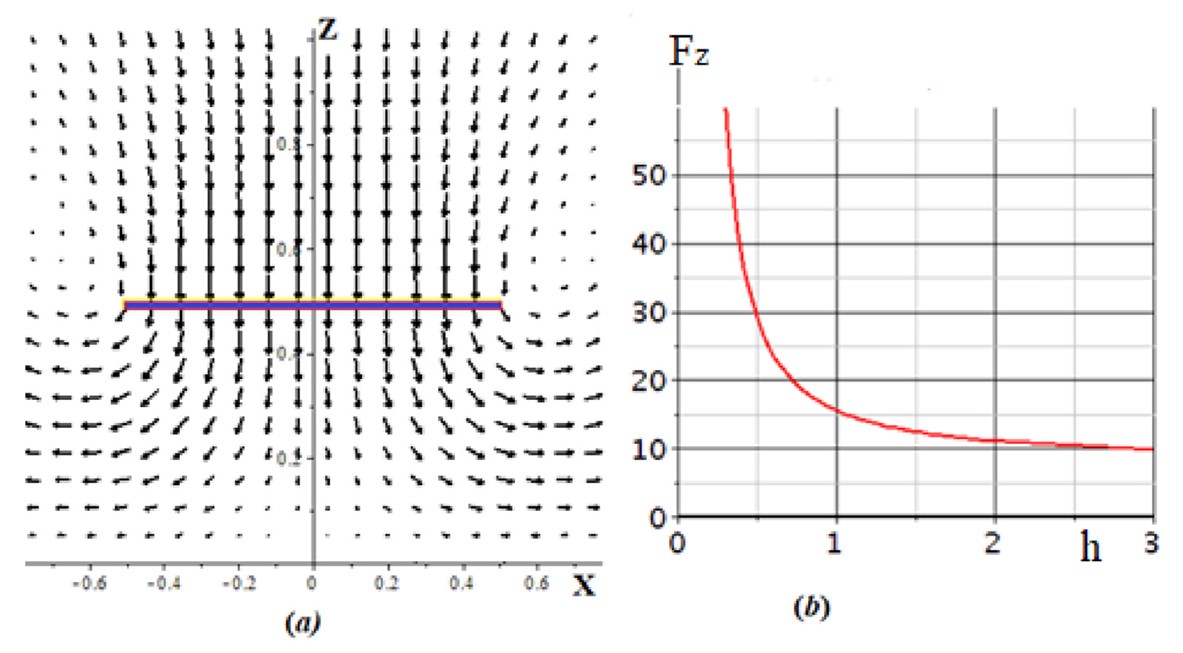

Минеральный состав также внес свой вклад. Богатый силикатами песок способствовал эффективному разделению зарядов, в то время как образцы с магнетитом и глинистым минералом смектитом оказались более склонны к накоплению заряда. Это говорит о том, что «электрический портрет» пыльной бури напрямую отражает геологию поверхности, с которой была поднята пыль. Анализ формы самих сигналов, показал, что они представляют собой короткие, затухающие импульсы, а их доминантные частоты лежат в диапазоне от 150 до 350 кГц. Это соответствует механизму разряда, похожему на миниатюрную молнию, но происходящему в микроскопических масштабах между отдельными песчинками.

Рисунок 2. Электрические «портреты» микроразрядов: у каждой пылинки свой характер. Каждый график — это осциллограмма, мгновенный «снимок» электрического импульса, показывающий, как его напряжение (амплитуда) меняется за миллионные доли секунды (микросекунды). Визуальное разнообразие этих сигналов поражает и несет в себе ключевую информацию. Видно, как мельчайшие частицы (а) и частицы среднего-крупного размера (d) порождают одиночные, но чрезвычайно мощные всплески. Другие фракции (b) демонстрируют более сложную картину с двумя пиками — первичным мощным разрядом и вторичным, более слабым «эхом», указывающим на сложную перестройку зарядов после столкновения. Особенно показателен случай несортированного песка (f), где слабый высокочастотный «предвестник» от мелких частиц сменяется массивным низкочастотным разрядом от крупных агрегатов. Наконец, сигналы от магнетита (g, h) имеют совершенно иную, более колебательную структуру. Эта галерея «портретов» доказывает, что форма электрического импульса является уникальным «отпечатком пальца», по которому можно судить о размере, составе и динамике пыли в буре. Источник: AIP Advances.

Если раньше модели были в основном теоретическими, то теперь они получили прочную экспериментальную основу. Работа показала, что «электрический отпечаток» пылевой активности несет в себе богатейшую информацию. Анализируя характеристики электромагнитных всплесков, ученые потенциально смогут дистанционно определять интенсивность пылевых бурь, размер частиц в них и даже делать предположения о минеральном составе поверхности.

Полученные результаты открывают широкие перспективы. Следующими шагами станут эксперименты в условиях, еще более точно имитирующих марсианскую атмосферу — с пониженным давлением и углекислотным составом. Это позволит откалибровать методику непосредственно для марсианских условий и подготовить почву для создания новых приборов, которые однажды отправятся к Красной планете, чтобы услышать электрическую симфонию ее пыльных бурь.

Научная статья: Mohamad E. Abdelaal, Igor V. Dokuchaev, Elena A. Malinovskaya, Yulia N. Izvekova, Andrey N. Lyash, Ilya A. Kuznetsov, Inna A. Shashkova, Andrey E. Dubov, Alexandra A. Kartasheva, Gennady G. Dolnikov, Alexander V. Zakharov, Generation of electromagnetic radiation caused by the dynamics of charged dust particles in a simulated terrestrial environment, AIP Advances 15, 095034 (2025), https://doi.org/10.1063/5.0280942.

1