Летом этого года корреспонденты журнала За науку побывали в гостях у всемирно известного выпускника Физтеха Михаила Лукина в его Гарвардской лаборатории. Михаил рассказал об устройстве своей научной группы, особенностях западного образования и будущем квантового компьютера.

Расскажите, как проходит поступление в Гарвард?

— Поступление в Гарвард происходит в течение всего года. Здесь нет экзаменов, есть общий экзамен типа ЕГЭ и рекомендательные письма, однако никто из профессоров в поступление в бакалавриат не вовлечен.

Что за корпус, который находится рядом с вашей лабораторией?

— Это называется Science Center. Здесь не исследовательские, а именно студенческие, обучающие лаборатории. В этом корпусе располагается математический факультет, большие лекционные аудитории. Здесь есть классный музей научных инструментов с одним из первых компьютеров — Mark.

Соруководители Harvard Quantum Initiative Джон Дойл, Эвелин Ху и Михаил Лукин. Фото: Kris Snibbe/HPAC

Вы преподаете?

— В Гарварде я преподаю один курс в семестр. В основном это спецкурсы для аспирантов, сейчас — электродинамика. Здесь несколько уровней: вводный — на уровне книги Парселла. Я читаю более продвинутый — что-то среднее между Сивухиным и Ландавшицем.

Курс Ландавшица здесь знают?

— Знают, но не особо используют. По моему мнению, это хорошая книжка, но немного устаревшая. Например, современные квантовые механики используют bra-ket notation — это такая сложная концепция для описания квантовых состояний. Ландавшиц об этом не пишет.

Каждый в бакалавриате должен пройти восемь курсов от механики до гидродинамики?

— В принципе да, но тут система Liberal Arts Education. Чтобы получить бакалавра по физике, нужно всего несколько курсов: механика, электричество, термодинамика и волны. Причем те, кто хочет заниматься физикой углубленно, берут больше курсов. Те, кто идет в аспирантуру, берут аспирантские курсы еще в бакалаврские годы. Практически нет потолка, если есть интерес и возможность.

Это все на факультете физики? Или тут школа физики?

— Здесь физфак, но многие делают степень по физике и, например, по математике сразу. В диплом идут сразу две записи.

Студент из MIT может брать курсы в Гарварде?

— Да. И наоборот тоже.

В Гарварде меньше инжиниринга?

— Исторически его вообще не было. Гарвард основали в XVII веке, а MIT — в середине XIX века. Поначалу это была техническая школа.

Говорят, что Физтех смоделирован по образу MIT, но я в этом не уверен. Калифорнийский технологический институт (Caltech) больше похож на Физтех. Там все берут вначале одни и те же курсы.

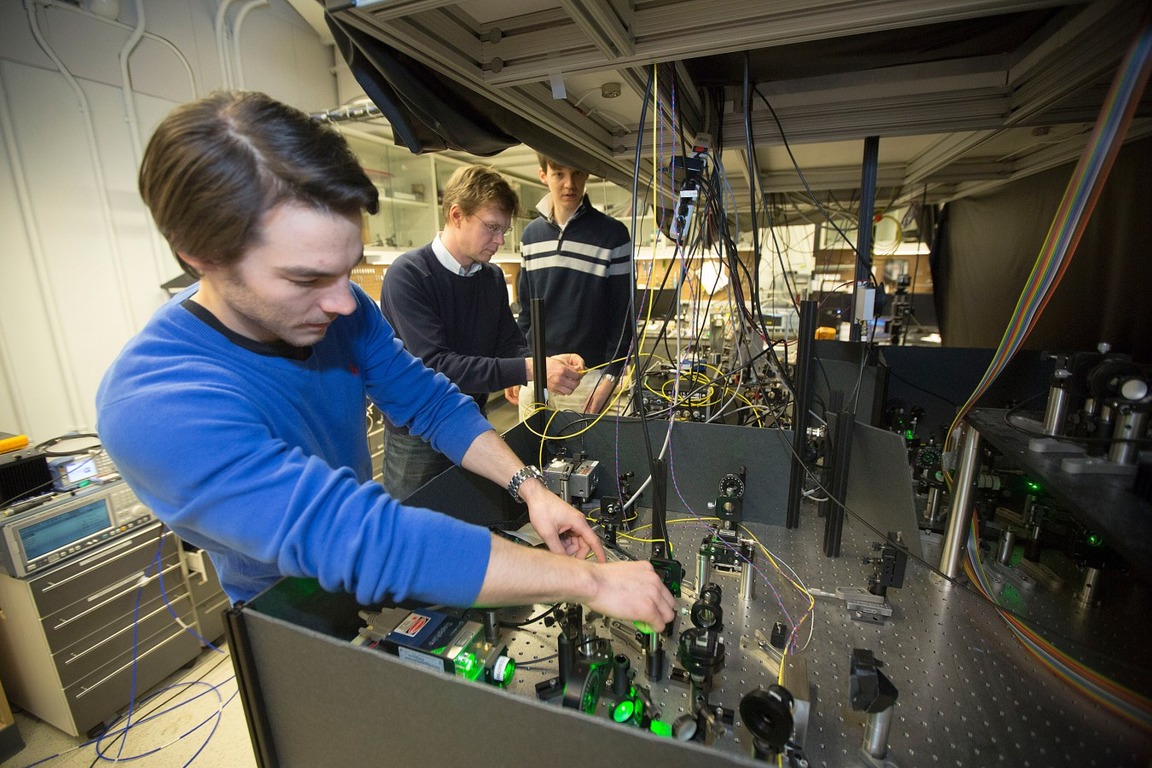

Михаил Лукин (в центре) с лаборантами в лаборатории имени Т. Лаймана, Гарвардский университет. Фото: Kris Snibbe/Harvard

Гуманитарные курсы есть в MIT?

— Да. Например, Ноам Хомский — известный лингвист и философ, профессор MIT. Там не так много гуманитарных курсов, но они есть.

В Калтехе меньше?

— Тоже есть. Там инженерная школа не такая большая, как в MIT, но сравнимая. Современный университет не может существовать без инженерной школы.

Студенты берут организационные курсы и оплачивают каждый курс отдельно или платят за год?

— За год. Стоимость обучения не зависит от количества курсов. Какое-то количество нужно брать обязательно. Обычно их число предметов намного меньше, чем на Физтехе в 1-й год обучения — там их было, наверное, десять. В Гарварде их четыре в семестр, но при этом они более интенсивные и в них часто включают проекты, выполняемые в лаборатории.

На каком курсе студенты начинают заниматься наукой?

— Обычно довольно рано. Некоторые начинают уже в конце первого курса. В конце второго года практически все, кто собирается в аспирантуру, уже работают в лаборатории.

Чтобы в аспирантуру поступить, нужно иметь статьи?

— Теоретически нет, но практически — да. Иногда статей нет, но ясно, что человек что-то сделал хорошее.

Сколько у вас в лаборатории сотрудников, студентов, аспирантов?

— Человек 30–40. Я не знаю точно, потому что мы сотрудничаем с разными лабораториями, поэтому у нас есть много совместных, может, не аспирантов — обычно постдоков.

Рядом с вашим кабинетом несколько русских фамилий, вы дружите?

— Да, Женя Демлер, например, тоже окончил Физтех, с моего курса.

Как развивалась ваша карьера в Гарварде?

— После окончания Физтеха я был аспирантом в Техасе, в Texas A&M University. Мне там очень нравилась физика, но в то время не было позиции в университетах. О том, чтобы стать профессором, невозможно было мечтать. Это был 1998 год. В Гарварде есть постдоковские стипендии, довольно специальные — полная свобода, делай что хочешь. Их непросто получить, но если получил — считай, стал свободным художником. Я получил одну из них. За три года на позиции постдока мы стали развивать интересные идеи, в частности, придумали эксперимент по остановке света. Этот процесс позволяет когерентно записать информацию о фотонном импульсе в атоме, а потом считать. Мы не только развили теорию, но и сделали эксперимент на ее основе, который получил широкую известность. По окончании трехлетнего срока в 2001 году мне предложили позицию assistant professor.

Те, кто работал в вашей лаборатории, основывают свои стартапы, кто-то идет работать в крупные фирмы.

— Обычно малая часть аспирантов остается в науке, в основном идут работать в компании. Но в моей группе большинство остаются в академии. Уже около тридцати человек из моих выпускников стали профессорами. Думаю, просто так получилось. В целом я считаю, что уход ученого в компании тоже делает мир лучше.

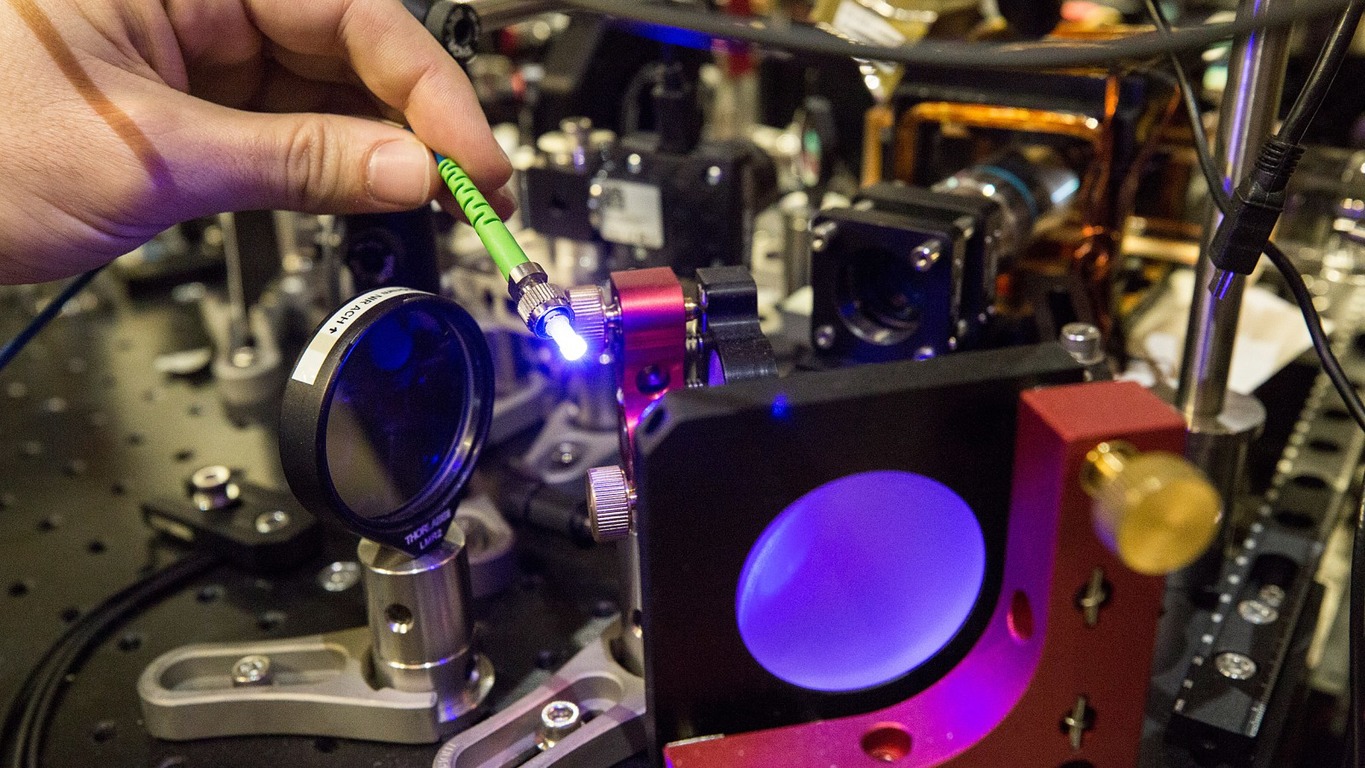

Насколько ваши исследования зависят от оборудования, от установок?

— Полностью зависят. В том, чем мы занимаемся, драйвером являются идеи — под идеи мы строим уникальное оборудование, установки, покупаем какие-то вещи. Очень часто получается так, что строя новую систему, мы сами начинаем разрабатывать новые технологии. История с алмазными сенсорами очень интересная, потому что алмазные примеси мы стали использовать как кубиты. Это был 2004 год, тогда у меня была толковая работящая аспирантка, которая занималась теорией. Мы стали думать, как построить твердотельные квантовые компьютеры или квантовые сети. В какой-то момент она пришла ко мне и сказала: «Никто не будет читать наши теоретические статьи, нужно сделать эксперимент». Тогда я только начинал, у нас была всего одна маленькая комната-лаборатория, и мой коллега одолжил нам место — уголок в его лаборатории три на три метра. Как потом оказалось, это был исторический, счастливый уголок, потому что в нем было совершено много важных открытий. Мы построили там два маленьких эксперимента. В течение пяти лет было восемь статей в Science и Nature — так началась алмазная кубитная деятельность. В какой-то момент мы поняли, что, используя алмазные кубиты, можно сделать магнитные сенсоры, которые будут иметь уникальные свойства: они будут очень маленькие, очень чувствительные. Сейчас это имеет много приложений от биомедицины до науки о материалах. Мы исследуем, другие этим занимаются.

Квантовый компьютер, сконструированный коллективом исследователей под руководством Лукина. Фото Jon Chase/Harvard Staff Photographer

Для этого нужны алмазы с дефектами. Где они изготавливаются?

— Есть легендарная история. В одном из московских институтов был «магический русский алмаз», у него были специальные свойства для экспериментов: он был относительно чистый. Его разделили на четыре кусочка: два достались нам, два — Штутгарту, где работала другая группа. Долгое время все эксперименты делались именно с этим алмазом. Сейчас, конечно, уже можно вырастить искусственные алмазы, которые по чистоте будут превосходить russian magic diamond. Дефекты в них мы создаем ионным пучком, затем уже используем в экспериментах. Это намного более контролируемый метод. Разные примеси можно сделать ионным пучком, но не атомы азота.

У вас в лаборатории было много разных направлений, в течение своей научной карьеры вы занимались разными областями. Какая из них самая важная, самая перспективная?

— Моя группа раз в несколько лет начинает разрабатывать новое направление. Из-за этого наша лаборатория довольно необычная, потому что мы не работаем в какой-то одной области. Для ученого очень важно время от времени менять направление. Это поддерживает научную молодость, заставляет думать, изучать новые вещи. В настоящий момент наиболее интересные области — как построить квантовый компьютер или квантовый интернет.

Какие фундаментальные проблемы здесь есть?

— В этой области фундаментальная наука и технология находятся очень близко друг к другу. Квантовый компьютер — это очень интересная, открытая тема, все об этом думают, компании инвестируют. Есть два очень интересных момента, о которых люди забывают. Мы пока не знаем, сможем ли мы построить настоящий большой квантовый компьютер в миллион кубитов. Более того, даже если мы его построим, никто пока точно не знает, для чего же он может пригодиться. Но мы уже начинаем создавать системы достаточно большие, когерентные и программируемые — уже ясно, что они позволят нам уникальным образом изучать динамику сложных систем. Я уверен, в ближайшие годы мы найдем много новых приложений.

Когда лазер сделали, тоже никто не знал, зачем он.

— Да, это тонкий вопрос. Это действительно новый рубеж, новые технологии. Но понять, что квантовый компьютер сможет сделать, — это очень интересная задача — не просто технологическая, но и научная тоже. Как такое может быть: ты не знаешь, как построить, и не знаешь, для чего это нужно. Самое интересное, что мы начинаем строить достаточно большие контролируемые, когерентные системы. Я думаю, что скоро начнем понимать, для чего они могут пригодиться в мире и, в частности, в науке. В физике сложных комплексных систем мы уже начинаем делать открытия, используя наши квантовые симуляторы. Это область, где уже находится применение. Например, в области динамики квантовых систем вдали от равновесия. Вся статистическая механика — это поведение системы вблизи равновесия. Если взять два тела — одно теплое, другое холодное — будут циклы. Оказывается, что есть фазы, которые находятся вдали от равновесия. Обычно ты их никогда не увидишь. Думаю, что это имеет большое фундаментальное значение, но в то же время, изучая эти фазы, понимая, как они работают, мы продвигаемся к тому, чтобы строить большие квантовые компьютеры, потому что квантовый компьютер — система неравновесная, она должна постоянно обновляться и работать, она когерентная, не должна сваливаться в термическое равновесие.

В лаборатория искусственных квантовых систем, МФТИ. Фото Евгения Пелевина

Есть два подхода: один оптический, другой — микроволновый со сверхпроводниками.

— Да. Есть много других подходов. D-Wave основан на сверхпроводниках. Кубитов много, но при этом время жизни квантовых состояний у них очень короткое. Поэтому система, по сути, классическая. В этой гонке за квантовыми компьютерами есть несколько лидеров. Атомные кубиты, которые используют изолированные атомы, ионы, ну и настоящие квантовые сверхпроводные кубиты.

Это то, с чем вы работаете?

— Да. Исторически ионный квантовый компьютер был наиболее продвинутый, но год, два или три работы, которую, в частности, мы сделали, позволяют увидеть, что системы на нейтральных атомах могут быть, по крайней мере, в ближайшем будущем, более многообещающими. С другой стороны, кубиты сверхпроводящие, где тоже много хорошего было сделано за последние годы. Когерентность увеличилась. Это две самые продвинутые системы. Посмотрим, что из этого выйдет. Я думаю, что нашу систему мы сможем масштабировать, используя технику, которая сейчас у нас работает, может быть, до нескольких сотен или тысяч кубитов, но как после этих сотен идти в миллионы, мы не знаем. При этом есть другие типы кубитов, скажем, NV-центры в алмазах, примеси в алмазах. Они работают при комнатной температуре. Мы не знаем, как сделать большие системы из них, но я думаю, что мы увидим в ближайшие годы новые системы, которые будут приходить.

Квантовый компьютер — это то, за что дадут Нобелевскую премию?

— И не одну. Ясно, что для научных приложений квантовые симуляторы уже сейчас решают очень интересные задачи. Непонятно пока, насколько широкие будут приложения, но думаю, что в науке будет интересное развитие.

Как я понимаю, одно из направлений — криптография. С появлением квантового компьютера она может поменяться.

— Да. Одно из известных доказанных математически применений квантового компьютера — это то, что он может разрушить современную систему криптографии, факторизовать числа. Но непонятно, другие методы кодирования можно ли будет решить с помощью квантового компьютера или нет. Я думаю, что это будет очень интересно.

Вы являетесь одним из инициаторов создания Российского квантового центра. Какой у России шанс в квантовой гонке и какое место она сейчас занимает?

— Шанс всегда есть, но нужно осознавать, что особенно в экспериментальной области 20–30 лет — это сильный разрыв. Обычно кадры решают все, поэтому все зависит от молодых выпускников, например, Физтеха и МГУ. Если будут люди, которые этим интересуются, смогут реально возглавлять новые лаборатории, — думаю, что шанс есть. Остается слой образованных энергичных студентов и аспирантов, РКЦ какой-то шаг в эту сторону сделал. Но по-моему, намного больше нужно, чтобы что-то хорошее получилось.

В лаборатория искусственных квантовых систем, МФТИ. Фото Евгения Пелевина

Технологии образования, то, как устроены обучающие программы, — на Западе это меняется гораздо быстрее, чем в России.

— Тут критическая такая штука. Чтобы хорошо выучиться, нужны талант и определенная среда. Проблема возникает, когда некому учить. На каком-то фундаментальном уровне на Физтехе преподают хорошо, этот уровень сохраняется. В наше время на Физтехе уже c третьего курса студенты работали в лабораториях мирового уровня. Мне кажется, что в последние 20–30 лет произошел разрыв, но хорошо, что сейчас вокруг Физтехa возникает среда в виде активных научных лабораторий. Это определенно даст результаты в ближайшем будущем. В качестве подтверждения можно привести и РКЦ, где создали несколько лабораторий. Сразу видно, что туда пошли очень хорошие студенты. Сейчас у меня работает Денис Сукачёв — он был студентом РКЦ и станет замечательным ученым, я уверен. РКЦ на своем маленьком уровне показал, что можно вырастить талантливую молодежь, но это скорее один конкретный пример, чем системное изменение.

Выпускники Физтеха востребованны здесь?

— Да. Хорошие студенты всюду востребованны. Обычно каждый год один или двое аспирантов приходят с Физтеха. На следующий год в аспирантуре будут, по-моему, два физтеха, а может, даже три.

Почему вы поступили на ФФКЭ?

— Мои родители — ученые. Папа работал и работает на Физтехе, а мама — математик. Мой отец заканчивал Физтех, мой брат заканчивал Физтех. При этом мои родители считали, что заниматься в жизни можно чем угодно, но для начала нужно получить хорошее образование. По их определению, хорошее образование — либо физика, либо, в крайнем случае, математика. Мне долгое время эта идея не нравилась. Я хотел заниматься кино. В то время были детские киностудии, куда я ходил, снимал кино, даже получал какие-то премии. Долгое время я не хотел в математическую или физическую спецшколу, активно боролся со своими родителями — практически до последнего класса в школе. Был момент, когда я начал задумываться. Для кино нужно было поступать во ВГИК, а это казалось невозможным. В какой-то момент слабости родители наконец меня уговорили попробовать порешать задачки. Я начал решать, и мне очень понравилось. В последний год школы я занимался у Виктора Ивановича Чивилева с кафедры общей физики. Это просто изумительный человек и преподаватель. Сейчас тренирует олимпиадные команды, преподает очень интересно, интуитивно. Виктор Иванович мне привил интерес к решению задач. За последний год школы я подготовился к вступительным экзаменам. Когда поступал на Физтех, решать задачи мне нравилось, но я все равно не знал, наука — это мое или нет? На ФОПФ шли все, кто хотел наукой заниматься. Поэтому я решил, что кванты — это что-то более прикладное. Так я и оказался на ФФКЭ.

Вы могли стать кинорежиссером?

— Я хотел быть оператором-документалистом. У меня был план, все было под контролем.

Чего пожелаете физтехам?

— Развиваться, найти себя, не следовать за толпой. Всегда искать новые решения и не бояться сложных задач. Тогда все будет хорошо.

4