Виктор Голышев — старейшина отечественной школы художественного перевода и выпускник МФТИ 1961 года. В его арсенале классический перевод книг «1984» Джорджа Оруэлла, «Пролетая над гнездом кукушки» Кена Кизи, «Свет в августе» Уильяма Фолкнера, «Гарри Поттер и Орден Феникса» Джоан Роулинг и многое другое. Ему Иосиф Бродский посвятил одно из лучших русских стихотворений о старении тридцатилетних «Птица уже не влетает в форточку». Мы поговорили с Виктором Петровичем о Физтехе, литературе и знаменитых современниках.

Виктор Голышев — старейшина отечественной школы художественного перевода и выпускник МФТИ 1961 года. В его арсенале классический перевод книг «1984» Джорджа Оруэлла, «Пролетая над гнездом кукушки» Кена Кизи, «Свет в августе» Уильяма Фолкнера, «Гарри Поттер и Орден Феникса» Джоан Роулинг и многое другое. Ему Иосиф Бродский посвятил одно из лучших русских стихотворений о старении тридцатилетних «Птица уже не влетает в форточку». Мы поговорили с Виктором Петровичем о Физтехе, литературе и знаменитых современниках.

О Физтехе

— Расскажите про свою жизнь на Физтехе, вы жили в общежитии?

— Нет, из Москвы ездил. Хотя многие москвичи оставались в общежитии. Но они сильнее учились. А я ездил — полтора часа туда, полтора обратно. Тогда пробок не было, и можно было рассчитать время прибытия. А в общежитии я не хотел жить. Первый год моего обучения даже электричек еще не было, и мы иногда ездили на паровике. Туда нормально можно было ехать, а когда возвращались — часов в 10–11 вечера — уже поздно, ничего не ходило, приходилось даже в поезда дальнего следования подсаживаться, на пустые плацкартные места. У нас было много учебных часов, 50 часов в неделю при шестидневной неделе. Поэтому поздно возвращались.

С третьего курса начиналась работа в базовых институтах, а они все в Москве. Тогда ездил в Долгопрудный только на отдельные занятия вроде марксизма. У нас было что-то вроде свободного посещения большинства занятий, и я после первого курса очень мало ходил в институт. Там по жуткой грязи надо было добираться, асфальта почти нигде не было. Первые два года ходил на лекции по матанализу и по физике — они мне нравились. А потом перестал на лекции вообще ходить. И на семинары тоже. Лабораторки только делал, а к сессии готовился по книжкам. Лекции я не любил, потому что плохо на них информацию усваивал. Но у нас были два лектора — Габриэль Симонович Горелик по физике и Марк Аронович Наймарк по матанализу — их было слушать одно удовольствие.

Не знаю, есть ли сейчас девушки на Физтехе, но тогда их было очень мало. В некоторых группах у нас была одна девушка, а в той, где я учился, — вообще ни одной. И на курсе их там было — по пальцам пересчитать. Такой монастырь, на самом деле. Плюс это еще и далеко от Москвы. Это очень неправильно. На физфаке девушек больше было.

С отцом под Батуми, начало 1950-х. Фото из личного архива Виктора Голышева

— Почему решили поступать на Физтех?

— Гуманитарные науки в СССР были очень отравлены идеологией. Литература, история — все гуманитарные предметы — были заточены прежде всего на идеологическое воспитание. Вам это сейчас трудно представить, но про Северную Корею вы слышали, наверное? Вот у нас тогда тоже вся литература была наполнена воспеванием социализма и обличением капитализма. Что в школе проходили? «Молодая гвардия» — просто плохая литература, «Поднятая целина» и тому подобное унылое чтение. А Перельмана «Занимательную физику» открываешь — и оторваться невозможно. Вот я и увлекся естественными науками: там книжки интересные.

Поначалу я собирался поступать не на Физтех, а в Бауманку: у отца там друг занимал какую-то высокую должность. А потом случайно встретил бывшего комсорга нашей школы Севу Гантмахера (Всеволод Гантмахер — российский физик, академик РАН, главный редактор журнала «Письма в ЖЭТФ»*), он мне и говорит: да что тебе делать в Бауманке, там же не наука, а сплошное черчение, иди-ка лучше к нам на Физтех. У него отец был профессором там, да и сам Сева со временем, окончив Физтех, стал известным ученым.

— Общаетесь ли вы сейчас с кем-то из бывших однокурсников?

— Сейчас остался только один — Эрик Наппельбаум, с которым три года учились в одной группе. Мы первый рассказ с ним вместе перевели. Собственно, он его и нашел: есть, говорит, такой хороший писатель Сэлинджер, и дал его книжку почитать — «Девять рассказов». Тогда же не издавалась такая литература, про Сэлинджера вообще никто не знал. Мне один рассказ очень понравился, мы его перевели, отнесли перевод в газету «Неделя», и он там год лежал неопубликованный, пока публикацию не пробил известный тогда писатель Борис Балтер. В то время издатели с большой опаской относились к новым именам: какой-такой Сэлинджер? Это был рассказ «Хорошо ловится рыбка-бананка».

— Когда вы начали читать английскую литературу в оригинале?

— Как раз когда на Физтехе учился. У нас было очень сильное преподавание английского, нужно было «сдавать странички», штук по сто за семестр. Это значит, ты должен был прочитать эти странички и уметь пересказать прочитанное. Так что первую книгу на английском языке я прочел, когда учился на втором курсе — лет 18 или 19 мне тогда было.

— Можно сказать, что физтеховский английский вам помог в нынешней работе?

— Я ведь когда в школе учился, много занимался английским с частной учительницей. Так что на Физтех я пришел уже довольно продвинутым по части языка. Но на Физтехе оказались настолько сильные преподаватели английского и настолько глубокий курс, что я действительно многому научился уже в институте.

— На какой базовой кафедре вы учились?

— В Институте автоматики и телемеханики, который потом стал называться Институтом проблем управления. Меня распределили в лабораторию самонастраивающихся систем. Я там конструировал специализированную аналоговую вычислительную машинку — устройство для поиска максимума функции нескольких переменных. И я сделал эту машинку, но мы уже тогда знали, что это тупиковый путь и будущее — за цифровыми ЭВМ. Вычислительная техника в другом направлении начинала развиваться.

Примерно в этот момент стало понятно, что мне больше нравилось не ходить в институт, а сидеть дома и рассказики переводить по три месяца. И я не уважал устаревшую машинку, которую я делал, а других тем мне научный руководитель не предлагал. Это уже после распределения было. Я спросил его: может мне в аспирантуру поступить? Годам к 33 стать кандидатом, к 55 доктором… А он говорит: что-то вы пассивно себя ведете, давайте повременим. Я даже обрадовался, что за меня решили. Ведь если ты занимаешься наукой, ты должен научную карьеру делать: в аспирантуру идти, защищаться. А мне не очень это было интересно. Переводить больше нравилось. Может, если б в другую лабораторию попал, то иначе бы все сложилось. Но нас распределяли, выбора не было.

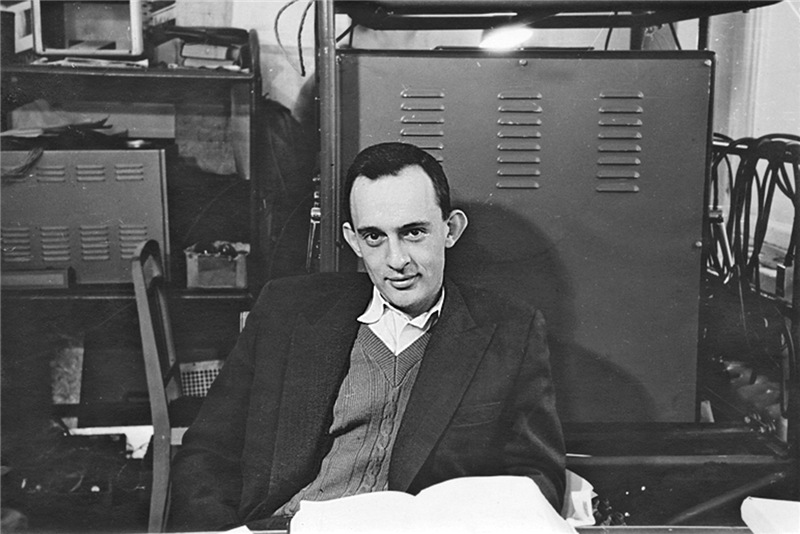

Во время работы инженером в Институте автоматики и телемеханики, 1961 год. Фото из личного архива Виктора Голышева

— Чем вам запомнился Физтех?

— Там приятели были — раз. Грязь была — два. Отвратительная столовая — три. После ее посещения весь пиджак вонял горелым маслом. В футбол там можно было играть. Часто просто уходили вместо лекций в лесок там неподалеку и гоняли вчетвером-впятером. Нас там несколько таких прогульщиков было, я их всех знал. А иногда просто спать заляжешь где-нибудь в пустой аудитории, чтоб только на лекцию не ходить.

О преподавании

— Чем вы занимались после работы в базовом институте?

— Я ушел с работы, и жена моя тоже ушла с работы, мы очень скудно жили и за городом. Пришлось опять искать работу, я пошел в Институт стали и сплавов преподавать. Электронику. И решил: как накоплю 1000 рублей, опять уйду. Накопил 1100 на переводах. Там же не всю неделю работаешь, а три-четыре дня и не очень полных. Накопил и опять ушел, в издательство «Мир», которое научные книги издает. Тогда очень много переводили научной литературы — не только научно-популярной. В тех областях, в которых мы отставали, это важно было. Ну вот в редакцию физики меня позвали. Через полгода оттуда тоже ушел. Я ведь думал, что смогу там по вечерам заниматься своими переводами. Но работа оказалась такая, что целый день занят. Я редактировал научные книжки. Одну отредактировал, больше не успел. Там была большая норма выработки, 88 листов в год. Кто поопытнее, те не так сильно редактировали, как я. Я старался чтоб хорошо по-русски было, а этой задачи нет, когда научную книгу переводишь. Там о благозвучности думать не надо. Но у меня-то мозги в другую сторону направлены. Книга, которую я редактировал, называлась «Точечные эффекты в металлах».

Фото из личного архива Виктора Голышева

— И тут ваше образование пригодилось?

— Ну, конечно, тут-то оно нужно было. И когда в МИСиСе электронику преподавал — тоже нужно было. Это для переводов не очень нужно.

Хотя среди тех, кто занимается переводами, довольно много ребят с инженерным образованием. Мой коллега Бобков, например, тоже окончил Физтех, только по другой специальности. Переводчик Леня Мотылев — бывший математик… Думаю, это такая идея — быть кустарем. Не ходить в НИИ каждый день, а сам себе хозяин. Или кто-то просто книжки любит больше, чем свою основную работу. Я вот такой как раз.

— Вы еще преподавали когда-нибудь?

— Я в Бостоне поработал один семестр, а потом в Литературном институте. Как в Америку попал: когда Горбачев собрался в США, параллельно были запущены еще какие-то люди — писатели, может быть, художники, композиторы. Среди писателей поехал и я. В Нью-Йорке побывали, в Бостоне. А потом меня позвали в Бостонский университет преподавать. Мой курс назывался American Fiction in the Soviet Union, это про их литературу, которая у нас издавалась. Фолкнера у нас издавали, вот мы Фолкнера и проходили там. Или Мелвилла. Это не имело отношения к России никакого. Ну, пару раз я там параллели какие-то ставил: например, «Превращение» Кафки и «Собачье сердце» — там близкие темы перевернутые.. А вообще мы их литературу проходили. У меня были американские студенты, очень умные. Почти взрослые, старше 30 лет. Курс назывался Сreative writing. Они все писатели были, человек 15, люди с жизненным опытом, 37 лет самому старшему. Писательская мастерская. Но в Литинституте она длится 5 лет, а там — один семестр. Я потом их рассказики переводил. Там трудно выбиться, потому что писателей очень много, наверное.

— Кажется, Бродский жаловался: американские студенты ему не очень нравились.

— Да, он составил огромный список того, что человек должен прочесть, я сказал ему, что это невозможно, а он: все равно, пусть знают! Там от Гильгамеша до Улисса. Но это все невозможно прочесть — 300 книг. Сам-то он их не прочел, все 300, это ясно. Правда, тут приезжал лет 20–30 назад его бывший студент, который сейчас работает школьным учителем. Так вот он хвастал, что дошел уже до половины списка и собирается прочесть весь. Буду, говорит, работать учителем, пока не прочту. А он такой здоровый, розовый, рослый, спортсмен с виду.

— Сколько вы проработали в Бостоне?

— Один семестр, в 1991 году. Меня потом еще два раза звали после этого, но я не поехал. Там хорошо, много платят, и еда хорошая, а здесь ее не было, я посылал продовольственные посылки сюда, голодуха здесь была, очереди за хлебом… Но там ты все-таки в гостях, не дома. Жена была в России, сынок, правда, тоже в это время там был, но что-то затосковал. Он был аспирантом в Филадельфии, и ему это не очень нравилось. Приезжал в Бостон ко мне, и… Не знаю, что-то Америка ему не подошла. В гостях хорошо, но дома лучше.

Потом, мне тогда очень хорошая группа попалась, я их очень уважал, студентов этих, за то, что они такие умные. И я думаю, что второй раз так не повезет. Это очень большое удовольствие, когда у тебя умные студенты. Ведь они там за свои деньги учатся. И не так, как у нас, 12 предметов проходят. Там 4 предмета за семестр надо делать, чтоб очки свои получить, потому это делается углубленно. На самом деле столько не нужно предметов проходить, как у нас проходят, по моему мнению — на том же Физтехе, например. Ну вот я проходил аналитическую геометрию, а сам паял, когда институт окончил. Ну и зачем она мне нужна была? На всякий случай. Нет, кто будет потом самолетами заниматься, аэродинамикой — тем она нужна. Какие-нибудь конформные отображения надо знать. А тому, кто на радио, это совершенно не нужно. Тяжелые науки, они мне не нравились, вот я тройки и получал за них.

— В Литинституте вы давно преподаете?

— В Литинституте вы давно преподаете?

— С 1992 года. Здесь студенты сразу после школы приходят, и в основном девочки. Один раз было два мальчика, но один сразу выбыл. Кафедра, где я преподаю, называется «Художественный перевод». Там одна группа. Раньше это было человек 12. А сейчас около 30 набрали, на платное обучение выгодно было набрать. Впечатление как всегда: есть несколько человек, которые для этого приспособлены. Не все. Но надо же некоторым куда-то поступить. Хотя туда поступить — еще экзамены сдают, в отличие от других институтов.

Некоторые приспособлены для переводов. Но сейчас за это так мало платят, что жить этим почти никто не может. Поэтому после института кто-то в фирме одежды работает, кто-то в редакцию поступает, в издательство. Одна моя студентка стала большой начальницей, завотделом детской литературы. С другой бывшей студенткой мы уже перевели две книжки. Но она при этом занимается какой-то рекламой по интернету и работает в фирме, где искусственную грудь продают. И она там работает в рекламе, для заработка. А то, что мы переводим, — это для кайфа. Этим нельзя заработать. Было человека три у меня, кто пытался этим жить. Но ничего не получилось.

Раньше на эти деньги можно было жить, при советской власти. А сейчас тиражи такие маленькие, что просто не с чего платить. Книжка выходит — 2–3 тысячи экземпляров. Сколько тебе могут с этого заплатить?

О литературе

— Кто ваш любимый писатель?

— Кого прямо сейчас переводишь без отвращения — тот и есть любимый на данный момент. Но сейчас я уже четвертый месяц без любимого писателя. Последняя моя работа — дайджест произведений канадских авторов, называется «Военный свет». Но он еще не опубликован.

А вообще Фолкнер был хорош, Стейнбек был хорош.

Помимо перевода, там же еще какая-то жизнь лично у тебя происходит. И зависит от окружения. Когда я Уоррена переводил — вот он любимый писатель! — я в это время хорошо жил. А когда Стайрона переводил — тоже хороший писатель — то у меня помирали все вокруг родственники. Это все окрашивается, поэтому трудно сказать, кто любимый. Это связано еще с твоей жизнью. Но обычно таких резких контрастов не бывало.

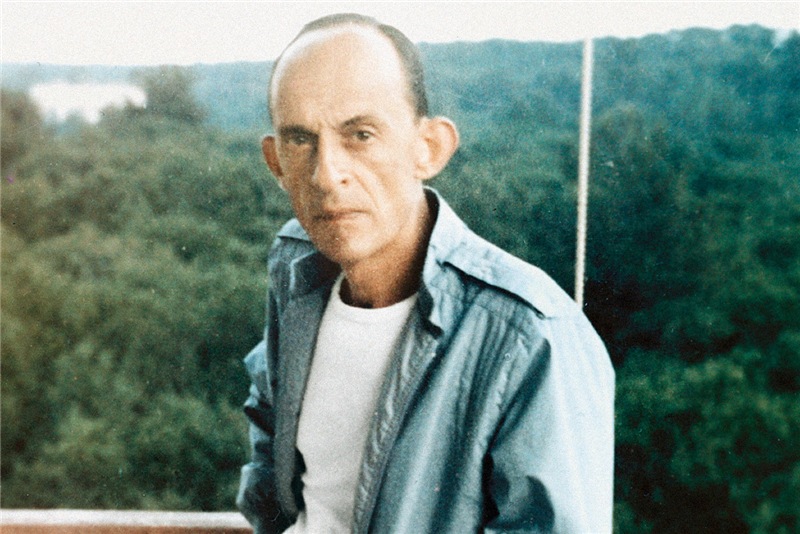

Коктебель, 1986 год. Фото из личного архива Виктора Голышева

— А кто из «ваших» авторов был самым сложным для перевода?

— Пожалуй, Уильям Фолкнер. Еще была книжка «Уайнсбург, Огайо», автор Шервуд Андерсон. Она написана очень просто, но почему-то я с ней страшно мучился: целый год 7 листов переводил, это очень долго. Я не мог тон подсечь какое-то время. Он совсем стал по-новому писать. Они не зря к нему ходили — Вулф, Фолкнер, Хемингуэй. Я попробовал Бунина, он в то же время примерно писал, — ну ничего похожего. Там все так красиво, роскошно, у Бунина, а у этого очень элементарно, но за этим многое кроется.

Это из старых времен. А из новых — Сьюзен Сонтаг, книжка называлась «О фотографии». У нее такой научный, наукообразный стиль, она очень разносторонне образована в литературном смысле. В общем, ни одна фраза на русский прямо не переводится. Самое хорошее — это когда как написано, так ты и переводишь. А там ни одна фраза не ложится на русский язык. Там если напрямую переводить, то получатся одни отглагольные существительные: «усиление», «направление», «давление»… А уже на втором мозги отказывают, ты уже смысл не ловишь, когда подряд отглагольные существительные. «Дальнейшее усиление роста населения» — вот это вот. А ее именно так и надо переводить, и приходится все время ломать себя. Вот это было самое трудное.

Но все можно преодолеть. Или если не можешь преодолеть, то ты за это не берешься.

— Как вы находите литературу для перевода?

— Раньше находил случайным образом: когда в библиотеке возьмешь, когда на полке у кого-то увидишь. Знакомая мне как-то отдала несколько ненужных ей книжек, подаренных американцами. Одна из них мне сразу понравилась, и я сделал перевод. Но это раньше все происходило вот так, случайным образом. Иной раз даже, если не очень большой объем, то можешь и на свой страх и риск сделать: переведешь, а потом пристраиваешь в издательство. Раньше ведь иностранным авторам даже не платили, за исключением отдельных писателей-коммунистов, «друзей СССР».

Но в 1973 году Советский Союз присоединился к Женевской конвенции, и с иностранными авторами стали заключать договоры на издание переводов. А в наши дни и вовсе — любое издательство работает строго по заранее сверстанному плану, по договорам, заключенным на годы вперед. Просто так, самотеком никто ничего не берет. Работу, сделанную по собственной инициативе, пристраивать теперь некуда. И вообще, сейчас выбирать, как раньше, особо не приходится: издательство само решает, кого переводить и кому предлагать эту работу.

А еще в прежние времена были «толстые» литературные журналы: я сотрудничал с «Иностранной литературой» и «Новым миром», с литературными журналами в союзных республиках. Эти журналы существуют до сих пор, но сейчас они влачат нищенское существование, и заказов от них не дождешься.

Так что в основном я работаю с книжными издательствами — «Эксмо», «Корпус», АСТ, Ad Marginem.

Но сейчас без дела сижу, чего со мной последние 40 лет не бывало ни разу. Дело в том, что мне дали один роман переводить, а он мне не понравился, полуфэнтэзи какой-то, и я отказался.

— Кажется, вы переводили Гарри Поттера?

— «Гарри Поттера» переводил потому, что за это деньги хорошие платят. Мы втроем одну книжку перевели, а уже от следующей отказались. Чтобы «Орден Феникса» переводить, пришлось предыдущие четыре книжки «Поттера» прочесть, и ни одна мне не понравилась. Там какой-то налет паранойи есть в этом деле, и он мне несимпатичен, и герой не нравится — неврастеник какой-то. Только деньги там хорошие. Хотя переводить его очень легко: там совсем простой английский, элементарный просто. И некоторое однообразие в ремарках: «… — сказал он, почесываясь».

Фото из личного архива Виктора Голышева

— Существуют ли книжки, которые стоит прочесть непременно в оригинале?

— Чтобы прочесть в оригинале, очень хорошо язык надо знать, иначе половина не дойдет до тебя, тонкостей не уловишь. Если не знаешь язык идеально, лучше в переводе читать. Что, Библию, что ли, в оригинале надо читать? Кто ее прочтет в оригинале, на иврите?

Правда, есть книжки, загубленные переводом. Я одну книжку мечтал перевести, но ее перевел один мой знакомый со своей сестрой, и они, по-моему, ее испортили. Но это дело обычное: довольно много плохих переводов.

Что читать в оригинале? Ну, вот «Поминки по Финнегану» Джойса не перевели, а как читать в оригинале — я там сам ничего не понимаю. Не понимаю — он это слово придумал или он выкопал какое-то кельтское — просто у меня недостаточно образования для этого. Его будет недостаточно и для того, чтобы Шекспира переводить. Люди переводят, конечно, но ты в том языке шекспировском не находишься и не понимаешь многих нюансов. Я даже XIX века ничего не переводил: сильно отличается язык, не говоря уж о шекспировских временах.

— Расскажите про вашу дружбу с Бродским.

— Мы познакомились в Тарусе. Когда на него начались гонения, ему посоветовали уехать в Тарусу, к нам в дом. А я в это время работу как раз бросил, туда тоже приехал. Там мы и познакомились. Я туда поехал потому, что там жить дешевле, чем в Москве. Он там прожил недели две, а потом уехал в Питер, откуда его и забрали.

— Вы с ним подружились за это время?

— Да, сразу. Примерно один возраст — я чуть старше, года на три. Общие темы литературные. Но эта химия не зависит от общих тем. А он же тогда никто был, это сейчас он шишка, а тогда был какой-то беглый поэт, мало кому известный. Так что у нас равенство как бы было социальное. Стихов его я не знал тогда, первый раз услышал от него. Ни фамилии его не знал, ни стихов, просто понравился он мне по-человечески.

— Что он вам читал — помните?

— Да. «Большую элегию Джону Донну». А там Джон Донн уснул, а дальше идет перечисление того, что все кругом уснуло. Мне показалось, это несколько маниакальное проявление, о чем я ему и сказал тут же. Но он совершенно не обиделся. Читал еще стихи, которые мне понравились. Да и этот потом понравился, со второго раза.

Потом он уехал, его сослали в Архангельскую область. Но он не отсидел эти пять лет, через полтора года его выпустили: власть сменилась, посадили при Хрущеве, а выпустили при Брежневе. За него хлопотали важные люди. И когда вернулся, он сам пришел в гости в Москве. Время от времени он бывал в Москве, и мы там всегда виделись. В Питер я тоже иногда ездил к нему в гости.

Таруса, середина 1970-х годов. Фото из личного архива Виктора Голышева

— Вы переводили Набокова, Бродского…

— Набокова я только статью переводил. Бродского только две статьи, и то только потому, что никто не хотел переводить их. Ну я затеял эту книжку, а старые переводчики не хотели его переводить. Не знаю, почему — уже не потому, что как-то опасно это было, он жил в Америке в это время, был там признанным человеком. А потому, что страшно переводить, когда человек знает язык перевода. Вот в этом было дело, я думаю. И вот на два эссе я не нашел переводчиков, и пришлось самому переводить, хотя я и не собирался.

— Бродский читал ваши переводы?

— Один читал и был не очень доволен. Другой уже после его смерти вышел. А я ж не написал, чей перевод. Он написал: вроде ничего, но все равно буду морщиться. Ну, я знаю, что ему там не понравилось: тон. У него тон такой более абстрактный, отстраненный. А я не хотел под него подделываться, хотя знал, как это делать. Мне казалось, это ни то ни се будет.

Он был тогда и другими переводами недоволен, но потом был доволен переводами моей жены, которая очень любила этого автора и довольно много его перевела. А женщины более гибки, она подстроилась под его интонацию, его способ изложения, строила фразы как он.

А я уже только редактором был, не переводил сам вот эти все эссе его, которые на английском написаны. Переводил или Сумеркин, его приятель, который тоже жил в Нью-Йорке, или вот она. Кое-кто и здесь переводил, но с разным успехом.

— Вам хотелось когда-нибудь написать книгу самому?

— Не-а. Переводческая работа так много времени отнимает, что уже не до своего письма. Мне какую-то статейку написать — и то мучительно. Я так привык уже чужое переводить, что трудно свое писать. Ну если лекцию какую-то — то да, а книжку свою — никогда не хотелось. Нет, в молодости хотелось, в молодости все мечтают. Все пробуют сочинять.

— Как проходит работа над книжкой? обычный день переводчика как выглядит?

— Встал, позавтракал, сел переводить. Когда молодой был, иногда и всю ночь сидел. До физического истощения порой. С возрастом теряешь такую способность.

— Сколько можно перевести за один день?

— Зависит от текста, конечно. Ну, две страницы в среднем. Хотя, например, Гарри Поттер — мы и по семь страниц в день переводили. Когда тебя гонят и текст легкий. А так — страницы две максимум.

— Как думаете, это возможно, что в будущем переводчиков заменят машины, искусственный интеллект?

— Думаю, что да: в технических делах, политических делах — там, где словарь ограниченный и реальность абстрактная. А в книжках… Ну, конечно, хочется думать, что никогда. Но черт его знает. Иногда и люди так переводят, что машина может это сделать…

Там ведь, кроме букв, есть физиологические вещи: человек знает, что такое мозоль, например, или чувство похмелья. Механический переводчик этого не может постичь, он лишен физического ощущения. Не знает, как птички чирикают. Он может перебрать все варианты, которые когда-либо писались, но ведь живой переводчик иногда придумывает что-то новое в художественной прозе. Вот с этим будут проблемы. Но не с абстракциями. Может быть, с чувствами, а может быть, с ощущениями. Мне трудно представить, чтоб машина до такой степени дошла, чтоб она тоже соловья слушала.

Но все служебные тексты — технические, политические — будет машина переводить, конечно.

— Перед переводом вы читаете книгу целиком?

— Я удивляюсь людям, которые этого не делают. Если целиком прочесть, то, может, и переводить не захочешь. Или увидишь, что тебе скучно станет.

Есть книжки, которые не выдерживают своего объема. Очень немногие писатели могут написать роман так, чтоб он в конце был не хуже, чем в начале. С переводом это особенно сильно чувствуешь. Когда исчерпана и идея, и мысли, и характеры. А еще надо закругляться. До конца дописать и у Достоевского не получалось в какой-то момент.

— А у Толстого получалось?

— У Толстого получалось. Не знаю, как с Анной Карениной, а с «Севастопольскими рассказами» получилось, с «Хаджи Муратом» получилось. «Войну и мир» я очень молодой читал — там тоже получилось, хотя четвертый том очень странный, с абстрактными рассуждениями. Но не надоело мне. А бывает, что надоедает. Но это, может быть, какое-то личное свойство.

Виктору Голышеву

Птица уже не влетает в форточку.

Девица, как зверь, защищает кофточку.

Подскользнувшись о вишневую косточку,

я не падаю: сила трения

возрастает с паденьем скорости.

Сердце скачет, как белка, в хворосте

ребер. И горло поет о возрасте.

Это — уже старение.

Старение! Здравствуй, мое старение!

Крови медленное струение.

Некогда стройное ног строение

мучает зрение. Я заранее

область своих ощущений пятую,

обувь скидая, спасаю ватою.

Всякий, кто мимо идет с лопатою,

ныне объект внимания.

Правильно! Тело в страстях раскаялось.

Зря оно пело, рыдало, скалилось.

В полости рта не уступит кариес

Греции древней, по меньшей мере.

Смрадно дыша и треща суставами,

пачкаю зеркало. Речь о саване

еще не идет. Но уже те самые,

кто тебя вынесет, входят в двери.

Здравствуй, младое и незнакомое

племя! Жужжащее, как насекомое,

время нашло, наконец, искомое

лакомство в твердом моем затылке.

В мыслях разброд и разгром на темени.

Точно царица — Ивана в тереме,

чую дыхание смертной темени

фибрами всеми и жмусь к подстилке.

Боязно! То-то и есть, что боязно.

Даже когда все колеса поезда

прокатятся с грохотом ниже пояса,

не замирает полет фантазии.

Точно рассеянный взор отличника,

не отличая очки от лифчика,

боль близорука, и смерть расплывчата,

как очертанья Азии.

Все, что и мог потерять, утрачено

начисто. Но и достиг я начерно

все, чего было достичь назначено.

Даже кукушки в ночи звучание

трогает мало — пусть жизнь оболгана

или оправдана им надолго, но

старение есть отрастанье органа

слуха, рассчитанного на молчание.

Старение! В теле все больше смертного.

То есть, не нужного жизни. С медного

лба исчезает сияние местного

света. И черный прожектор в полдень

мне заливает глазные впадины.

Силы из мышц у меня украдены.

Но не ищу себе перекладины:

совестно браться за труд Господень.

Впрочем, дело, должно быть, в трусости.

В страхе. В технической акта трудности.

Это — влиянье грядущей трупности:

всякий распад начинается с воли,

минимум коей — основа статистики.

Так я учил, сидя в школьном садике.

Ой, отойдите, друзья-касатики!

Дайте выйти во чисто поле!

Я был как все. То есть жил похожею

жизнью. С цветами входил в прихожую.

Пил. Валял дурака под кожею.

Брал, что давали. Душа не зарилась

на не свое. Обладал опорою,

строил рычаг. И пространству впору я

звук извлекал, дуя в дудку полую.

Что бы такое сказать под занавес?!

Слушай, дружина, враги и братие!

Все, что творил я, творил не ради я

славы в эпоху кино и радио,

но ради речи родной, словесности.

За каковое реченье-жречество

(сказано ж доктору: сам пусть лечится)

чаши лишившись в пиру Отечества,

нынче стою в незнакомой местности.

Ветрено. Сыро, темно. И ветрено.

Полночь швыряет листву и ветви на

кровлю. Можно сказать уверенно:

здесь и скончаю я дни, теряя

волосы, зубы, глаголы, суффиксы,

черпая кепкой, что шлемом суздальским,

из океана волну, чтоб сузился,

хрупая рыбу, пускай сырая.

Старение! Возраст успеха. Знания

правды. Изнанки ее. Изгнания.

Боли. Ни против нее, ни за нее

я ничего не имею. Коли ж

переборщат — возоплю: нелепица

сдерживать чувства. Покамест — терпится.

Ежели что-то во мне и теплится,

это не разум, а кровь всего лишь.

Данная песня — не вопль отчаянья.

Это — следствие одичания.

Это — точней — первый крик молчания,

царствие чье представляю суммою

звуков, исторгнутых прежде мокрою,

затвердевшей ныне в мертвую

как бы натуру, гортанью твердою.

Это и к лучшему. Так я думаю.

Вот оно — то, о чем я глаголаю:

о превращении тела в голую

вещь! Ни горе’ не гляжу, ни долу я,

но в пустоту — чем ее не высветли.

Это и к лучшему. Чувство ужаса

вещи не свойственно. Так что лужица

подле вещи не обнаружится,

даже если вещица при смерти.

Точно Тезей из пещеры Миноса,

выйдя на воздух и шкуру вынеся,

не горизонт вижу я — знак минуса

к прожитой жизни. Острей, чем меч его,

лезвие это, и им отрезана

лучшая часть. Так вино от трезвого

прочь убирают, и соль — от пресного.

Хочется плакать. Но плакать нечего.

Бей в барабан о своем доверии

к ножницам, в коих судьба материи

скрыта. Только размер потери и

делает смертного равным Богу.

(Это суждение стоит галочки

даже в виду обнаженной парочки.)

Бей в барабан, пока держишь палочки,

с тенью своей маршируя в ногу!

И. Бродский