Коллектив ученых из Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Московского физико-технического института и лаборатории “Метаматериалы” Саратовского государственного университета совершил значительный прорыв в области сенсорных технологий. Они теоретически исследовали распространение щелевых сдвиговых волн в квази PT-симметричной структуре пьезоэлектриков и показали возможность создания сверхчувствительных датчиков на их основе. Работа опубликована в “Акустическом журнале” РАН.

Акустические волны уже давно применяются в различных устройствах. Их используют для мониторинга состояния конструкций, неразрушающего контроля, манипулирования микрообъектами, в работе микроэлектромеханических систем. Использование пьезоэлектриков, в которых акустические и электрические свойства тесно связаны между собой, открывает дополнительные возможности управления спектральными свойствами акустических волн, что может применено, в первую очередь, для разработки чувствительных сенсоров и детекторов. Ранее были теоретически и экспериментально исследованы щелевые электроакустические волны, потенциально применимые в датчиках для измерения параметров материалов, жидкостей, а также для обнаружения микроорганизмов и вирусов. Однако, до настоящего времени не рассматривалась ситуация с неодинаковыми уровнями потерь и усиления в пьезоэлектриках, которые являются квази PT-симметричной структурой.

PT-симметрия — это симметрия относительно одновременного обращения координат (P – parity) и времени (T – time). В PT-симметричной системе сбалансированные потери и усиление компенсируют друг друга. В спектре такой системы есть особая точка (значение частоты волны), в которой собственные колебания переходят в затухание, она также называется точкой вырождения. Симметрия называется квазисимметрией, потому что вблизи этой точки она нарушается, вследствие чего нарушается сам баланс усиления и потерь, который необходим для работы волноводов.

Коллектив российских ученых исследовал щелевые электроакустические волны. В пьезокристаллах распространяются сдвиговые волны, которые характеризуются поперечным смещением частиц среды. Связь между двумя пьезоэлектрическими кристаллами осуществляется благодаря электрическим полям в вакуумном зазоре, которые возбуждают электроакустические волны.

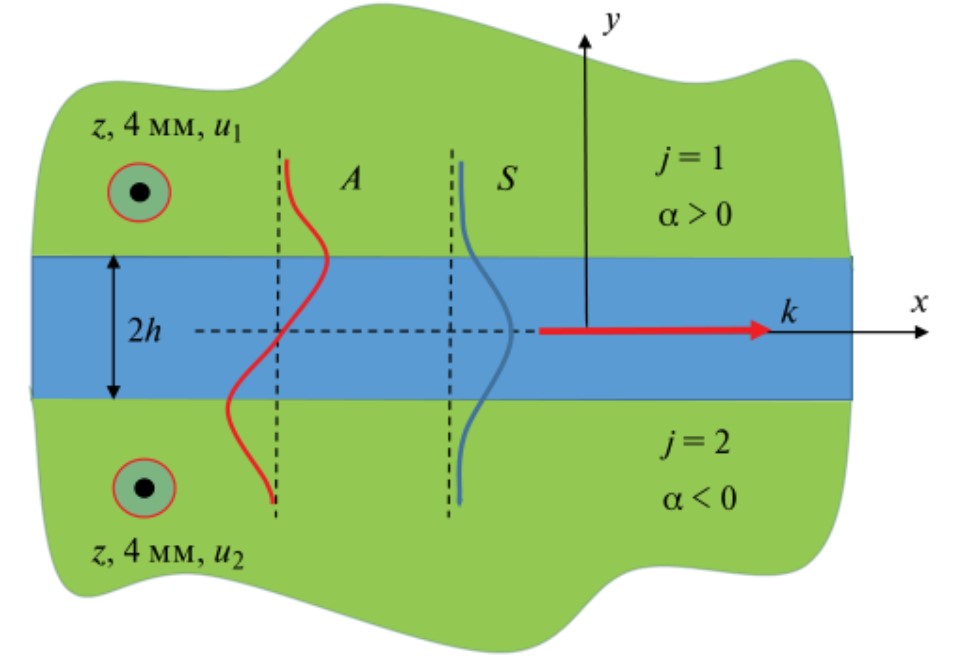

Рисунок 1. Схема задачи. Буквами A, S обозначены антисимметричная и симметричная моды. Источник: Акустический журнал РАН.

Ключевым моментом нового исследования является то, что они рассмотрели модель, в которой уровни усиления и затухания в этих материалах различны, что отличает данную модель от ранее исследованных PT-симметричных систем. Это различие важно с практической точки зрения, так как точное совпадение этих уровней нелегко реализовать физически. Ученые получили дисперсионное уравнение, описывающее распространение электроакустических волн в данной структуре.

Численное решение дисперсионного уравнения показало, что в зависимости от уровня дисбаланса усиления и потерь спектры сдвиговых волн могут демонстрировать пересечение, касание или сближение двух мод в точке их вырождения. Авторы установили, что пересечение происходит только при равных уровнях потерь и усиления (идеальная PT-симметрия). В квази PT-симметричной системе (при небольшой разнице между усилением и затуханием) частотная зависимость амплитуды в точке вырождения имеет очень узкий максимум.

Спектры были рассчитаны для двух материалов: титаната бария и фресноита.

Очень узкий максимум амплитуды наиболее интересен с точки зрения практических приложений, так как открывает возможность создания сверхчувствительных датчиков.

«Мы продемонстрировали, что даже квази PT-симметричная структура, с неидеальным балансом усиления и потерь, может обладать всеми свойствами PT-симметричной структуры, в том числе очень узким резонансным пиком, — прокомментировал Сергей Никитов, академик РАН, директор Института радиотехники и электроники имени В. А. Котельникова РАН, заведующий кафедрой электроники МФТИ. — Это открывает новые перспективы создания сверхчувствительных датчиков».

«Полученные нами результаты открывают новые направления исследований, — рассказал Дмитрий Калябин, доцент кафедры электроники МФТИ, руководитель лаборатории магнонной спинтроники Института радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН. — Например, экспериментальную верификацию теоретических предсказаний, оптимизацию структуры для достижения максимальной чувствительности датчиков и разработку новых типов датчиков».

2