Международная группа ученых исследовала электрические эффекты, которые помогут создать нейроморфные устройства на базе кремниевой микроэлектроники. Возможно, это позволит получить нейроморфные компьютеры без перестройки существующих технологических линий.

Ученые из Университета науки и технологий имени короля Абдаллы (Саудовская Аравия) и Национального университета Сингапура выяснили, что паразитные эффекты, которые возникают в обычных кремниевых транзисторах, можно использовать, чтобы получить чипы со свойствами нервных клеток мозга. Причем один такой микроэлектронный компонент может воспроизводить работу как нейрона (элемента вычислений), так и синапса (элемента памяти). Такая унификация, в свою очередь, позволит объединить производство нейроморфных чипов в одном техпроцессе. Это упростит создание схем искусственных нейронных сетей и сделает их более энергоэффективными и компактными.

В настоящее время искусственные нейронные сети в ряде задач уже опережают возможности человеческого мозга. Например, машинные переводы от Google Translate и Яндекс.Переводчик значительно превзошли в скорости профессиональных лингвистов, а машинное зрение автомобилей Tesla быстрее и правильнее предсказывает поведение машин и пешеходов на дорогах нежели живые водители.

Однако, как отмечают авторы статьи, развитие нейроморфных систем сейчас ограничивается сложностью их технической реализации. В частности, процессоры Intel Loihi и IBM NorthPole используют около десяти транзисторов для имитации синапса и еще больше — для нейрона.

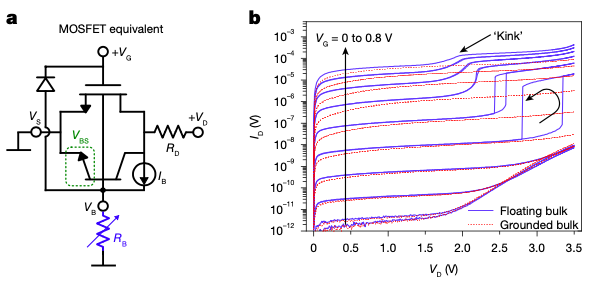

Исследователи обратили внимание на так называемые эффекты короткого канала — паразитные явления, которые возникают при работе стандартных полевых транзисторов MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistors), и показали, что с их использованием можно получить устройства, которые смогут воспроизводить поведение как искусственных «нейронов» (активных клеток мозга, генерирующих электрические импульсы), так и «синапсов» (нейронных межсоединений, ответственных за обучение и память через подстройку величины проводимости). Следовательно их можно объединить в одном чипе, что значительно упростит производство нейроморфной электроники. Кроме того, единая физическая основа этих элементов даст возможность плотнее размещать их в микросхеме, что также позитивно отразится на себестоимости изделий.

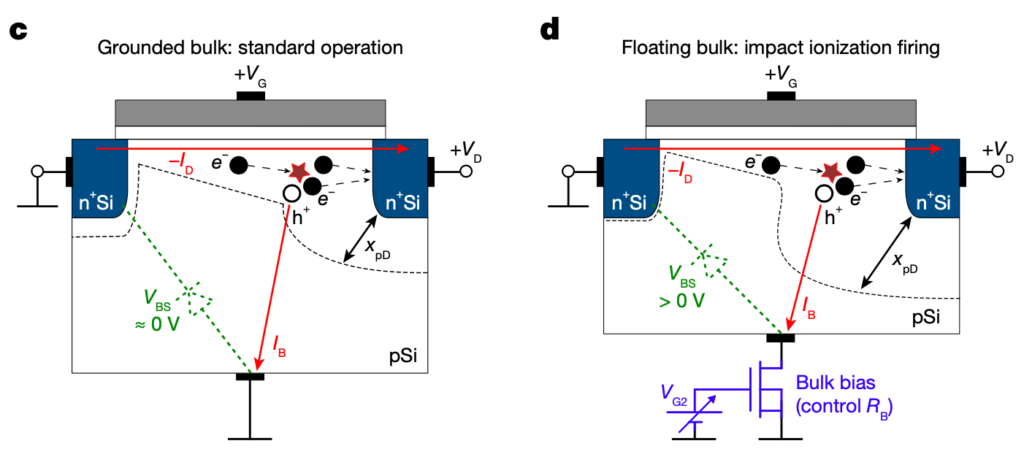

На режим работы полевого транзистора существенно влияет сопротивление подложки (англ. body) — обычно его подбирают таким образом, чтобы нивелировать короткоканальные эффекты, приводящие к открытию транзистора даже если на затвор приложено запирающее напряжение. Один из таких эффектов — «лавинный пробой» — заключается в лавинообразном увеличении концентрации носителей заряда в полупроводнике (электронов и дырок) из-за ударной ионизации его атомов, которая становится возможной при значительном разгоне электронов, не встречающих препятствий на сравнительно большой длине пробега в материале.

Авторы настоящей статьи управляли проявлением этого эффекта с помощью второго транзистора, подключенного своим каналом последовательно к подложке первого. Так получилось подобрать такой режим, при котором транзистор самопроизвольно открывался при некотором пороговом напряжении сток-исток, реализуя тем самым механизм порогового срабатывания нейрона, за которым следовало автоматическое закрытие транзистора при несколько меньшем значении напряжения.

Поведение MOSFET-транзистора в (c) «нормальном» и (d) модифицированном варианте

Источник: Sebastian Pazos et al. / Nature, 2025

При этом, варьированием сопротивления второго транзистора получалось подстраивать как характерные напряжения открытия и закрытия «нейрона», так и величину скачка его проводимости, что важно для настройки режима генерации нейроноподобных импульсов.

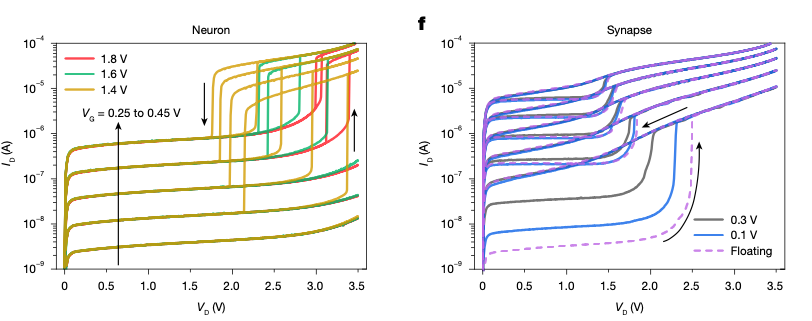

Более того, оказалось, что при других значениях сопротивления подложки можно выйти на такой режим работы транзистора, при котором он будет сохранять открытое состояние даже при уменьшении напряжения сток-исток до нуля, т.е. работать в качестве ячейки памяти или искусственного синапса.

Слева: вольтамперные характеристики искусственного нейрона; справа: характеристики искусственного синапса

Источник: Sebastian Pazos et al. / Nature, 2025

Авторы смогли получить 6 стабильных уровней памяти, покрывающих диапазон сопротивлений примерно от 1 до 10 мегаом и сохраняющихся как минимум в течение нескольких часов. Предполагается, что принцип работы такой памяти похож на привычные в повседневном использовании ячейки памяти Flash, но детали планируются к выяснению в дальнейших исследованиях.

(a) Схема модифицированного «нейроMOSFET»-транзистора: Ib — зона ударной ионизации, Rb и Rd — сопротивление подложки и стока, Vs — напряжение на источнике. (b) Вольтамперные характеристики такого транзистора, красным в нормальном режиме (заземленная подложка), синим — в модифицированном

Источник: Sebastian Pazos et al. / Nature, 2025

В статье отмечается, что режим работы транзисторов может быть подстроен непрерывно от нейронной генерации до краткосрочной и долгосрочной синаптической памяти. Благодаря этому свойству авторы предлагают называть такие устройства NS-RAM (neuro-synaptic random access memory), т.е. нейро-синаптической памятью. Отмечается, что поскольку условия эксплуатации транзисторов соответствуют штатным, долговечность устройств NS-RAM может быть крайне высокой (в статье демонстрируется не менее 700 000 циклов переключения, что примерно на порядок лучше, чем у Flash). К тому же, специальных доработок техпроцесса изготовления таких устройств не требуется, из-за чего они могут быть внедрены в производство в кратчайшие сроки.

«Что удивительно, здесь не показывается ничего принципиально нового, — говорит Антон Ханас, старший научный сотрудник лаборатория функциональных материалов и устройств для наноэлектроники МФТИ. — Все эти эффекты известны давно: и реализации синапсов на разных транзисторах с памятью (хоть floating gate Flash, хоть FeFET), и реализации нейронов на эффекте ударной ионизации. Но принципиальная возможность переключать типы устройств, используя стандартные МОП-транзисторы, действительно продемонстрирована впервые».

В качестве примера собеседник «ЗН» называет работу 2021 года, в которой корейские специалисты также показали способы реализации нейронов и синапсов на транзисторах. «Там нейроны, и синапсы были сделаны на основе транзисторов, которые применяют во Flash-памяти, — говорит Ханас. — Отличие состоит в том, что корейцам пришлось создавать транзисторы специального типа в лаборатории, и настолько широко подстраивать их функциональность в процессе работы не получалось».

«Разработки в области нейроморфной электроники основаны на реализации свойств нейронов и синапсов на основе разных физических системах и эффектов. При этом зачастую полученные решения не очень технологичны, то есть на производстве нужно провести очень серьезную работу, чтобы поставить их на конвейер, — продолжает Ханас. — В этом преимущество новой работы над большинством предыдущих: здесь используются стандартные транзисторы, так что для создания принципиально новых нейропроцессоров на их основе нужно разработать лишь новую архитектуру их соединения между собой, что значительно проще и дешевле освоения новых материалов на микроэлектронном заводе».

6