О том, как учились на Физтехе в 70-е, жили наукой в 80-е и работали уже в постсоветский период ученики Белоцерковского, рассказал Сергей Леонидович Чернышев, академик и вице-президент РАН, научный руководитель Центрального аэрогидродинамического института им. проф. Н. Е. Жуковского

Белоцерковский (справа) и Чернышев на первом семинаре ЦКМ им. О. М. Белоцерковского в октябре 2012 года. Личный архив.

— Сергей Леонидович, вы учились, когда Олег Михайлович был ректором Физтеха, работали непосредственно с ним. Поделитесь, каким он был человеком?

— Я отношу себя к одному из его учеников в широком смысле. Конечно, все выпускники, которые учились в то время, когда Олег Михайлович Белоцерковский был ректором, считают себя таковыми. Мы все его ученики, а он наш Большой учитель. Мы могли его видеть на конференциях, на ежегодных собраниях и ловили каждое его слово. Мне посчастливилось общаться с Олегом Михайловичем на научные темы, связанные главным образом с моделированием в задачах современной газодинамики. Свою докторскую диссертацию я защищал в его диссовете.

Конечно, в Долгопрудном ректора могли видеть чаще. Мы, находясь в Жуковском на факультете аэромеханики, встречали его реже. Но его авторитет у нас был колоссальным и среди студентов, и среди преподавателей, ведь ко всему прочему он был создателем нашего факультета. Кстати, в честь Олега Михайловича и другого основателя ФАЛТ МФТИ академика Сергея Алексеевича Христиановича была выпущена специальная памятная медаль к 50-летию факультета.

Памятная медаль в честь академиков С. А. Христиановича и О. М. Белоцерковского. Личный архив.

— При Белоцерковском была создана значительная сеть базовых кафедр, но какие направления были им открыты непосредственно в ЦАГИ — Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н. Е. Жуковского?

— Олег Михайлович руководил процессом создания многих научных направлений на Физтехе. Но для «аэромехов» он был «крестным отцом» направления аэромеханики и как выдающийся ученый, и как основатель специализированного факультета. Именно по его инициативе с участием академика Сергея Алексеевича Христиановича и директора ЦАГИ Владимира Михайловича Мясищева в 1965 году был основан факультет аэромеханики и летательной техники (ФАЛТ) в городе Жуковском. Всего в ЦАГИ были созданы пять базовых кафедр, также появились кафедры в Летно-исследовательском институте (ЛИИ) и в Центральном институте авиамоторостроения (ЦИАМ).

ФАЛТ с его базовыми кафедрами, нацеленными на научную проблематику авиационной промышленности страны,— детище Олега Михайловича, и сегодня мы видим, насколько это было выдающееся решение и очень важное. Без преувеличения можно сказать, что именно его выпускники составляют то большинство ученых, которые добились успеха и мирового признания в области аэродинамики и других направлений авиационной науки. До сих пор в ЦАГИ, а это и сегодня ведущий государственный научный центр в области авиастроения, в научном руководстве и на основных научных направлениях — ФАЛТы. Поэтому Олег Михайлович для нас единомышленник, близкий коллега, человек большого масштаба с дальним видением, который смог предугадать и провести в жизнь очень важное для нашей страны решение.

— А благодаря чему новый факультет стал столь продуктивным?

— Олегу Михайловичу удалось еще на старте работы факультета привлечь многих видных ученых, которые возглавили кафедры и читали у нас лекции. Например, академик Анатолий Алексеевич Дородницын — известный ученый в области теории пограничного слоя и теории крыла конечного размаха, академик Георгий Сергеевич Бюшгенс — крупный ученый в области динамики летательных аппаратов и систем управления, член-корреспондент Владимир Васильевич Сычев был широко известен своими исследованиями гиперзвуковых течений идеального газа и в области динамики вязкой жидкости, член-корреспондент Селихов Андрей Федорович крупнейший специалист мирового класса в области прочности летательных аппаратов. Они одновременно были членами академии наук и руководителям ЦАГИ.

— Какие направления были охвачены?

— Базовые кафедры факультета охватывали многие теоретические и прикладные направления авиационной науки. Например, на кафедре теоретической и прикладной аэродинамики изучались вопросы отрывных и вихревых течений, сжимаемого пограничного слоя, газодинамики высокоскоростных течений и др. Кафедра механики полета имела в своем составе три прикладных направления: аэродинамика летательных аппаратов (ЛА), динамика полета ЛА (в том числе на закритических режимах) и концептуальное оптимальное проектирование летательных аппаратов. Еще в ЦАГИ были созданы кафедра аэродинамики силовых установок, кафедра экспериментальных методов исследований, кафедра прочности ЛА. Также была базовая кафедра ЛИИ (Летно-исследовательский институт имени М. М. Громова) летных методов исследований и базовая кафедра ЦИАМ (Центральный институт авиационного моторостроения имени П. И. Баранова) по газовой динамике, горению и прочности турбореактивных двигателей.

Эти кафедры возглавляли ведущие ученые страны, в основном из ЦАГИ, ЦИАМ и ЛИИ. И здесь сыграла свою роль знаменитая система Физтеха, которая получила широкое распространение именно при ректоре Белоцерковском. В Жуковский на постоянной основе и по совместительству привлекались преподаватели из ведущих институтов мирового уровня. Все работало просто великолепно на протяжении десятилетий. И за высоким полетом этого факультета через годы (а мы готовимся отпраздновать свое 60-летие) ощущалась рука и интеллект Мастера академика Олега Михайловича Белоцерковского.

— Олег Михайлович сделал много научных открытий именно в вашей области?

— Это верно. Если говорить об аэрогидродинамическом направлении, то Олег Михайлович был специалистом в области вычислительных методов аэромеханики, причем мирового уровня. Его метод крупных частиц хорошо известен во всем мире, именно благодаря своему оригинальному решению. У нас есть в вычислительной аэродинамике «метод Годунова», методы западных ученых для конкретных классов задач. Но именно метод крупных частиц Олега Михайловича вошел в классику аэродинамики, его знают все, кто связан с этой наукой.

— А в чем было его преимущество?

— В то время, 60–70 годы, мощность машин и близко нельзя было сравнить с тем, что сегодня. Сейчас мобильные телефоны мощнее тех компьютеров. Поэтому всегда надо было применять какие-то особые подходы, чтобы упростить постановку задачи и сам алгоритм решения. И здесь стоит отметить, что введение понятия крупных частиц в жидкости или газе с точки зрения аэродинамики одно и то же. Газ малых скоростей подчиняется тем же законам, что и жидкость.

В итоге в аэродинамике метод крупных частиц позволил разбить все течение вокруг некоего летательного аппарата на определенные фрагменты — «крупные частицы». А уже внутри крупных частиц решалась задача в более точной постановке, а на границах все это «сшивалось» с помощью особых условий. Метод очень оригинальный, он позволял экономить вычислительные ресурсы и использовался очень широко. До сих пор его применяют в аэродинамических исследованиях, особенно те, кто занимается вычислительными методами.

Но я хочу подчеркнуть, что его подходы к решению задач аэромеханики были достаточно универсальными и они нашли эффективное применение, например в медицинских приложениях: движение жидкости — крови — в эластичных сосудах.

Также Олегом Михайловичем были получены интересные решения в области сверх- и гиперзвуковой аэродинамики, когда имеются сложные эффекты обтекания с наличием отрывных зон, с выделением тепла и высокой энергетикой течения, приводящей к распаду молекул на составные части, на отдельные атомы. Это все эффекты больших скоростей.

— Его универсальные методы использовались не только в СССР?

— Олег Михайлович — выдающийся ученый мирового уровня, которого знают все, кто связан с механикой и численным моделированием. Например, его книга «Турбулентные течения» была переведена в США, причем по инициативе американцев. Зарубежные ученые нашли в ней много свежих оригинальных идей. Но проблема адекватного моделирования турбулентных потоков полностью не решена до сих пор. Существуют сотни приближенных моделей, но в точной постановке мы пока не можем определить все особенности турбулентного обтекания летательного аппарата сложной формы.

Пронзая завесу турбулентности, самолет держит курс сквозь бурю

— Очень интересная тема. Сейчас, как я понимаю, прикладные задачи для сверхзвуковых аппаратов также актуальны?

— Олег Михайлович занимался вопросами вычислительной аэродинамики и разработки конкретных методов для больших скоростей, выше скорости звука. Это и сверхзвук, и гиперзвук. Например, исследовались задачи с ударными волнами. Дело в том, что когда образуется ударная волна при обтекании тела, то формируются отрывные течения из-под скачков уплотнения. Это очень сложные задачи.

Важно отметить, что он воспитал целую плеяду учеников, которые непосредственно работали с ним и продолжают искать решения для этих сложных задач. Некоторых я хорошо знал по Институту автоматизированного проектирования РАН. Один из них Александр Сергеевич Холодов, крупный ученый в области численных методов, член-корреспондент РАН, к сожалению, безвременно ушедший от нас. Из ныне активно работающих могу отметить члена-корреспондента РАН Ивана Владимировича Егорова, ученого в области аэродинамики больших скоростей и численного моделирования, выпускника ФАЛТ МФТИ.

В научных трудах учеников получили развитие идеи Олега Михайловича, которые решали и решают очень сложные задачи, связанные в том числе с большими скоростями потока. Это относится не только к полету сверхзвукового пассажирского самолета, но и с движением в атмосфере других скоростных летательных аппаратов. При скоростях в разы больших скорости звука в полный рост встает целый ряд проблем аэротермодинамики, связанных с выделением большого количество тепла из-за трения потока о твердую поверхность. Это влияет на всю картину обтекания. Высокие температуры и скорости приводят к тому, что поток становится неравновесным, распадается на отдельные фрагменты, молекулы в неравновесном состоянии. Такие задачи имеют практический смысл и их сегодня успешно решают ученики Олега Михайловича.

О. М. Белоцерковский (слева) в ЦАГИ, 2011 год. Личный архив.

Проблематику численного моделирования в задачах современной аэротермодинамики мы детально обсуждали с Олегом Михайловичем начиная с 2005 года. А годом позже я защитил докторскую диссертацию по численному моделированию звукового удара в его диссовете. Результатом этих обсуждений стало создание в 2011 году Центра компьютерного моделирования (ЦКМ) на базе ЦАГИ. В то время Белоцерковскому по линии президиума РАН была поставлена задача возглавить направление в области вычислительных методов с использованием суперкомпьютеров. В качестве приложений упоминались задачи ядерной физики, механики, энергетики. В то время я уже был руководителем ЦАГИ, и он мне говорит: «Вот есть такое поручение президиума. Давай на площадке ЦАГИ на задачах механики отработаем какие-то новые оригинальные подходы. Что ты думаешь?» Мы много обсуждали разные идеи и на даче Олега Михайловича, и в Институте ИАП, и даже в санатории, где он отдыхал. И вот мы пришли к мысли, что нужно, по сути, объединить тонкий физический эксперимент и супервычисления. То есть в полный рост ставилась задача валидации численных методов моделирования на экспериментальных тестовых случаях. Тестовые случаи — это специально поставленные эксперименты высокой точности, представляющие основные проблемные точки в современной аэротермодинамике — ламинарно-турбулентный переход, ламинарный отрыв потока, трансзвуковой флаттер, моделирование тепловых потоков и др.

Аэродинамикой дело не ограничивалось, в Центре велись исследования и в области прочности композитных конструкций. Сравнение экспериментальных и расчетных данных позволяло делать выводы о корректности математических моделей и правильности вычислений, и в случае расхождений делать необходимые улучшения численного метода. И, конечно, у нас были задачи обтекания летательных аппаратов. И сверхзвук, и гиперзвук.

Белоцерковский и Чернышев на первом семинаре ЦКМ им. О. М. Белоцерковского в октябре 2012 года. Личный архив.

— А более конкретные примеры можете привести?

— Например, было рассчитано движение спускаемого космического аппарата в атмосфере Марса. Там имеют место очень сложные газодинамические эффекты множество ударных волн, нагрев, отрывные течения. И в решении этой задачи непосредственное участие принимал Олег Михайлович. Кстати, ведущим исполнителем в решении этой задачи был Иван Владимирович Егоров, ученик Белоцерковского. У них вышло много совместных статей по этому направлению.

Конечно, интересная задача обтекания летательного аппарата и образования акустических возмущений — шума. Очень сложная, но она была блестяще решена с некоторыми допущениями группой ученых под руководством академика Бориса Николаевича Четверушкина.

Еще один из учеников — член-корреспондент РАН Игорь Борисович Петров под руководством Олега Михайловича решал сложные задачи прочности силовых авиационных композитных конструкций. Рассчитывалось напряженно-деформированное состояние конструкции под воздействием нагрузок, включая момент разрушения. Моделировалась динамика трещин начиная с ее зарождения. Были получены очень актуальные и важные для приложений решения, валидированные натурным экспериментом. Результат мирового класса!

Мои личные впечатления: когда мы докладывали на семинаре о решении упомянутых выше и ряда других задач, Олег Михайлович слушал с большим интересом, часто прерывал, задавая вопросы и делая комментарии. Если бы вы хотели увидеть счастливого человека, это был Олег Михайлович на наших семинарах. Под его научным руководством решались сложнейшие задачи. Расчетно-экспериментальный подход демонстрировал свою эффективность. Идея оказалась плодотворной. Он был счастлив. Так получилось, что все это происходило на закате его жизни, в 2011–2015 годах. Он до последнего дня держал «руку на пульсе», даже когда ему было трудно передвигаться, он все время мне звонил: что нового, какие успехи? И я ему детально все рассказывал.

Академик Белоцерковский в ЦАГИ, 2012 год. Личный архив.

ЦКМ существует до сих пор. Даже в те годы было решено большое количество задач и ему было приятно, что исполнителями этих задач являются либо его ученики — бывшие студенты Физтеха, либо уже состоявшиеся крупные ученые.

— А о сверхзвуковом самолете расскажете?

— Эта тема стала для меня докторской. В 2005 году на юбилейном вечере МФТИ присутствовал Олег Михайлович, и после торжественной части, в фойе зала я набрался смелости, подошел к нему и попросил сфотографироваться. К нам тут же присоединились еще несколько человек, все наши физтехи. В то время он меня лично не знал, но я был с ФАЛТа, факультета, который он создал. Завязалась беседа. Он меня подробно расспрашивал про направление моих исследований. Потом как-то неожиданно спросил: «Доктор наук?» Я ему в ответ: «Да нет, кандидат физ-мат наук». Он: «Как так?! Ты не доктор?! Какую задачу сейчас решаешь?» Я ответил: «Сверхзвуковой пассажирский самолет, проблема звукового удара». Олег Михайлович отреагировал: «Так это по тематике моего докторского совета! Даю тебе год, чтобы в моем совете защитил докторскую диссертацию!» Но что я мог ответить: «Олег Михайлович, текущей работы много, вроде и некогда…» На что последовало категоричное: «Если ты уважаешь своего бывшего ректора, вот тебе задача. Иди, работай».

О. М. Белоцерковский с учеными-механиками. (Слева направо) акад. Черный Г. Г., чл-корр. Сычев В. В., чл-корр. Егоров И. В., чл-корр. Чернышев С. Л., Григоров Ю. Н.

Это был такой хороший импульс, если не сказать больше. Материала у меня было много, и я вышел на защиту докторской «Методы расчета и оптимизации звукового удара перспективных сверхзвуковых пассажирских самолетов». И действительно защищался на диссовете Белоцерковского. Было много вопросов. Но он был очень доволен. Причем не забыл разговор годовой давности, что меня удивило. Видимо, я ему запомнился.

— И вы продолжили дальше работать?

— Конечно! Когда я стал директором ЦАГИ, мы продолжали общаться, не часто, но было. И однажды он мне позвонил и сказал: «Слушай, мне тут президиум поставил задачу, надо встретиться». Я подъехал, конечно. Часто встречи бывали на даче, недалеко от ЦАГИ, в районе Малаховки, недалеко от Жуковского. Я там бывал несколько раз. Обсуждали все.

Стоит отметить, что задачей по сверхзвуковому самолету он все время интересовался. Более того, как-то я его пригласил на Международное авиашоу в Жуковском, по-моему в 2011 году. Мой помощник его забрал с дачи, привез в шале для почетных гостей, где со второго этажа хорошо были видны полеты. Он провел за наблюдением авиашоу и за разговорами полдня. Мы и пообедали с ним, и обсудили множество вопросов. К нам часто подходили ведущие ученые ЦАГИ, выпускники ФАЛТ МФТИ. Всем хотелось поприветствовать нашего знаменитого ректора. Подходили и летчики-испытатели, они его тоже знали. Летчик-испытатель Павел Николаевич Власов, тогда был шеф-пилотом фирмы Микояна, Сергей Леонидович Богдан, шеф-пилот ОКБ Сухого, легендарный летчик испытатель ЛИИ им. М. М. Громова Анатолий Николаевич Квочур. Все трое — Герои России.

О. М. Белоцерковский, А. Н. Квочур и С. Л. Чернышев на авиасалоне «МАКС-2011»

Олег Михайлович был окружен вниманием, и на вопрос, не устал ли, отвечал: «Нет, нет, мне здесь нравится, посмотрим полеты еще немного». Так и прошло полдня. И тогда много говорили о сверхзвуке — о самолетах, его аэродинамической компоновке, какие размерности, какая перспектива, когда начнутся пассажирские перевозки. Мы обо всем беседовали, очень подробно.

Его заинтересовало, что ближайший сверхзвуковой пассажирский самолет нового поколения будет, скорее всего, небольшого размера, в классе бизнес-джета, для деловых людей. Но главное на пути создания самолета — решить проблему звукового удара, шума на взлете и посадке, а также повысить аэродинамическую эффективность самолета по сравнению с первым сверхзвуковым лайнером Ту-144. Как известно, он отличался слишком большим расходом топлива. Эти проблемы проще отработать на маленьком самолете, а потом уже заняться магистральным лайнером пассажирского класса, с пассажировместимостью около 100 человек, типа Ту-144.

О. М. Белоцерковский, А. Н. Квочур и С. Л. Чернышев на авиасалоне «МАКС-2011». Личный архив

В той беседе Олег Михайлович задавал очень много вопросов, давал ценные советы. Как считаем, как учитываем эффекты больших скоростей, есть ли экспериментальные данные. Он хорошо владел темой, отмечал сложность задачи об обтекании летательного аппарата сверхзвуковым потоком со множеством ударных волн, особенно на входе в воздухозаборник. Спрашивал, как мы учитываем вязкие эффекты, возможный отрыв пограничного слоя, а как организуется слив пограничного слоя при верхнем расположении воздухозаборника, чтобы избежать его засасывание внутрь двигателя.

Уже после кончины Олега Михайловича я написал обзорную статью «Численное моделирование в аэромеханике, валидация численных методов», она вышла в высокорейтинговом международном журнале Progress in Aerospace Sciences издательства Elsеvier. Часть статьи посвятил Олегу Михайловичу и его подходу к валидации численных методов.

— Какие проблемы не решены до сих пор?

— Если говорить о сверхзвуковом пассажирском самолете, то проблема двигателя остается. Речь идет о газотурбинном двигателе для длительного (несколько часов) полета самолета с крейсерской скоростью вдвое выше скорости звука. Какая здесь газодинамика? Надо поток затормозить, направить его в воздухозаборник и доставить в камеру сгорания. Там должно сгореть топливо, причем сгореть внутри двигателя, а не на выхлопе, чтобы образовалась тяга. То есть процессы горения должны быть очень быстрыми, эффективными, чтобы обеспечить высокие показатели удельного расхода топлива. Это пока остается очень сложной задачей. В целом по сверхзвуку американцы были лидерами, это касалось и газотурбинных двигателей для длительного крейсерского полета. Но, как оказалось, они только прорекламировали, а программу своего сверхзвукового самолета закрыли, потому что успешно работающего двигателя до сих пор нет.

— А каким Олег Белоцерковский был ректором?

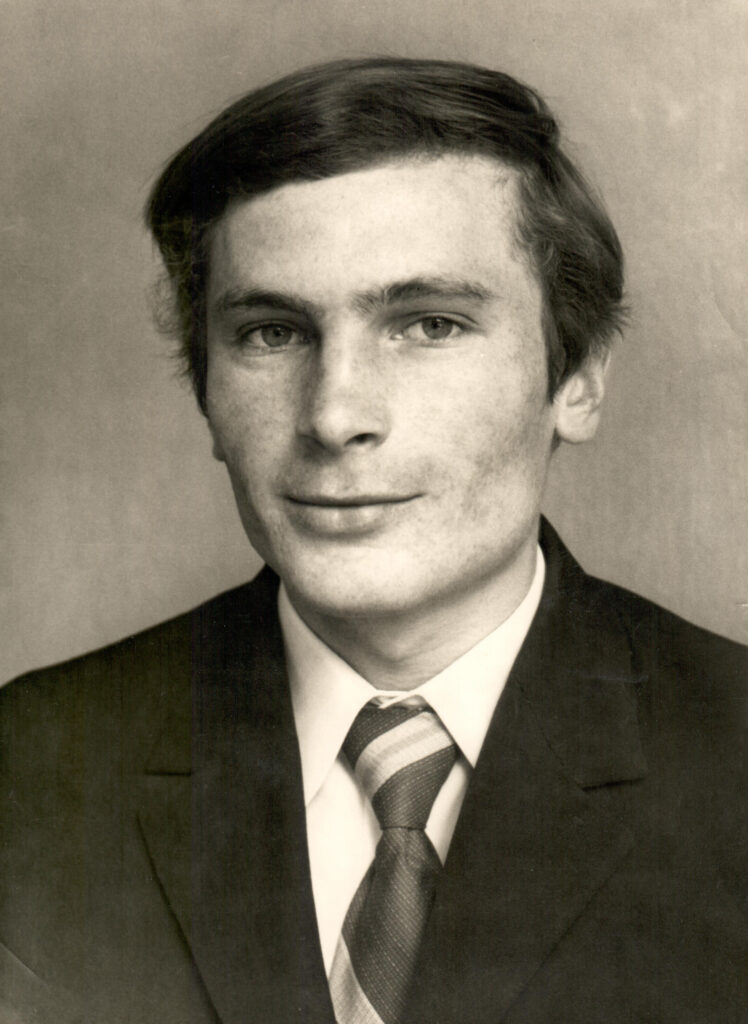

Студент первого курса ФАЛТ МФТИ Сергей Чернышев, 1972 год. Личный архив.

Студент первого курса ФАЛТ МФТИ Сергей Чернышев, 1972 год. Личный архив.— Я поступил в институт в 1972 году и тогда Олег Михайлович был ректором. Видел я его во время каких-то мероприятий в Долгопрудном, на общих собраниях. Выступал он всегда без бумажек. Вокруг него была собрана хорошая команда. Помню Дмитрия Александровича Кузмичева — он отвечал за учебные вопросы. Проректором по науке был Анатолий Тимофеевич

Онуфриев. Они все были «физтеховцами» первого поколения. И эта «троица» как-то приехала к нам на факультет в Жуковский. Никто не предупреждал особо, но и не скрывали, что у нас будет ректор. В это время шли занятия, они заходили в аудиторию, спрашивали у студентов: какая кафедра, какая задача? Мы видели живого, интеллигентного человека безо всякого «я большой начальник, а тут рядом какие-то студенты». Нет, Олег Михайлович разговаривал с нами как с будущими молодыми учеными, очень уважительно. Для нас это был образ настоящего ученого, академика, интеллигента с каким-то аристократическим блеском.

В стиле руководства он был предельно демократичен. К нему как к ректору было легко попасть. Он мог остановить студента в коридоре и переговорить с ним по конкретному вопросу. Практически на равных. Все, что связано было с любимым ректором, разлеталось по Физтеху мгновенно.

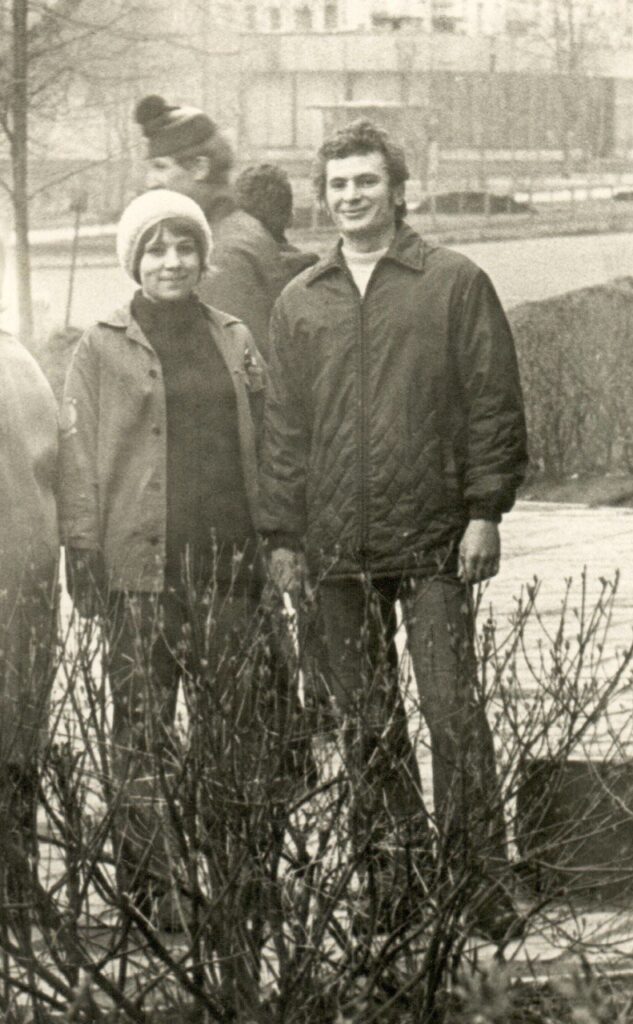

Студенты второго курса Татьяна Павлова и Сергей Чернышев на субботнике, 1973 год. Личный архив.

Также хорошо помню, как приглашали поступать на Физтех: проводили выездные олимпиады, работали заочная и вечерняя физико-математические школы. Вести о программах Физтеха, задачки повышенной сложности долетали до самых дальних уголков нашей страны. Так действовала знаменитая система Физтеха. Это направление создавал и курировал Олег Михайлович. Причем, основной движущей силой проводимой работы с потенциальными абитуриентами были старшекурсники и аспиранты МФТИ. Конечно, были и преподаватели в качестве старших наставников, но массовость в основном обеспечивали старшекурсники-аспиранты. Они выезжали в города и веси, иногда очень удаленные от Москвы, проводили олимпиады. Пример из моей жизни: я учился на одном курсе с девочкой, которая потом стала моей женой, она из Краснодарского края, из станицы. Как же из такой сельскохозяйственной глубинки она смогла попасть на Физтех? А была выездная олимпиада МФТИ в Краснодаре. Она была круглая отличница по физике, математике, и ее от школы направили в Краснодар на эту олимпиаду. Она ехала три часа из станицы на автобусе. Хорошо решила задачи, заняла второе место. И ей по прошествии небольшого времени персонально по почте пришло приглашение поступать на Физтех. Причем никаких дополнительных очков это не давало, просто пригласили. Конечно, она поехала поступать и поступила.

Сейчас олимпиад много, все подхватили. Но физтеховские олимпиады ценятся больше всего. Российские школьники под руководством тренеров с Физтеха стабильно выигрывают международные олимпиады по физике, математике, программированию. И я считаю, что эту систему отбора, обучения и распределения на работу, которого, к сожалению, практически не стало, необходимо сохранить и всячески развивать.

— А кроме учебы что было популярно у студентов?

— Во время моей учебы на Физтехе было очень популярно движение стройотрядов. Летом студенты сразу после экзаменов выезжали на ударные стройки. Причем стройотряды Физтеха всегда славились выбором интересных мест: Приморье, Камчатка, Казахстан, Сибирь. В такие места сам, может быть, никогда и не поехал бы, а тут в хорошей компании с однокурсниками, да еще и подзаработать. Почему бы нет? Стройотряды выезжали ежегодно, и мне удалось увидеть много разных красивых мест, в том числе Казахстан и даже Дальний Восток. Да к тому же в личном плане благодаря стройотрядам мои дружеские отношения с однокурсницей Татьяной Павловой перешли на более серьезный уровень, и мы в начале шестого курса поженились. И живем весело вместе уже почти 50 лет!

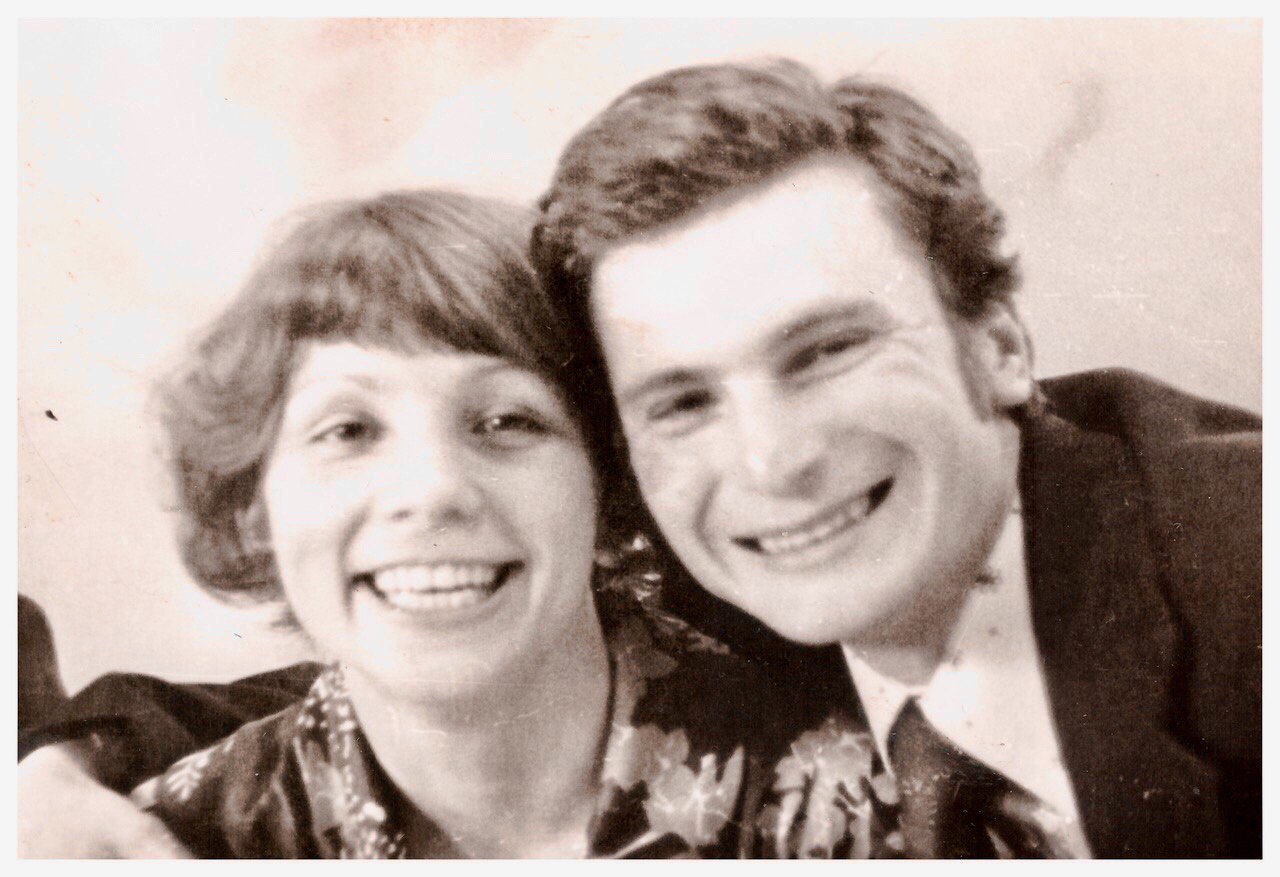

Татьяна и Сергей Чернышевы, шестикурсники-молодожены, 1977 год. Личный архив.

Наш ректор Олег Михайлович всегда заботился, чтобы Физтех был на особом счету, даже в вопросах стройотрядов. Будущая элита науки — этого в то время никто и не оспаривал. Физтех занимал особое место во всех начинаниях.

— Это было как «картошка»?

— Картошка была осенью. А стройотряды были летом. Во время каникул мы ездили на два месяца. Сейчас эта система не работает, умерла. Хотя наряду с учебой стройотряды помогали осознать свою идентичность, пропитаться особым духом альма-матер. Физтеховцы ни с кем из других вузов не смешивались, были патриотами своего родного Физтеха.

— А чем был так примечателен вуз тогда?

— Прежде всего знаменитой системой Физтеха, которую создали еще отцы-основатели Капица, Ландау и Семенов. О ней можно говорить очень много. Олег Михайлович был ректором не один десяток лет и эта система им была отточена до деталей. К нам приглашали в качестве преподавателей самых выдающихся ученых. Например, Жижченко Алексей Борисович, член-корреспондент РАН, крупнейший математик мирового уровня. А нам он объяснял обыкновенные дифференциальные уравнения, которые, казалось бы, кандидат наук может прочитать. У нас лекторами были академики, член-корры, а уж доктор или профессор это обязательно. Иногда группа сидела в три человека, а лекцию читал чуть ли не академик. Семинар или спецкурс. И при этом никакого снобизма, прямой контакт с преподавателем. Мы чувствовали себя частью большого дела, науки. Это дорогого стоит.

— Согласна!

— Еще, как мне кажется, тоже от Олега Михайловича пошло: «Девчонки на Физтехе — это особый вопрос! Девочки — это очень важно». В то время у нас было семь групп и минимум семь девочек поступали на факультет. Когда я познакомился с будущей женой, было по одной девочке в группе. И это тоже он придумал. Он понимал, что физтехи — будущая элита нашего общества. Не будет девочек, начнется ненормативная лексика и так далее. А физтехи должны быть интеллигентами. Девочки этому способствуют.

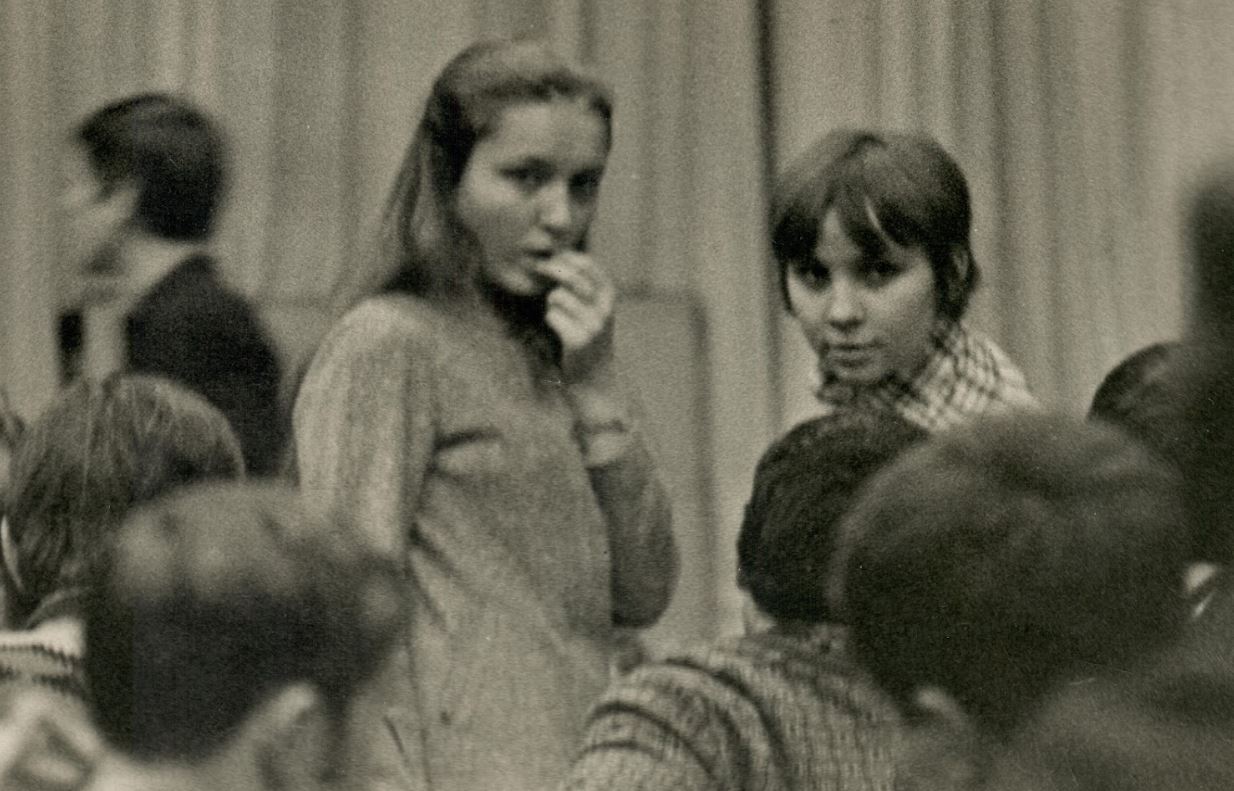

Первокурсницы Ирина Самохвалова (слева) и Татьяна Павлова на собрании студентов ФАЛТ МФТИ, 1972 год. Личный архив.

— А сейчас девочек больше учится?

— У нас в Жуковском на ФАЛТе достаточно много, человек 15. Я считаю, что девчонки у нас учатся хорошие. Как мы говорим, что «к нам по блату поступить невозможно». Поступишь, а учиться не сможешь. Надо осиливать продвинутую математику, физику. Поэтому девчонки, которые учатся в МФТИ, они и красавицы, и интеллектуалки, и очень интересные в общении. Девчонки на Физтехе всегда были личностями.

— А быт студентов в те годы отличался от современного?

— Мне кажется, что да. Тогда жизнь была скромнее, на автомобилях никто не ездил. И электроники гораздо меньше. Даже в плане одежды. У нас на курсе была пара ребят, у которых отцы были дипломатами, за границу ездили. И через них мы современные зарубежные пластинки переписывали на катушечные магнитофоны. И они носили джинсы, на это тоже смотрели как на заморское чудо. Но не скажу, чтобы был особый ажиотаж по поводу одежды, не на это был упор. А сейчас, конечно, современные ребята хорошо одеты, «вооружены» всевозможной электроникой, проблем с развлечениями у них нет.

У нас же многие приезжали из такой глухомани, что были проблемы банально с едой. Стипендия обычная составляла 55 рублей, по сравнению с другими вузами большая, но на эти деньги трудно выжить месяц. Повышенная — 65 или 75 рублей. Родители присылали посылки с продуктами, вся общага за день-два их уничтожала. Все делились. Сейчас такого нет, чтобы продукты присылали. В этом плане, конечно, другое поколение. И когда мы учились, исключительно на науку были ориентированы. А сейчас у многих бизнес, заметная часть выпускников Физтеха уходит в другие направления, не связанные со специализацией, в те же банки, крупные IT-компании. Конечно, там тоже математика, но это уже не тот полет.

В целом ситуация в высокотехнологическом секторе экономики меняется. И Физтех меняется. Ректор Дмитрий Викторович Ливанов ищет новые формы занятости для студентов, например через развитие высокотехнологичных стартапов. Много научных лабораторий, которые ориентированы на рынки. Наверное, это правильно, такие направления тоже надо развивать. Но большой объем научной работы МФТИ по-прежнему выполняет в интересах оборонно-промышленного комплекса.

Безусловно, Физтех должен меняться в соответствии с веяниями времени. Но всем понятно, что главное должно остаться — система Физтеха с очень глубоким общеобразовательным циклом первые три года, и потом — специализированным базовым циклом следующие три года. Трудности возникают на этапе трудоустройства, и все из-за того, что традиционным крупным базовым институтам, нуждающимся в научных кадрах, сложно выдерживать конкуренцию по уровню зарплат с банками или лидерами цифровой отрасли. А именно они двигают науку. Ситуация меняется к лучшему, но очень медленно.

— Также необходимо сохранить нашу историю!

— История нашей альма-матер живет, наш долг сохранить ее для следующих поколений. История нового Физтеха, его слава создается и сегодня всеми теми, кто так или иначе связан с ним: руководством, профессорско-преподавательским составом, техническим персоналом, в том числе его выпускниками разных лет. К одному из юбилеев МФТИ у Олега Михайловича взяли интервью, в котором он много говорил о Физтехе. Когда фильм и интервью показали на торжественном собрании, это вызвало, конечно, фурор. Сам Олег Михайлович приболел и не смог приехать, но с большого экрана он откровенно разговаривал с нами, его учениками, со всеми, кому дорог наш вуз. В интервью он перечислил много академиков, создававших Физтех, а среди учеников назвал мое имя! «У нас выпускники, которыми можно гордиться. Возьмите Сережу Чернышева, он член-корр и директор ЦАГИ». Ко мне потом подходили ребята: «Старик, ну ты стал святым, тебя сам Олег Михайлович упомянул!» И это было очень приятно! Я навсегда сохраню светлую память об этом удивительном человеке, выдающемся ученом-академике, ректоре знаменитого Физтеха, Учителе многих поколений ученых-физиков…