Ученые из МФТИ, ФИЦ химической физики им. Н. Н. Семенова РАН и Института элементоорганических соединений им. А. Н. Несмеянова РАН установили, что коллоидные растворы квантовых точек светятся разными цветами в зависимости от природы растворителя. Результаты работы, опубликованные в журнале «Химия высоких энергий», найдут применение в сфере биомедицины и катализа.

К полупроводникам относят материалы, проводящие электрический ток в определенных условиях. Выделяют полупроводники n- и p-типа. В первых из них носителями электрического заряда являются электроны, а во вторых — так называемые дырки, которые образуются в результате выхода электронов из кристаллической решетки. Так как электрон и дырка имеют заряды противоположного знака, они притягиваются и могут образовать связанное состояние — экситон.

Нанокристаллы полупроводников называют квантовыми точками. Они настолько малы, что движение экситонов в них ограничено во всех трех направлениях. Это обусловливает проявление квантового размерного эффекта, то есть отличия свойств квантовых точек и макроразмерных полупроводников такого же состава.

Чтобы придать полупроводникам требуемые свойства, их допируют (внедряют в структуру различные примеси). Квантовые точки, допированные марганцем, способны люминесцировать — светиться в области длин волн 580–600 нм ярко и весьма продолжительно: почти 4 миллисекунды. Вместе с тем указанные нанообъекты генерируют горячие электроны. Такое состояние характеризуется высокой кинетической энергией. Приобретают ее элементарные частицы в ходе поглощения и последующего излучения света, но уже с меньшей длиной волны.

Существуют квантовые точки в определенных средах, в частности в коллоидных растворах. На спектральные характеристики растворов влияет природа растворителей. Ученые из МФТИ, ИХФ РАН и ИНЭОС РАН исследовали спектры поглощения коллоидных растворов квантовых точек в циклогексане, пропиленкарбонате и воде.

Квантовые точки размером 7,6 ± 0,9 нм ученые синтезировали в две стадии. Сначала они получили ядро, представляющее собой твердый раствор на основе сульфидов цинка и кадмия. Затем допировали ядро двухвалентным марганцем и покрыли оболочкой из сульфида цинка. Для стабилизации квантовых точек был использован сополимер эфира метакриловой кислоты и производного метилсульфата.

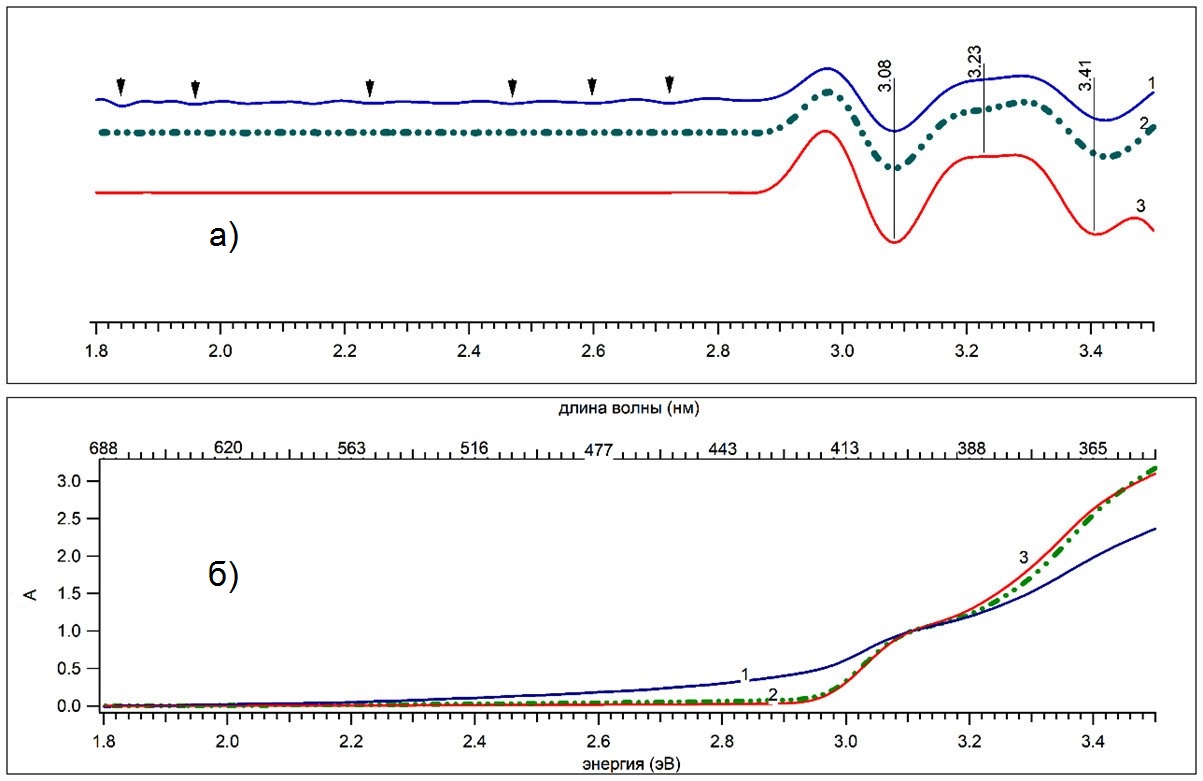

Работая на спектрофотометре, ученые установили, что спектры поглощения изучаемых растворов практически одинаковые (рисунок 1б). Потом они дифференцировали найденные опытным путем зависимости оптической плотности от длины волны. Были вычислены три перехода экситонов из одного энергетического состояния в другое (рисунок 1а). Переходам соответствует энергия излучения: 3,08, 3,23 и 3,41 эВ.

На спектре поглощения водного раствора при длине волны более 420 нм есть небольшие пики. Они четко видны на графиках второй производной функции A = f(λ) и соответствуют ловушечным состояниям. Их обнаружение указывает на способность водного раствора квантовых точек удерживать свет.

Рисунок 1. Спектры поглощения коллоидных растворов квантовых точек: графики второй производной функции A = f(λ) (а) и показания спектрофотометра (б). Растворитель: вода (1), пропиленкарбонат (2), циклогексан (3). Стрелками показаны ловушки. Источник: журнал «Химия высоких энергий»

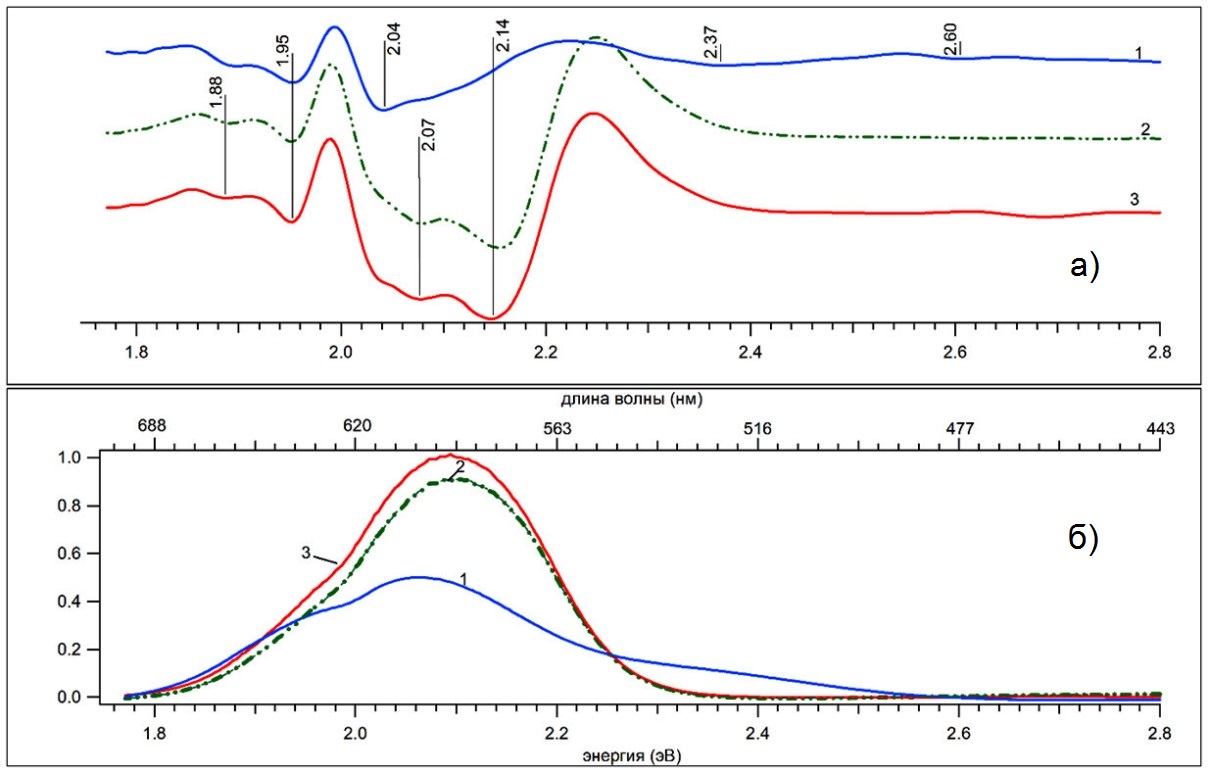

После возбуждения коллоидных растворов ученые сняли спектры люминесценции (рисунок 2). Свечение во всех случаях наблюдается в окрестности длины волны 580 нм, но есть и существенные различия. У водного раствора максимум спектра находится в красной области, тогда как в органических растворителях квантовые точки испускают желто-оранжевый свет. Свечение разными цветами объясняется взаимодействием с растворителем марганца и ловушек в квантовых точках.

Квантовый выход люминесценции, определяемый из отношения испускаемой и поглощаемой энергии, у водного раствора меньше, чем у двух органических. Причиной, по-видимому, является конкуренция за электроны между марганцем и ловушками.

Рисунок 2. Спектры люминесценции коллоидных растворов квантовых точек: графики второй производной функции I = f(λ) (а) и показания спектрофотометра (б). Растворитель: вода (1), пропиленкарбонат (2), циклогексан (3). Источник: журнал «Химия высоких энергий»

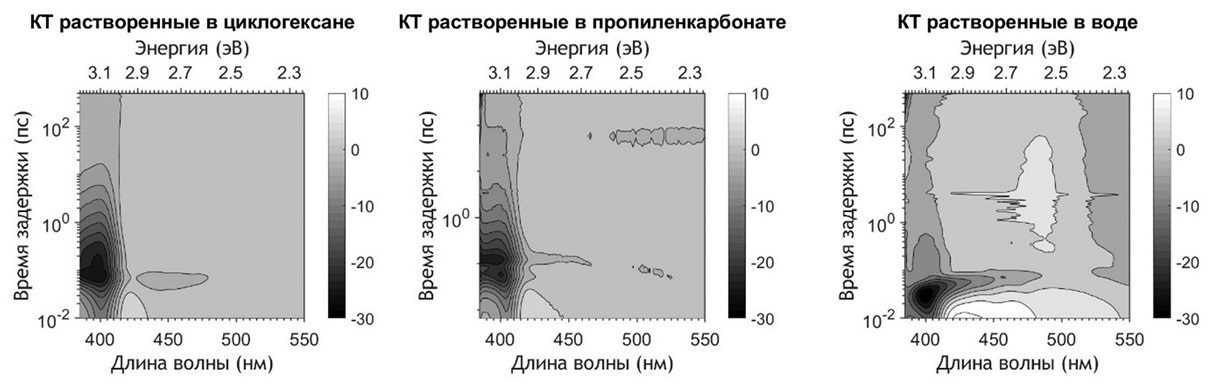

Для изучения процессов, происходящих с носителями заряда в квантовых точках после возбуждения, ученые использовали метод фемтосекундной спектроскопии накачки — зондирования (Pump-Probe). Под накачкой понимают передачу энергии внешнего источника в рабочую среду лазера. Следуя методике, ученые сначала возбуждали образец сверхкоротким лазерным импульсом накачки, длительность которого составляет квадриллионную часть секунды, то есть 10–15. Затем через разное время задержки они сканировали состояние образца зондирующим импульсом.

Эксперименты показали, что в воде сигнал экситона на спектрах Pump-Probe исчезает значительно быстрее (рисунок 3). В органических растворителях максимальный сдвиг пиков выцветания наблюдается при времени задержки около 100 фемтосекунд, тогда как в воде это время близко к 50 фемтосекундам.

Рисунок 3. Дифференциальные спектры коллоидных растворов квантовых точек после возбуждения лазерным импульсом. Энергия излучения — 40 нДж, длина волны — 360 нм, длительность — 30 фс. Источник: журнал «Химия высоких энергий»

Есть несколько механизмов влияния воды на оптические характеристики квантовых точек, в частности на цвет излучения. Прежде всего вода частично распадается на катионы водорода и гидроксид-ионы, которые могут взаимодействовать с нанообъектами. Вместе с тем в воде вероятно окисление сульфидов, а образующиеся сульфат-ионы будут вымываться из кристаллов. Вследствие чего появятся свободные катионы цинка и тоже будут притягивать отрицательно заряженные гидроксид-ионы.

«Методом фемтосекундной лазерной спектроскопии мы определили причины различий спектров поглощения и люминесценции допированных марганцем квантовых точек в органических растворителях и воде,— пояснил Александр Васин, инженер лаборатории фемтосекундной лазерной спектроскопии МФТИ.— Для водных растворов квантовых точек характерны ловушечные состояния, из-за них квантовый выход люминесценции снижается».

Результаты работы химиков будут использованы для развития двух научных направлений. Первое нацелено на изучение ускорения химических превращений под действием света, а второе — на визуализацию процессов, протекающих в живых организмах.