Мысль, которая пришла мне в голову примерно в середине интервью: «Если хотите знать, как люди будут мыслить и жить лет через 20, познакомьтесь с Игорем Ефимовым». Во всяком случае, мне точно хочется в это верить.

— Начну с традиционного вопроса. Какие у вас жизненные правила?

— Есть такое слово английское, кстати, довольно новое, «serendipity». Не знаю, слышали вы его когда-нибудь или нет. Английский писатель Гораций Уолпол образовал его от географического названия, найденного в персидской сказке «Три принца из Серендипа» (Серендип — арабское название острова Шри-Ланка — прим. ред.). Герои сказки постоянно открывали и находили какие-то вещи, которые вовсе и не искали, однако всегда получали от этого выгоду. Это совершенно литературный образ. В общем, слово стало достаточно популярным. Оно означает быть открытым к разного рода случайностям, то есть так построить свою жизнь, чтобы смотреть не в конец туннеля, а по сторонам. То есть говорить с людьми в самолете, в электричке или зайти на случайный семинар совершенно не по вашей специальности. Идете по коридору, увидели, что в лифте объявление: кто-то приехал — зайдите, послушайте. Не нравится — через пять минут можете выйти. Но вдруг понравится, и это откроет новые идеи, новые горизонты. Наверное, большинство этих встреч, разговоров или семинаров ни к чему не приведут, скорее всего вы подумаете, что просто потеряли время, но те, которые приведут, — они полностью поменяют вашу жизнь. Поэтому я считаю, что быть открытым ко всем возможным случайностям — это очень важно.

Моя научная карьера формально началась именно с этого принципа. Когда я был на третьем, по-моему, курсе на ФОПФе, внезапно сняли Дмитрия Васильевича Сивухина с преподавания курса общей физики. Он уже старенький был. Были разные причины для этого, хотя, конечно, было это нехорошо. Ему разрешили читать дополнительный курс по физике, который не входил в учебное расписание. Занятия проходили в большой аудитории. Это было то ли по субботам, то ли по воскресеньям, и надо было приходить с утра. Как сами знаете, физтехи не любят по утрам и особенно в выходные вставать рано, поэтому ходило туда всего три студента. Я, к счастью, был одним из этих студентов. Это та самая serendipity, та самая случайность, и она в самом деле кардинальным образом поменяла мою жизнь.

Представьте, стоит пожилой человек, очень плохо слышащий, очень плохо видящий, говорящий очень тихо. Он отказывался садиться, хотя ему и было тяжело. Мы садились в первый ряд, Дмитрий Васильевич подходил со своим слуховым аппаратом и рассказывал анекдоты про то, как делалась физика в 30-е годы, в 20-е годы… Это был уникальный, непередаваемый опыт.

— Ваша американская лаборатория ставит эксперименты на неподошедших к трансплантации человеческих донорских сердцах. Как вам удалось организовать процесс такой необычной поставки лабораторного материала?

— Долгие годы многие поколения ученых, которые занимались биологией, физиологией, биохимией и так далее, изучали все на моделях или на животных. И большинство открытий сделано именно так.

К сожалению, трансляция фундаментальных открытий от мышей, собак, морских свинок, кроликов к человеку очень сложна, практически не работает. Я лет 20 назад задумался над этим, 15 — начал уже что-то по этому поводу делать. В тот момент я работал в Кливлендской клинике — лучшей клинике США в области кардиологии. И несмотря на то, что у них самая большая программа по пересадке сердец, я не смог создать программу, по которой бы получал человеческую ткань для экспериментов.

Кливлендская клиника. Источник: yandex.ru

Потом, уже работая в Вашингтонском университете в Сент-Луисе, я познакомился с очень хорошим хирургом, совершенно академически настроенным. Когда я предложил сотрудничество, он посмотрел мне в глаза и спросил: «А ты точно будешь приходить, когда я тебя позову в операционную в час ночи?». Потому что у него уже был такой опыт, когда люди клянчили человеческий материал, а потом, когда их вызывали в час ночи или в три, просто не приходили. И он уже потерял веру в ученых. Я сказал, точно буду. Это было в 2008 году. С тех пор мы получили и исследовали более 500 человеческих сердец. У меня героические студенты-аспиранты. Они по первому зову бегут в операционную, привозят сердце в лабораторию, делают эксперименты.

Для трансплантологии невероятно важно изучение физиологии человека. Там очень много аспектов, как сердце сохранить для пересадки, как сердце будет приживаться; какова физиология, биохимия, генетика всех этих вопросов. Ее нельзя изучить на мыши. Это нужно изучать обязательно на человеке. И для этого нет никаких этических преград, потому что мы не забираем ни у кого сердца, если их можно было пересадить. К нам попадают только те, которые донор отдал либо на пересадку, либо на науку. Если оно не подошло для пересадки, то его отдают нам.

Меня спрашивали недавно в интервью, много ли я сделал открытий на сердце человека. Я сказал, что мы сделали много «закрытий», что не менее важно. Почему — потому что многие теории лечения разных заболеваний сердца основаны на каких-то открытиях в мыши, в кролике, еще в ком-то. А мы их закрыли, потому что человек — другой, вылечить вы никого на основе тех открытий не сможете. И ряд таких механизмов, которыми занимались многие лаборатории многие годы, где были потрачены целые жизни ученых и какие-то гигантские деньги, оказались никак не связаны с человеком.

— А вообще в мире эта практика как-то распространена, или вы единственный, кто наладил такую систему поставки сердец?

— Я не скажу, что мы единственные. Например, есть одна группа в Венгрии — Андраш Варро занимается исследованием ионных токов на сердце человека. И в Венгрии своеобразная ситуация: у них очень много донорских сердец. Так получилось благодаря законодательству. Есть два типа стран в этом отношении. Один тип стран — когда по закону вы не являетесь донором до тех пор, пока вы не захотите им стать. В Америке, например, когда я получаю водительские права, спрашивают: «Вы хотите быть донором?» — и 93% говорят «нет, не хочу». Вот у меня, видите, написано «донор». То есть я сказал: «Да, хочу». Но по статистике в таких странах, как США меньше 10% населения являются донорами: не хотят быть или боятся по той или иной причине.

Есть другие страны — их не так много, и Венгрия одна из них — в которых, наоборот, все изначально по закону доноры. Но если вы не хотите стать донором, тогда говорите «я не хочу быть донором», и вас исключают из списка. Поэтому в Венгрии хороший доступ к таким сердцам. Но у группы Варро очень узкое направление исследований, поэтому так много биоматериала им не нужно.

— Вы и ваша лаборатория активно выступаете за открытую науку. Скажите, вы изначально считали это важным или пришли к этому со временем? (Последняя статья лаборатории Игоря Ефимова в Scientific Reports от января этого года рассказывает о том, как собрать себе установку для оптического картирования сердец: к этой статье они прикрепили схемы для 3D-принтера, что позволяет распечатать собственную установку, плюс открытый код программы, которая анализирует данные, полученные с этой установки — прим. ред.)

— Во-первых, я никогда не занимался принципиально никакими секретностями, не буду работать ни с какими военными, ни с какими спецслужбами ни по каким вопросам. Отчасти потому, что я не хочу никаких барьеров.

Во-вторых, мне кажется, что единственная возможность, чтобы научные результаты подтверждались — это когда они полностью открыты. Приведу пример. Где-то примерно в 2005–2007 году была очень громкая статья профессора из Стэнфорда Джона Ионидиса, которую никуда не хотели брать в приличное место, поэтому он ее опубликовал в совершенно новом журнале PLOS One. Кстати, благодаря его работе журнал стал знаменитым как раз.

Статья была озаглавлена примерно так: «Почему 80% публикаций в биомедицинской области являются неверными». Ионидис взял огромный набор биомедицинских публикаций и просто посмотрел, сколько из них подтверждаются. Оказалось, что всего 20%. К этому выводу позже пришли и многие другие исследователи.

Статья была озаглавлена примерно так: «Почему 80% публикаций в биомедицинской области являются неверными». Ионидис взял огромный набор биомедицинских публикаций и просто посмотрел, сколько из них подтверждаются. Оказалось, что всего 20%. К этому выводу позже пришли и многие другие исследователи.

Фармацевтические компании были очень озабочены таким результатом, ведь они берут идеи из научных лабораторий. Например, кто-то делает открытие, сделанное на мышах, публикует статью в Nature или еще где-нибудь. Компания Pfizer или кто угодно подписывает соглашение. Вкладывают миллиард долларов в разработку. Потом выясняется, что это не работает. Они, естественно, возмущены: в чем дело? Сначала компании просто плевали и шли дальше. Потом задумались. Они взяли порядка сотни разного рода исследований, которые провалились в клинических испытаниях, и переделали заново. Причем часто нанимали того же самого профессора, который изначально их опубликовал. Но ставили условие: «В этот раз вы переделаете все у нас в лаборатории». На это выделялись деньги, сотрудники. И оказался тот же результат, как и у Ионидиса: 80% ученых не смогли воспроизвести свои собственные результаты.

Это исследование планировалось не ради подтверждения гипотезы, а ради того, чтобы прояснить вопрос — да или нет? Объективно. Ученому нельзя быть в состоянии любви со своей гипотезой. Именно это приводит к результатам, о которых писал Джон Ионидис. Избежать этого можно только при открытости.

Недавно было даже исследование, в котором спрашивали: «Какого рода нужна организация научных исследований, чтобы была лучше воспроизводимость результатов?» Естественное, рассматривали те, которые уже существуют. В итоге лучшая воспроизводимость оказалась там, где исследование было результатом коллаборации нескольких лабораторий, где данные перетекали из одной лаборатории в другую и происходила независимая проверка.

Как только начинаются какие-то барьеры, как только начинают прятать данные, под подушкой их обрабатывать — то жди беды. Смысл открытости не только в том, что сами данные должны быть опубликованы. Часто публикация данных не очень помогает, потому что их обработка — это еще один конек разных лабораторий. Поэтому, мне кажется, — и мы в лаборатории это стали уже делать — и данные, и тот софтвер, который вы написали для обработки, и то «железо», которое вы сделали для проведения эксперимента, — все должно быть открытым.

— Возможно, открытость еще не повсеместна из-за особенностей человеческого характера. Ученым хочется признания, Нобелевской премии, может быть.

— Я не знаю ни одного человека, который сидит и вот так серьезно думает: «Когда же я получу Нобелевскую премию?» Не уверен, что в науке культ «рок-звезд» полезен. Я встречал не так много нобелевских лауреатов, но я не был сильно удивлен их великим умом, прямо скажем. Можно назвать еще дюжину имен, которые внесли не меньший вклад, но они почему-то не получили премию.

Все равно в науке все знают, кто что сделал в своей области, и в общем, дело не в Нобелевской премии, а в уважении коллег. То есть доверяют вам, ценят ваши результаты, ссылаются на вас. И это никакой не конкурс красоты, это членство в сообществе. Оно, конечно, элитарное, недемократичное. Но это то самое сообщество, которое решает мировые проблемы, меняя реально жизнь людей. В той же кардиологии куча вещей была сделана за последние 50 лет, которые продлили жизнь человека в среднем на 10 лет, чего, вообще говоря, никто не смог добиться. Онкология пока этого не добилась, а кардиология — да. И нельзя назвать одного человека, который что-то там придумал. Это всегда было результатом того самого сообщества.

— А как вы относитесь к фитнес-трекерам и подобным девайсам, которые набирают популярность?

— Вот ношу даже, видите. Хорошо отношусь. На мой взгляд, сегодня это самый главный прорыв. Не только трекеры, а вообще… Я даже сейчас задумался о том, чтобы создать в своем Университете Джорджа Вашингтона институт, который хочу называть Heart Artificial Intelligence Interface Institute HAIII или HAI в кубе. О чем идет речь. В январе этого года журнал Nature Medicine посвятил целый выпуск использованию искусственного интеллекта в медицине. Много-много статей, прошедших очень серьезную экспертную оценку, показали, что во многих областях алгоритмы искусственного интеллекта — в основном это deep neural networks — глубокие нейронные сети — реально работают. Например, электрограммы алгоритмами распознаются лучше людей. И это очень важно.

Приведу пример. Я занимаюсь внезапной сердечной смертью. Для того, чтобы это записать, в момент смерти к человеку должен быть подведен какой-то монитор. И если потом посмотреть ретроспективно, что произошло с человеком перед смертью, на электрокардиограмме сразу видно, какое событие этому предшествовало. Допустим, инфаркт миокарда. Сначала начинаются короткие эпизоды аритмии, то есть вместо того, чтобы периодически биться, оно начинает трепетать. Человек даже этого не замечает. Потом это нарастает, нарастает… Если в критический момент не дефибриллировать эту аритмию, то через 10 минут человек умрет. То есть вся интервенция должна быть проведена в эти 10 минут, а еще лучше в первые 5. Потому что после 5 минут вероятность оживления уже падает — меньше 50%.

Университет Вашингтона в Сент-Луисе. Источник: wikipedia.org

Поэтому понимание электрокардиограммы в реальном режиме для терапии очень-очень важно. Имплантированные дефибрилляторы это делают, в принципе, и делают неплохо. Но они дорогие, их всем не поставишь. Девайсы с хорошими алгоритмами для определения аритмий внутри нужны. Если измерять ритм человека заранее, желательно вообще всю жизнь — 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, — то можно детектировать ненормальные явления очень рано и корректировать их, не доводя до летального исхода.

Важно, чтобы все население было охвачено этими записями, потому что тогда можно выявить всех, у кого есть аритмии, особенно редкие типы, но они, к сожалению, нечасто случаются, и первый симптом — смерть. Это очень грустно, но факт. То есть человек живет нормальной жизнь, потом вдруг — бах! — упал и умер. В России больше половины смертей в любой год приходится именно на сердечно-сосудистые заболевания. Думаю, процентов 20 точно умирает от аритмий. Какие-то из этих смертей можно было бы предотвратить, если бы были данные электрограмм.

— Не могу не спросить о нашумевшей генной терапии. Что вы думаете об этом?

— Я не знаю, будет ли это работать в ближайшее время. Сомневаюсь. Просто нет у нас для этого средств. Как сказал Капица — я прочитал на вашем блокноте — «Ничто не мешает человеку завтра стать умнее, чем он был вчера». Я тоже надеюсь, что завтра буду умнее, чем вчера. И, может быть, кто-то придумает метод доставки этого исправленного гена, как той «умной пилюли» только туда, куда надо. И когда это будет сделано, я поверю в это, но пока — нет.

Конечно, сейчас неизбежно возникают вопросы по поводу этичности и неэтичности редактирования генома. Пока, естественно, идет полное отторжение. Я согласен с этим, потому что эффективность редактирования генома сейчас очень низкая. Недавно вышло исследование, где 17 международных генетических инженерных центров, которые занимаются изменением генома, опубликовали совместный обзор по результатам более 10 тысяч попыток редактировать геном у мышей. Итог оказался достаточно грустным. С одной стороны, там показано, что они успешно отредактировали один нуклеотид всего в 1% случаев. Но самое страшное то, что в 98%, по-моему, одновременно с попыткой редактирования они внесли мутации, которые не хотели.

Этот метод настолько своеобразен, что вы, пытаясь исправить одну ошибку, вносите очень много других, о которых даже не подозреваете. И пока мы не решим эту проблему, не нужно забегать поперед батьки… Вот открыли что-то в пробирке у бактерии или у мыши — не надо сразу детей исправлять. Пока биологию не выяснили досконально, пока технология не доведена до того уровня, когда мы уверены, что это работает, не надо этого делать на людях. Об этом, мне кажется, очень важно помнить.

— После прочтения книги Дэна Брауна «Инферно» у меня в голове засел вопрос о проблеме перенаселения на нашей планете. Как ее можно решить, как ваш взгляд?

— Читал, читал. Я думаю, что это не главная наша проблема, она решаема. В принципе, технология сейчас достаточно зрелая, чтобы всех накормить. Вопрос более политики, чем биологии. Думать о нашем будущем на основе таких крикливых научно-фантастических произведений, мне кажется, не стоит.

У нас есть проблемы серьезнее. И в их решении нас больше сдерживает неправильная организация науки, а не перенаселение. Препоны между странами, между лабораториями, закрытость данных, часто — манипулирование ими. Постоянно из-за этого возникают скандалы. Всплывает, что очередная рок-звезда в науке на самом деле подделывала данные. Все оглядываются и думают, почему же это произошло, как же никто не видел раньше? Оказывается, что видели, просто не хотели связываться. Такие истории тормозят прогресс.

— Наткнулась в интернете на некоторые ваши мысли из LiveJournal, поэтому вопрос про книги тоже очень хотела с вами обсудить. Я так понимаю, страсть к книгам у вас сохраняется всю жизнь. Сколько именно печатных насчитывает ваша коллекция?

— Боюсь вас разочаровать. Я практически избавился от печатных книг, потому что почти перестал читать на бумаге. За этим стоит даже некая философия.

Мои студенты спрашивают: «Как вы читаете научную статью?» Я ее читаю на Айпеде исключительно. Никогда не печатаю на бумаге, не извожу ее и считаю как раз, что «перенаселения» деревьями у нас нет. Когда я вижу, что студенты, аспиранты печатают на бумажке, сидят и подчеркивают фломастером, я говорю: «Что ж ты делаешь? Давай я тебе куплю Айпед». Он говорит: «Нет, я люблю бумажку. Она пахнет как-то…». На мой взгляд, это неправильно.

Другой вопрос, что есть исторические книги, которые уже напечатаны, деревья не надо для этого рубить. Поэтому я сохранил только старые издания, есть XVI и XVII века, например, перевод Пифагора с древнегреческого на латынь, изданный в 1571 году. Но новые я практически не покупаю на бумаге и читаю только электронно. Или слушаю.

У нас дебаты всегда возникали по этому поводу: что слушать мы уже не умеем, что по-другому воспринимаем, если читаем на бумажке. На что я отвечаю так: человек научился читать не так давно, в общем-то. До XIX века или даже до XX большинство населения планеты в принципе было безграмотно и не умело читать. Как биологический вид мы вполне процветали, воспринимая всю информацию исключительно через изображения и слух. И я считаю, что за сто с лишним лет умение читать не сильно отразилось эволюционно на структуре нашего мозга.

Бумажные книги умирают, и не стоит об этом сильно беспокоиться. Понятно, что если вы сейчас начнете слушать аудиокниги и раньше этого никогда не делали, то первые две-три толком не поймете. Будете отвлекаться постоянно. Я сейчас слушаю 50–60 книг в год примерно. И совершенно нормально могу быть многозадачен. То есть я веду машину — я слушаю, я лечу в самолете — я слушаю, я покупаю картошку в магазине — я слушаю. Интереснее всего, когда книгу читает сам автор или звезда-чтец. У них тоже есть рейтинг. Возникла уже целая новая актерская специальность — voice actor/actress. Это, в принципе, отражает тот факт, что наш мозг никуда не ушел от такого восприятия информации.

Одно исключение, я могу сказать. Недавно прочитал — похвастаюсь — «Войну и мир» опять. Когда вы читали «Войну и мир»?

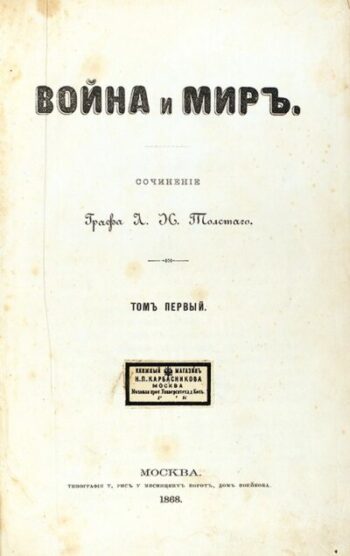

Л.Н. Толстой «Война и мир. Том первый». Типография Т. Рис у Мясницких ворот, 1868 год. Источник: anticvarium.ru

— В 10-м классе.

— Вот и я тоже. Сейчас правда не прочитал, а прослушал 73 часа. Потом один знакомый онколог мне сказал: «А знаешь, то, что ты слушал, было отредактировано Надеждой Константиновной Крупской. Оказывается, все, что преподавали всю нашу жизнь, — это Крупская отредактировала. Это не только Лев Толстой. Поэтому почитай-ка ты дореволюционное издание. У меня есть». Вот это как раз тот случай, когда без бумажной книги не обойтись.

— Какие книги нужно прочитать человеку, чтобы что-то осознать, понять себя в этом мире, в принципе для развития?

— Это зависит от возраста, уровня развития и прочее. Но «Войну и мир» надо читать. Каждые 20 лет, я бы даже сказал. «Опыты» Мишеля де Монтеня нужно обязательно прочитать. Я очень люблю его. Он был большим философом и политиком и многое понял в своей жизни. Его советы сохраняют свою правдивость и актуальность для нас сейчас. Из последних вышедших книг очень рекомендую «The Breakthrough» Чарльза Грэбера — про иммунотерапию.

— Небольшой блиц-опрос. Чем в последний раз вас удивили люди?

— У меня примерно 40–50 поездок в год, то есть практически каждую неделю я куда-нибудь уезжаю. И люди постоянно меня удивляют тем, что где бы вы ни были, они все, в общем, похожи друг на друга. Я говорю про свою среду ученых. Мы думаем примерно об одном и том же.

— Какая у вас мечта?

— Я хочу создать новый институт — Институт интерфейса между сердцем и искусственным интеллектом, Heart AI Interface Institute. Вот это моя мечта на следующие 5 лет.

— Что вас может вывести из себя?

— Единственное, что меня выводит из себя, когда в погоне за успехом, грантами, публикациями и так далее люди просто теряют стыд и начинают публиковать всякую глупость. Несколько лет назад одна группа из Гарварда опубликовала статью в очень большом журнале в нашей области, Circulation. Они утверждали, что сердце человека обновляется со скоростью 20% клеток в год, а это является полной глупостью. Сердце не обновляется так быстро, если вообще обновляется. В статье откровенно была подделка данных. Более того, я эту статью тут же дал своим студентам и сказал: «Найдите пять ошибок». И они все сразу быстренько нашли. Не нужно быть большим специалистом, чтобы увидеть подделку данных. Тем не менее, она была опубликована в ведущем журнале. Более того, один из соавторов в статье был главным редактором этого журнала. Естественно, чудес не бывает. Через какое-то время не я один заметил подделки. Университет Гарварда отозвал статью, через несколько лет отозвал еще 30 статей этого завлаба. Выгнали его из Гарварда. Очень грустно, что это происходит. Как же можно, когда вы говорите о биологии, онкологии или кардиологии, реально влияете на жизни людей, вот этим заниматься в погоне за какими-то непонятными вещами? Это просто срам.

— Как стать счастливым человеком?

— Нужно быть открытым к неожиданностям, постоянно себя подвергать новым ощущениям, и не только в науке.

— Помимо открытости, чего вы еще пожелаете нынешним физтехам?

— Я уже много лет езжу в Россию читать лекции, и, не в обиду предыдущим физтехам, должен сказать, что раньше народ боялся задавать вопросы на лекциях. Никакого интереса ни к чему не было. Сейчас, в последние год-два, все резко поменялось. Студенты проснулись каким-то образом.

Всегда говорю, не бывает глупых вопросов. Глупый вопрос — это тот, который не задан. Да, конечно, иногда они задают нелепые вопросы, но вы им об этом не говорите. Думаю, главное сейчас для студента — быть интеллектуально смелым по отношению к самому себе, в первую очередь. Если ты чего-то не понял на лекции, зачем ты тогда там сидишь? Уйди и не трать свое время, если тебе это неинтересно. Не бойся, что ты обидишь лектора. Или задай вопрос, проясни непонятное. Твое время — независимо от курса — такое же важное для тебя, как время твоего профессора. И нужно с уважением к своему времени относиться.

С этим всегда на Физтехе были проблемы. Люди боялись быть экстравертами. Сюда ведь в основном интровертов набирают, и я один из них. Хотя есть и исключения. Я поразился, когда один из физтехов приехал ко мне сам в Бордо, просто появился в лаборатории. Спрашиваю: «А как ты приехал?» Он говорит: «На перекладных. Вы мне сказали — приезжай. Я приехал». Потом приехал в Америку точно так же, причем сам где-то визу получил туристическую.

Экстравертность важна. Только так вы чего-нибудь добьетесь.

1