Abstract Earth from space (Elements of this image furnished by NASA)

Физтехи разработали способ стабилизации спутников

Россия расширяет группы спутников дистанционного зондирования Земли. Их работа требует современных автоматических систем для проведения съемки определенных регионов планеты с высоким пространственным разрешением. Сотрудники кафедры аэрофизической механики и управления движением МФТИ разработали способ управления спутниками следующего поколения. Они изучили возможности использования гироскопов с одноподвижным контрольным моментом (CMG) для стабилизации спутников. В работе рассматривается ситуация с неполным вращением CMG, когда гироскопы имеют различный угловой момент. Авторы предложили алгоритмы управления, которые можно применять в этой ситуации для стабилизации спутника. Результаты опубликованы в журнале Control systems of moving objects.

Найдены источники нейтрино

Обсерватория IceCube постоянно собирает информацию о наблюдениях астрофизических нейтрино высоких энергий. Однако источники нейтрино до сих пор неизвестны. Ученые из МФТИ совместно с коллегами из ИЯИ РАН и ФИАН исследовали корреляции зарегистрированных нейтрино и вспышек радиоизлучения в центрах галактик. Оказалось, что эти события очень хорошо совпадают во времени, вероятность случайного совпадения составляет всего 0,2%. Нейтрино высоких энергий, вероятно, образуются в центральных парсекулярных областях галактик, либо в протон-фотонных взаимодействиях на аккреционном диске черной дыры. Результаты опубликованы в журнале The astrophysical journal.

Регистрация нейтрино. Дизайнер — Дарья Сокол, пресс-служба МФТИ

Разработаны новые флуоресцентные наночастицы

Флуорофоры с широким диапазоном возбуждения и возможностью многоцветной флуоресценции необходимы для наблюдения за белками в живых клетках. Ученые МФТИ совместно с коллегами из ФНКЦ физико-химической медицины и Федерального медико-биологического агентства разработали флуоресцентные нанокластеры из золота и кадмия. Размеры полученных структур не превышают 1,6 нм. Они стабилизируются с помощью бычьего сывороточного альбумина (BSA). Среднее число атомов металла на каждую молекулу BSA оказалось равно 15 для BSA-Au; 40 для BSA-Cd; 9 атомов Au и 26 Cd для биметаллических Au-Cd. Нанокластеры продемонстрировали большие спектральные сдвиги — более 130 нм. Для человеческих клеточных линий HEp-2 и L41 нанокластеры как из Au, так и из Cd в комплексе с BSA были менее токсичными по сравнению с популярными красками. Результаты работы опубликованы в журнале Materials and Design.

Ученые из МФТИ нашли оптимальный для пересева возраст стволовых клеток

Индуцированные человеческие плюрипотентные стволовые клетки (ИПСК) стали незаменимой платформой для изучения сердечно-сосудистых заболеваний человека и их лечения. Сотрудники лаборатории биофизики возбудимых систем МФТИ изучили способность ИПСК формировать функциональную ткань, которая может стабильно проводить волну возбуждения. Для этого клетки собирали и высевали в разные дни периода созревания. Проводимость возбуждения в образце изучалась с использованием оптического картирования. Оказалось, что клетки, перенесенные до 20-го дня дифференцировки, были способны организовать функциональную ткань, а более старые клетки — нет. Результаты опубликованы в журнале Scientific Reports.

Окно возможностей. Дизайнер — Дарья Сокол , пресс-служба МФТИ

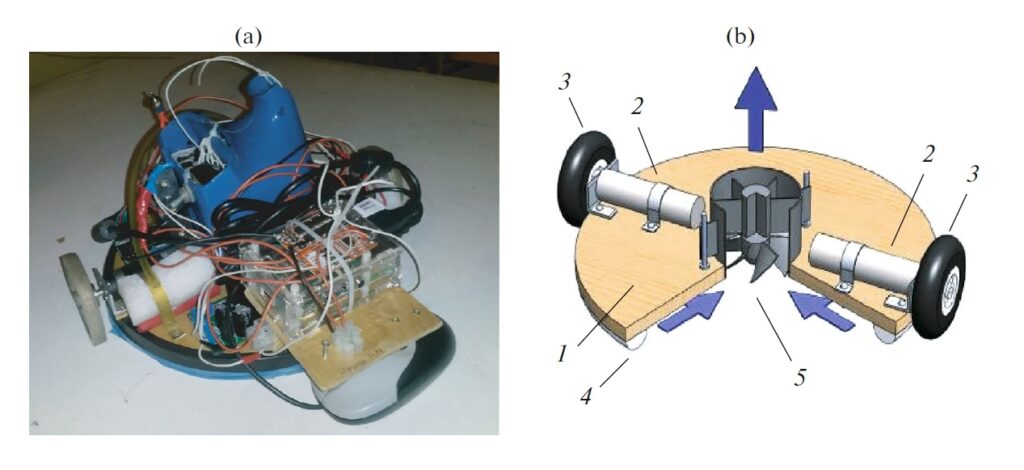

В МФТИ создали ползающего по стенам робота

Сотрудники кафедры теоретической механики разработали систему управления ползающим по стенам роботом. Робот прилипает к поверхности аэродинамически, используя насос. Построена математическая модель робота и исследованы условия его равновесия на произвольно ориентированной плоскости. Для оптимизации энергопотребления предложен алгоритм адаптивного управления аэродинамическим насосом. Результаты проверены экспериментально. Работа опубликована в журнале Robotics.

Изучены особенности в плазме холловского двигателя

Сотрудники МФТИ и Центра Келдыша изучили структуру высокочастотных колебаний в плазме холловского двигателя. Авторы экспериментально исследовали разряд в двух различных режимах: «струи» и «колокола». Исследуемые разряды отличаются геометрической формой плазменного факела и основными интегральными характеристиками двигателя, такими как эффективность анода, движущая сила и удельный импульс. Исследования в основном проводились в диапазоне частот от 5 до 150 МГц. Оказалось, что колебания представляют собой набор гармоник азимутальной волны, которые распространяются в направлении, совпадающем с направлением дрейфа электронов, и подчиняются почти линейному дисперсионному соотношению. Найдена явная корреляция между спектральным составом волн и типом режима разряда. Результаты опубликованы в журнале Plasma thrusters.

Ученые разработали алгоритм персональной параметризации модели сердца

За последние полвека математические модели электрофизиологии сердца прошли долгий путь с точки зрения сложности, точности и области применения. Недавние достижения в области компьютерной электрофизиологии сердца делают возможным применение компьютерных моделей при лечении благодаря персонализации геометрии ткани и ориентации волокон. Сотрудники лаборатории физиологии человека МФТИ совместно с коллегами из Казанского университета и Университета Джорджа Вашингтона разработали новую модификацию алгоритма для определения персонализированных параметров электрофизиологической модели кардиомиоцитов на основе набора экспериментального потенциала действия человека, зарегистрированного при разных значениях сердечного ритма. Чтобы найти решение в стационарном состоянии, оптимизированный алгоритм выполняет одновременный поиск по пространствам параметрических и медленных переменных. Оказалось, что для эффективной сходимости требуется несколько модификаций алгоритма. Для обеспечения высокого качества модели требовалось отношение сигнал/шум свыше 28 дБ в эксперименте. Алгоритм был проверен по данным оптического картирования потенциала действия желудочков человека и профиля экспрессии мРНК донорских сердец. Результаты опубликованы в журнале Plos One.

Ученые исследовали передаточную функцию электрохимического преобразователя

Разработка электрохимических преобразователей параметров движения является быстро развивающейся областью микросистемной технологии и инжиниринга. Линейные и вращательные датчики, основанные на обнаружении электрохимического сигнала, успешно используются в наземных и водных сейсмических системах в качестве регистрирующего устройства как части распределенного сбора данных системы. Сотрудники МФТИ совместно с коллегами из ООО «Сейсмотроника» изучили электрохимическую часть передаточной функции преобразователя с сетчатыми электродами. Авторы смоделировали процессы переноса и показали обработку механического сигнала во времени. Также была непосредственно измерена электрохимическая часть передаточной функции преобразователя. Расчеты показали хорошее согласие с экспериментом. Метод априорной оценки электрохимического КПД элемента независимо от того, в какую гидромеханическую колебательную систему он встроен, чрезвычайно важен для разработки микроэлектронных электрохимических устройств. Результаты опубликованы в журнале Journal of electroanalytical chemistry.

Ваше мнение о дайджесте, а также информацию о своих статьях, выступлениях и проектах для публикации в последующих выпусках можно присылать на почту nebolsina@phystech.edu. Дайджест выходит раз в две недели. Следующий — 8 июня.