Биосовместимые полимеры зарекомендовали себя во многих областях медицины — от современных систем адресной доставки лекарств до хирургических швов и имплантов. Именно поэтому поиск удобных и экологически безопасных методов синтеза этих соединений крайне важен, чтобы сделать их более доступными для дальнейшего применения в фармацевтической и биотехнологической промышленности. Недавно ученые Института синтетических полимерных материалов им. Н. С. Ениколопова РАН и МФТИ предложили новую стратегию синтеза перспективного для медицины сополимера полилизина и полимолочной кислоты. В основе инновационной разработки лежат современные подходы механохимии, вошедшие в десятку «технологических прорывов» по версии IUPAC. Работа опубликована в Journal of Applied Polymer Science.

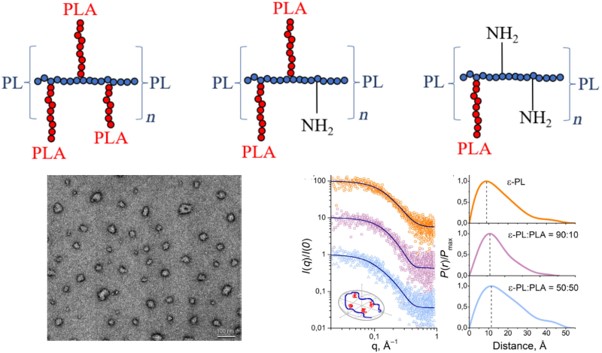

Полученный учеными сополимер представляет собой макромолекулу, в которой гидрофобные участки из поли-L-молочной кислоты перемежаются гидрофильной составляющей на основе ε-полилизина. Оба компонента по отдельности имеют «карт-бланш» для выхода на международный рынок, поскольку получили одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). К примеру, среди множества биосовместимых полимеров именно поли-L-молочная кислота чаще всего используется в современных системах доставки лекарств: она входит в состав 19 зарегистрированных промышленных продуктов медицинского назначения. Однако интеграция поли-L-молочной кислоты и полилизина в составе единой макромолекулы позволяет выйти на еще более высокий уровень дизайна полимерных носителей для систем доставки лекарств. Причиной тому — амфифильная природа сополимера.

Иван Охрименко, заведующий лабораторией старения и возрастных нейродегенеративных заболеваний МФТИ, поясняет: «Сочетание в полимере гидрофильных и гидрофобных участков дает возможность формировать мицеллярные структуры, что является важным преимуществом для их использования в системах инкапсуляции и доставки гидрофобных лекарств».

«Материалы на основе полилизина и полимолочной кислоты отличаются биосовместимостью и не вызывают иммунного ответа, а продукты их разложения нетоксичны. Эти и многие другие особенности обусловливают мощный потенциал этого сополимера для многочисленных медицинских приложений, поэтому именно его мы выбрали для проведения нашего исследования», — рассказывает Полина Хаптаханова, младший научный сотрудник Института синтетических полимерных материалов им. Н. С. Ениколопова РАН.

Рисунок. Структура сополимера ε-полилизина и поли-L-молочной кислоты, морфология мицеллярных структур и оценка их свойств. Источник: Journal of Applied Polymer Science

«В данной работе мы сосредоточили свои усилия на поиске эффективного способа получения этого биосовместимого сополимера. Традиционные подходы зачастую требуют использования токсичных органических растворителей, высокотемпературного режима и значительных временных затрат. Нам удалось избежать этих недостатков благодаря применению современных подходов механохимии», — поясняет Сергей Успенский, старший научный сотрудник Института синтетических полимерных материалов им. Н. С. Ениколопова РАН.

Ученые подобрали условия, при которых импульсное механохимическое воздействие запускало реакцию аминолиза эфирной группы и приводило к образованию искомого сополимера. Благодаря использованию инновационного подхода процесс удалось осуществить при комнатной температуре всего лишь в один этап, что является огромным преимуществом для будущего промышленного масштабирования. К тому же, варьируя массовое соотношение исходных компонентов, специалисты добились очень высокого выхода целевого продукта, который составил 90%.