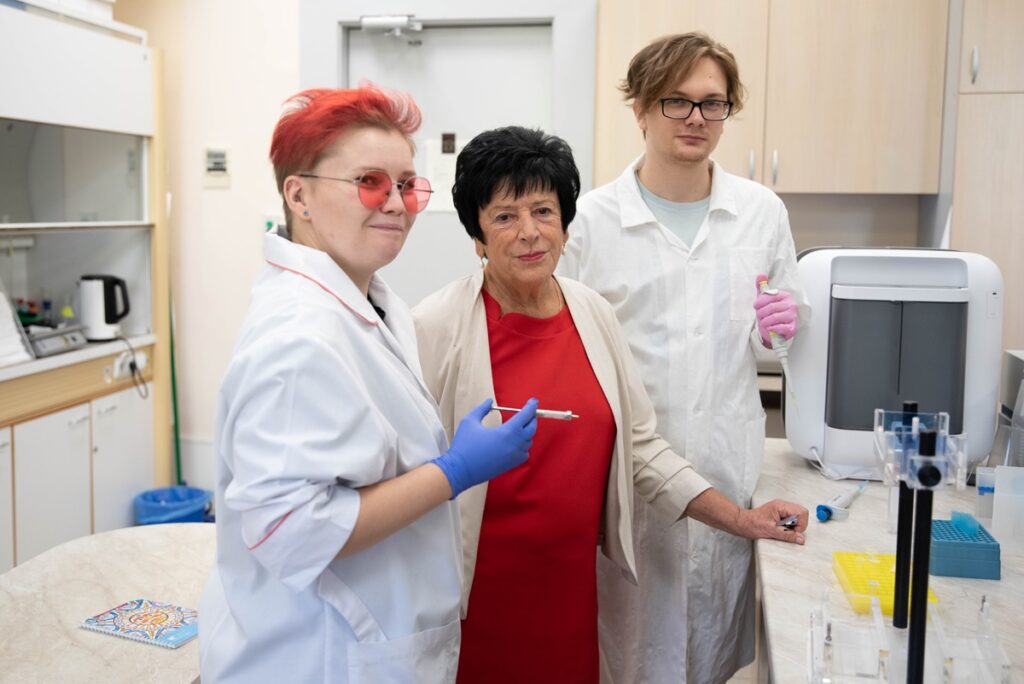

Ольга Ивановна Лаврик — заведующая лабораторией биоорганической химии ферментов Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, академик РАН. Лаборатория Ольги Ивановны занимается исследованием системы починки генов в клетке — процессами репарации ДНК. Ученые хотят досконально понять, как это работает, чтобы на основе знаний создать новые препараты для лечения онкологических и нейродегенеративных заболеваний. Интересные данные и даже подлеченные мыши уже есть, однако в будущее российской науки Ольга Ивановна смотрит с пессимизмом.

Фото Юлия Позднякова

— Ваша лаборатория занимается изучением процессов репарации — тем, как в ДНК устраняются разные повреждения — верно?

— Да, и это очень интересная, замечательная я бы сказала, проблема: понять, почему «починкой» повреждения ДНК занимается тот или иной фермент. Они ведь разные для разных повреждений: как клетка или сам фермент узнает, что он нужен сейчас? Как фермент понимает, когда включаться и начинать чинить повреждение? Как затормозить процесс или наоборот поддать газу?

— То есть нужно изучить каждый такой фермент? Вы этим занимаетесь?

— Нет, не совсем так. Я всегда интересовалась ферментами, которые работают не в одиночку, а в сложном надмолекулярном комплексе, в компании с другими ферментами и белковыми факторами — меня всегда увлекали ферментативные машины. Это гораздо интереснее, чем наблюдать за одним ферментом.

— Какая красивая метафора — ферментативные машины.

— Но они правда работают слаженно, прямо как машины! Произошли какие-то повреждения из-за воздействия внутренних или внешних факторов, например из-за окислительного стресса (присутствия активных форм кислорода в клетке), это сразу узнает определенный белок и отправляется к месту «поломки», чтобы починить. Устранили повреждение. Возникает следующее, например разрыв цепочки ДНК, и в работу включается другой фермент, который умеет это делать. Разные части машины работают как поочередно, так и вместе в организованных белковых комплексах. Мы знаем, какие ферменты что могут починить, но дальше в дело включаются другие белковые факторы, которые регулируют процесс, увеличивая его скорость либо тормозя на отдельных этапах, представляете? Мы это все с восторгом изучаем.

— Вы сказали, что вас всегда привлекали сложные комплексы, всегда — это со школы? Как вы стали ученым?

— Я окончила среднюю школу в Барнауле, в Алтайском крае: там не было возможности стать исследователем, у нас был только политехнический институт, а в Академгородке в то время был организован Новосибирский государственный университет, и у меня не было никаких сомнений, что я должна поступить сюда, чтобы заниматься наукой. Я, вообще говоря, химик по образованию и со школы увлекалась химией.

— Я думала вы биолог, у химии были конкуренты в части ваших интересов?

— Может быть, астрономия, я даже ходила в астрономический кружок, но в астрономии, как мне кажется, нет динамики: смотришь, что-то ищешь с помощью телескопа, регистрируешь. Химия больше подходила мне по темпераменту, и с учительницей химии мне тоже очень повезло. Дополнительно я читала научно-популярные журналы, которые мне мама выписывала: «Химия и жизнь», например. Причем, чем сложнее — тем мне было интереснее. Там были статьи по молекулярной биологии, она уже тогда развивалась, я подумала: как интересно — химия в живой клетке! Я поняла, что там тоже идут химические реакции, в одной из статей я прочла, что реакции ускоряются специальными катализаторами — ферментами, но было неизвестно, как именно все происходит.

— Ого, так получается вы как в школе заинтересовались химическими процессами в клетке, так до сих пор их изучаете!

— Это не просто интерес, я бы сказала, эмоциональный интерес. Чем больше я понимаю то, что исследую, тем больше у меня позитивных эмоций по этому поводу: восхищает и захватывает дух, как там все устроено! В работе ученого вообще главное — интерес. Ты сидишь за компьютером или беседуешь в лаборатории с сотрудниками, а тебе в это время в голову приходит новая идея. Идеи вообще могут приходить в любой момент, и это — большая радость! У меня чаще всего новые идеи появляются, когда я иду домой вечером пешком. Или идея может неожиданно посетить в отпуске. Означает ли это, что ты всегда думаешь о работе? Возможно, но только о тех аспектах, которые занимают тебя эмоционально. Об этом можно думать в любой ситуации, потому что это — интересно. Это не размышления вроде «мне надо писать заявку на грант».

— Вы выучились на химика и пришли работать в биологический институт?

— После окончания университета я сразу поступила в аспирантуру, моим руководителем стал основатель Института биоорганической химии (сейчас — Института химической биологии и фундаментальной медицины) академик Дмитрий Георгиевич Кнорре. Мне вообще очень повезло работать с блестящими учеными, например, моей первой курсовой работой руководил Лев Степанович Сандахчиев, создатель научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Это была очень сильная научная школа, при этом коллектив ко мне очень хорошо относился и стремился помочь, если возникали какие-то сложности. Мое увлечение наукой в таком окружении усилилось, у нас часто случались интересные научные дискуссии, такая атмосфера позволила мне расти как ученому.

— А кроме науки что-то вас увлекало или увлекает?

— Я занимаюсь бальными танцами, очень люблю, но лидер в нашей паре — мой муж. Меня он привлек в танцы еще в 1970-е годы, я обучилась основным движениям из европейской программы бальных танцев, даже тренировалась в легендарном клубе «Спин», которым руководил Геннадий Борисович Мальков. Так получилось, что я то уходила из танцев, то приходила обратно, потому что много работала за рубежом, а Николай Львович постоянно тренировался. Сейчас мы вместе ходим на занятия клуба бальных танцев выпускников НГУ. Я решила, что для меня важнее усовершенствовать то, что я знаю, а не разучивать новые вариации, поэтому мы выбрали такой клуб: там как раз почти нет этого разучивания, поэтому занятие веселое и для всех интересное.

— Ваш муж — тоже ученый?

— Да, он ведущий научный сотрудник в Институте химической кинетики и горения им. В. В. Воеводского.

— Поддерживает вас в работе?

— Безусловно, иначе я ничего не смогла бы такого сделать в жизни — все было при его поддержке и терпении, причем многолетнем. Совместной научной работы у нас не случилось, не смогли как-то с ним организовать, у нас другая общая сфера интересов — культура: в театр ходим, танцуем. Ну и воспитали дочь — тоже ученого химика, доктора наук, профессора.

— Вернемся к ферментативным машинам? Если не изучать ферменты по-отдельности, то что нужно изучать, чтобы понять, как все работает?

— С отдельных ферментов я начинала, но во мне всегда было стремление к все большей и большей сложности. Мы сначала как исследовали? Выбирали модельную структуру ДНК с уже готовыми повреждениями, затем отдельные ферменты и смотрели постепенно, поэтапно, как повреждения ДНК восстанавливаются. А сейчас меня интересует другая модель, которая ближе к тому, как все на самом деле происходит в клетке. На то, как работают ферменты, влияет их окружение, значит нужно смотреть ДНК не отдельно, а по возможности в структурах клетки. Такая структура — это хроматин в ядре клетки, там кроме ДНК присутствуют еще белки, они называются гистоны. ДНК и гистоны образуют элементарную единицу хроматина — нуклеосому. Именно на уровне нуклеосом мы сейчас изучаем как работают машины репарации.. Мы выяснили, что белки репарации взаимодействуют на уровне этой структуры: они как бы заранее собраны в комплекс, готовый реагировать. Предполагается, что при повреждении ДНК репарационный комплекс белков реорганизуется мгновенно, и к месту повреждения движутся уже те белки, которые могут восстановить именно такое повреждение. Самая интересная фундаментальная задача сейчас — понять, как передается в ядре сигнал о повреждении ДНК и как происходит последующая реорганизация белковых машин, ответственных за репарацию.

Фото Юлия Позднякова

— Что сейчас самое важное выяснили ученые по поводу этого процесса?

— В общем контексте я не упомянула главную молекулу, которая составляет основу регуляторов системы репарации. При повреждении синтезируется специальный сигнальный полимер — отрицательно заряженная довольно длинная молекула поли(ADP-рибоза), или как ее называют — третья нуклеиновая кислота. Этот полимер синтезирует на повреждении ДНК фермент поли(АДФ-рибоза)-полимераза1 (PARP1). Долго считалось: она выполняет только сигнальные функции, а мы вместе с моими сотрудниками выяснили, что PARP1 и поли(ADP-рибоза) еще участвуют в создании специфической немембранной структуры, которая собирает в единую систему поврежденную ДНК и белки репарации. Получается такой комплекс, наподобие компартмента. Это позволяет локально концентрировать белки репарации и повышать эффективность всего процесса. Изучение таких структур сейчас очень перспективное направление, идея охватила весь научный мир. Мы хотим посмотреть этот процесс, но уже в хроматине, в супрамолекулярном комплексе — такую задачу себе ставим с точки зрения фундаментальных исследований. Изучение репарации ДНК идет двумя путями: с одной стороны — на уровне клеток (мы этим тоже занимаемся), с другой — путем реконструкции работы сложных репарационных машин биохимическими методами: здесь эксперименты с поврежденной ДНК и белками проводятся в пробирке, чтобы исследовать детали и этапы процесса. Эти два подхода движутся навстречу друг другу, и когда они воссоединятся, ученые получат возможность описать работу сложных клеточных процессов.

— Они опишут — и что будем с этим делать дальше?

— Понятно, что это нужно человечеству не только из чистого интереса. Узнаем — сможем воздействовать на эффективность машины репарации: стимулировать или тормозить ее на уровне клеток и организмов. Начнем с положительного воздействия. Механизм репарации изучается не только у человека, но и у млекопитающих: среди них есть те, которые долго живут, а значит репарация работает у них более эффективно.

— Например, голый землекоп?

— Он самый известный «долгожитель», однако есть целый спектр таких млекопитающих, которых мы собираемся все пристальнее изучать, благо у нас рядом есть Институт молекулярной и клеточной биологии СО РАН, лаборатория Александра Сергеевича Графодатского, который обладает прекрасной коллекций клеток различных долгоживущих существ. Мы опубликовали уже несколько работ, как раз в том числе и на клетках голого землекопа и смогли посмотреть репарацию на уровне систем, полученных из клеточных экстрактов. Кстати, действительно они работают более эффективно у долгожителей. Сейчас нам интересно посмотреть то же самое на уровне клеток, не разрушая их. Молекулярные инструменты, чтобы осуществить задуманное, мы создали.

— То есть прямо в живой клетке можно посмотреть, как чинится ДНК?

— Можно, и мы сейчас очень горим такой работой. Кроме понимания того, как работает сама система репарации, мы еще и придумываем методы: как к ней подобраться, как отследить то, что происходит в клетке? Возвращаясь к вашему важному вопросу, зачем это нужно, скажу так: репарация — одна из систем, обеспечивающих долголетие. Вот голый землекоп живет 30 лет, а мышь — два-три, за счет чего? Нам уже точно известно, что система репарации играет важную роль в долголетии, но как именно? Какие факторы главные? Узнаем — сможем сделать диагностику долголетия: уже у человека смотреть, хорошо или плохо работают его системы репарации, давать какие-то рекомендации, как ее улучшить в зависимости от возраста. Я вас огорчу, наверное: с возрастом репарация работает все хуже, но все-таки, если можно будет регулировать некоторые ключевые факторы, качество жизни человека изменится. Отдельный важный момент связан с нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезни Альцгеймера, Паркинсона и других. Сейчас уже известно, что регуляторы систем репарации, такие как наш любимый PARP1, играют важную, если не центральную роль в регуляции их прогресса. Хочется разобраться, как работает система репарации на уровне целого организма, даже не клеток, чтобы можно было сделать тесты, предсказывающие нейроденеративные болезни, замедлять их по возможности, чтобы человек как можно дольше не попадал в зависимость от таких тяжелых состояний, которые совсем не украшают старость.

— А в чем именно может пригодится торможение репарации?

— Онкозаболевания — бич современных людей. Воздействие химиотерапии и радиотерапии направлено на разрушение структуры ДНК, чтобы раковая клетка умерла, а система репарации не дает это сделать, яростно сопротивляется: «Не трогайте нашу ДНК!» Причем даже, если какой-то основной путь забарахлит, в этой машине все так устроено, что есть дополнительные инструменты — и ДНК будет исправлена. Для уничтожения опухолевых клеток это, конечно, плохо, поэтому в них было бы здорово ингибировать репарацию, чтобы ускорить их гибель. Например, поли(АДФ-рибоза)-полимераза1 (PARP1), про которую я говорила, сейчас рассматривается в качестве одной из самых перспективных мишеней для онкотерапии. Однако ученые ищут и другие потенциальные мишени — белки, отвечающие за отдельные механизмы «починки» ДНК. Кстати, ингибиторы некоторых ферментов репарации в нашей лаборатории вместе с коллегами из Новосибирского института органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН под руководством Наримана Фаридовича Салахутдинова уже созданы и находятся практически в доклинических испытаниях. В основном они сделаны синтетическим путем с использованием в качестве предшественников биологически активных природных соединений. Они могут использоваться вместе с химио- и радиотерапией и усиливать эффективность лечения какого-то определенного типа рака. Очень бы хотелось получить достаточное финансирование для дальнейших, уже сертифицированных доклинических и клинических исследований, но здесь одно расстройство!

— Почему?

— Мы хотим, чтобы компании, которые работают в России, все-таки взяли те потенциальные препараты, которые мы сделали для ингибирования репарации и лечения онкозаболеваний, но эта задача оказалась такой трудной! Все говорят о том, что нужно разрабатывать лекарства, а когда доходит до дела, оказывается нужно такое финансирование, что ни один институт не сможет его потянуть. Этим могут заниматься только фармацевтические компании, а они не хотят, поскольку сложно предсказать успешность развития бизнес-проекта. Мы прошли столько этапов: отобрали перспективные соединения-лидеры на уровне клеток, проверили на мышах, а потом… это никто не берет! Компания хочет получить готовый для внедрения продукт, который можно продавать и зарабатывать деньги, а вся предварительная работа должна быть проделана в институте. Но чтобы проводить клинические испытания, нужен аккредитованный для этого госпиталь, а у нас его просто нет. В США, во Франции, в Германии существуют специальные центры, где такие испытания проводятся, у нас я могу назвать только онкоцентр им. Н. Н. Блохина. Они, конечно, работают в этом направлении, у них много возможностей, потому что они — медицинское учреждение. Сейчас объявлена программа долголетия («Активное долголетие» — федеральная программа, запущенная в России в 2019 году. — ред.). Казалось бы, это наша тема, мы хотели участвовать, попробовать получить финансирование, но посмотрели формы заявок, которые нужно будет готовить, а там — койко-место. Нет у нас койко-мест, мы исследовательский институт. Получается замкнутый круг: мы делаем препарат до определенного этапа, а потом некому это подхватить. В Советском Союзе внедрением занимались специальные институты, и таких аналогичных структур сейчас остро не хватает. Компании, которые реально берутся за внедрение новых препаратов, можно пересчитать по пальцам одной руки, и пробиться туда очень сложно.

— Как вы думаете, в ближайшем будущем что-то изменится?

— Меня очень беспокоит еще одна совершенно явная современная тенденция, связанная со сложностями внедрения разработок. Сейчас как бы преимущественно финансируются прикладные исследования: посмотрите, например, на программу совместных грантов РНФ и Новосибирской области — сплошное народное хозяйство. Но из того, о чем я ранее сказала, следует, что на самом деле мало что будет реально внедрено.

— То есть финансируются прикладные исследования, но потом никто не внедряет эти результаты? Это — проблема?

— Проблема — сокращение расходов на поисковые фундаментальные исследования. Я исхожу из своего огромного исследовательского опыта: чтобы найти мишени для потенциальных препаратов, мы и другие ученые опираемся на базу фундаментальных исследований. Если у нас не будет поисковых работ, то мы вынуждены будем брать за основу разработки либо Запада, либо Китая — я обратила внимание, что там поддержка фундаментальной науки усиливается в тех областях, в которых мы работаем. Они вкладывают огромные деньги в развитие фундаментальных исследований систем репарации, которые обеспечивают устойчивость к нейродегенеративным заболеваниям, которые создают новые лекарства против онкозаболеваний. А у нас наоборот — финансирование даже сокращают. В институте сильная фундаментальная школа в области исследования репарации ДНК, но без финансирования, не покупая реактивов, мы не сможем делать эксперименты и, следовательно, нам нечего будет будет публиковать в научных журналах. Таким образом, сможем только подглядывать, что делают другие, и пытаться что-то конструировать на основе зарубежных разработок. Кроме того, от грантов зависит и заработная плата. Это значит, что молодые исследователи уйдут. Так у нас выветрится вся фундаментальная наука в России, и очень тяжело будет что-то потом восстановить.

— Как в 90-е будет?

— Нам понадобилось очень много времени, чтобы восстановить фундаментальные исследования после этого, и есть вопрос: а смогли ли мы восстановить их до мирового уровня? Ведь мы тогда безнадежно отставали, но ситуация была другой: мы могли работать в ведущих лабораториях по всему миру, использовать полученный там опыт в России, у нас были совместные гранты с зарубежными центрами, которые помогали поддерживать лаборатории здесь, а сейчас ситуация изменилась.

Фото Юлия Позднякова

— Вы сказали, что в 90-е можно было работать с ведущими центрами мира, чем вы занимались в это время?

— Я много работала: сама стояла «у станка», проводила эксперименты собственными руками в США, Франции. В России была особенно тяжелая ситуация с препаратами для исследований, но теоретиками мы никогда не были, нам были очень нужны реактивы, поэтому я приняла решения работать сама в западных лабораториях, привлекать на кратковременную работу своих сотрудников, которые были не готовы уехать насовсем, для выполнения совместных грантов. При этом мы старались выбирать такие направления, которые мы могли развивать действительно как совместные проекты, которые можно было продолжать и в России, например на основе синтеза оригинальных химических соединений, который проводился в нашем институте. Или старались предложить какое-то новое направление для сотрудничества с лабораторией-партнером, где наши наработки и компетенции могли бы играть центральную роль — такой проект был с Францией по исследованию ферментов репарации с помощью фотореакционноспособных меток — целиком наш проект, но выполнить его можно было только в зарубежной лаборатории в то время. В девяностые нужно было просто постоянно совершать подвиг, а для этого необходимо много сил: поработать за границей, написать статью, купить по гранту необходимые реактивы и привезти их сюда в чемодане, здесь провести часть экспериментов. Но университет работал, приходили в лабораторию молодые сотрудники, в конце концов была возможность получать международные гранты.

— Не хотелось насовсем уехать, чтобы не решать все эти проблемы с реактивами и финансированием?

— Я, во-первых, свою работу все-таки связала с нашим институтом, мы многое делали на химической базе института. Во-вторых, со мной продолжали оставаться мои старшие сотрудники, мне сложно было их оставить, хотя предложения были очень лестные и в США в центрах по исследованию системы репарации, и во Франции. Когда в России началось активное развитие фундаментальной науки, я считала, что я победила, правильно поступила, но сейчас это снова открытый вопрос. Я никогда не думала, что наступят снова такие трудные времена. Сложнее даже, чем в 90-е, потому что сейчас нам рассчитывать на какие-то международные гранты не приходится. Финансирование должно быть только российским, а сейчас получать гранты РНФ становится все труднее.

— Может быть, сейчас тоже получится найти какие-то возможности?

— У меня сейчас большая лаборатория. Да, многие, кто остался в 90-е, по-прежнему со мной работают, это ведущие ученые, биохимики экстра-класса, но всем нужна возможность вести исследования, кормить семью. У нас в лаборатории — 26 сотрудников, еще 10 магистров и аспирантов, всего 36 человек получается. В тех условиях, которые складываются, я боюсь, что не удастся сохранить этот коллектив. Нужно всех прокормить, обеспечить работой, притом что приборы и реактивы очень подорожали из-за сложного экспорта, а бюджет Российского научного фонда на фундаментальные исследования уменьшился. Кроме того, финансирование лаборатории было неплохим, люди привыкли жить на определенном уровне и захотят его сохранить, а прежнюю зарплату для этого мы вряд ли сможем им обеспечить. Кто-то, кто работает со мной много лет, конечно, останется, пока им хватит сил, молодые люди, привыкшие к интересной работе и хорошей жизни, скорее всего уйдут в поисках лучших условий. Кроме того, если они поработают в коммерческой структуре, то не факт, что смогут вернуться. Фундаментальная наука — это поиск, творческая деятельность, если человек выпал из процесса, это как выскочил из поезда на полном ходу — уже и не догнать. К тому же, мне кажется, совершать подвиги, как это было в девяностые — для нашего поколения. Я очень переживаю по этому поводу: ведь я столько лет создавала лабораторию, я считала, что я справилась, победила в своей жизни.

— Как можно помочь, как переломить ситуация?

— Я думаю, если Россия хочет сохранить школы и фундаментальные исследования, то нужно принимать какие-то срочные меры. Может быть, участие Академии наук поможет сохранить финансирование фундаментальной науки, может быть, какие-то другие меры — иначе потом вновь потребуются годы на возрождение, как уже было после 90-х.

Опубликовано при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий» № 075-15-2024-571, а также всемерной поддержке Физтех-союза.