О том, почему квантовый компьютер до сих пор не заработал, что такое фонон, как звучит квантовая система и о том, как землетрясение в Японии объединило русских ученых, мы поговорили с профессором Сколтеха, заведующим лабораторией искусственных квантовых систем МФТИ Олегом Владимировичем Астафьевым.

Фото Анастасия Каплина

— Как вам кажется, какие области физики сегодня меняют наше представление о мире столь же принципиально, как, предположим, в ХХ веке изменила ядерная физика?

— Вопрос хороший! Сегодня я не вижу открытий, меняющих представление о мире. В начале XX века, например, появилась квантовая механика, которая перевернула фундамент физики. Мне кажется, что сейчас этого нет. Я бы сказал, что сегодня — век технологий. То есть все, что было открыто раньше, теперь используют и доводят до совершенства. Например, в девяностых годах был бум высокотемпературной сверхпроводимости, а сейчас начали делать провода и различные устройства на них. То же самое относится к квантовым технологиям: где-то лет 20–30 тому назад научились манипулировать одиночными квантами, а сейчас на основе этого уже разрабатывают приборы — квантовые компьютеры, сенсоры, метрологические устройства. Возможно, что-то прорывное сейчас происходит в космологии, где занимаются темной материей и темной энергией.

— Год назад вы создали первый в России 12-кубитный сверхпроводниковый квантовый процессор. Что важного произошло за этот год?

— Мы сделали 12-кубитный процессор и показали его работу. Самое главное было продемонстрировать работу алгоритмов машинного обучения. Например, мы «научили» наш процессор распознавать изображения рукописных цифр от нуля до девяти на стандартной базе данных.

— Почему была выбрана такая задача?

— Это одна из понятных задач машинного обучения. Мы придумали алгоритм, придумали, как программировать, как распознавать эти цифры. Другая мотивация заключалась в том, чтобы сделать не что-то бессмысленное и оторванное от жизни, а нечто реальное.

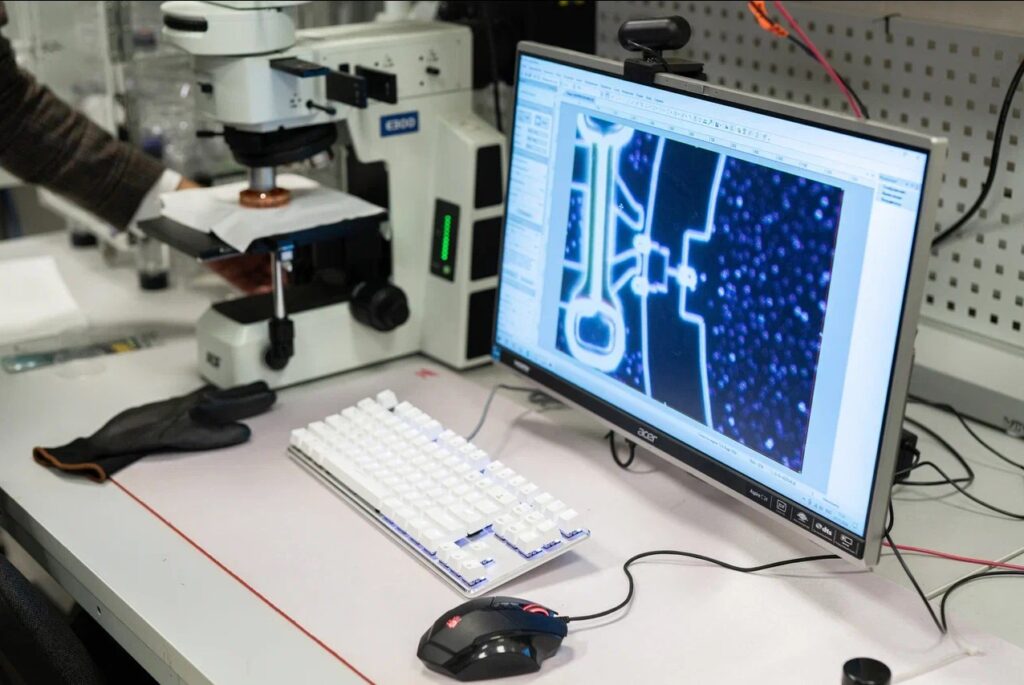

— Когда мы говорим «квантовый компьютер», то обычный человек довольно слабо себе представляет, что речь идет о тончайших микросхемах, которые размещены внутри криостата при температуре, близкой к абсолютному нулю. Можете ли вы рассказать, как квантовые системы собираются? Какие этапы работы для этого нужны?

— Прежде всего скажу, что в МФТИ есть полный набор всего необходимого для того, чтобы вести полный цикл работ со сверхпроводниковыми квантовыми системами и не только с квантовыми битами — кубитами. Мы можем изготавливать такие системы, и, загрузив их в криостат, измерять, демонстрировать их работу и изучать различные физические эффекты. Если же говорить о самом цикле работ, то все начинается с того, что мы должны написать квантово-механическую модель. Чистая квантовая система описывается гамильтонианом. После этого гамильтониан, который написан на бумажке, нужно отобразить на «железо», то есть нарисовать и изготовить электрическую схему, которая описывается этим гамильтонианом. Готовятся чертежи для нанотехнологических процессов. Элементы цепи должны соответствовать и выполнять функции квантовых систем. И уже после того, как будут нарисованы чертежи разных слоев, мы идем в «чистую зону» и методами нанотехнологий изготавливаем чипы.

— Сколько это занимает времени?

— Для опытных специалистов подготовка чертежей и отладка занимает пару месяцев интенсивной работы. Одна попытка изготовления занимает где-то десять дней, если все идет гладко, что случается нечасто. После этого мы загружаем систему в рефрижератор, охлаждаем и проверяем, работает схема или нет. Но с одной попытки почти никогда ничего не работает или работает не так, как планировалось. Зачастую какие-то элементы нужно отлаживать по многу раз, так как технология очень и очень непростая.

Фото Анастасия Каплина

— В чем основная сложность при наращивании числа кубитов?

— Когда у вас много элементов, ваша квантовая система сложная, а сами квантовые состояния очень хрупкие. Их легко разрушить любыми шумами, наводками и другими помехами. Некоторые из шумов принципиально неустранимы. И поэтому система должна находиться в как можно более спокойном окружении. А когда вы наращиваете количество элементов, то и количество источников шума увеличивается. И вам необходимо что-то предпринять, чтобы это исправить: или пересчитывать схему, или придумывать новые решения, чтобы эта штука работала. Чем больше кубитов, тем сложнее — это раз. Во-вторых, большим количеством кубитов непросто управлять. Для этого нужна очень сложная электроника, сложное программирование. И когда вы управляете одним кубитом, другие не должны это чувствовать. Вот это все надо учитывать.

— Увеличение количества кубитов в квантовом компьютере сложный путь?

— Нужно понять, что на самом деле число кубитов само по себе не самое главное, как кажется многим. Важно, работает эта система правильно или нет. Потому что дополнительная интеграция сразу повышает ненадежность всей системы. Эти элементы не получаются сразу все. В больших процессорах все то же самое, внутри системы с множеством кубитов есть так называемые дырки, то есть неработающие элементы. Наращивая интеграцию, мы, соответственно, повышаем вероятность того, что система не будет работать из-за каких-то элементов.

— То есть когда Google проводит презентацию собранных вместе 72 кубитов, это не столь важно?

— Знаете, это все очень неоднозначно. Можно сделать хоть тысячу кубитов, но компьютер не будет работать как одно устройство, вы на нем ничего не сможете посчитать. Поэтому интеграция сама по себе говорит не все. Важно учитывать, например, такой параметр, как «квантовая глубина». Он учитывает не только количество кубитов, но и то, как долго они могут работать и сколько операций могут сделать, пока не разрушатся квантовые состояния.

— Можно ли назвать двух-трех признанных мировых лидеров в этом направлении — научные центры, например? Потому что на слуху как раз в основном Google.

— Они целенаправленно делают процессоры, увеличивают число кубитов и активно это рекламируют. С ними непосредственно конкурирует IBM. Но если говорить о лидерах, я бы остановился на университетах, это то, что мне ближе. Это Делфтский технический университет (Нидерланды), потом Швейцарская высшая техническая школа Цюриха, Технический университет Чалмерса в Гётеборге (Швеция), который работал в этой области с самого начала, в Америке это Йель, китайские университеты: Шанхайский университет и Научно-технический университет Китая (Хэфэй).

— Несколько лет назад вокруг квантовых компьютеров был большой шум. Кажется, что сегодня ажиотаж вокруг этой темы немного стих. Как будто сейчас все говорят о нейросетях, о генеративном искусственном интеллекте…

— Искусственный интеллект сегодня перетянул одеяло на себя, потому что эта штука действительно работает.

— Да, он даже может составить вопросы к интервью профессору МФТИ про квантовые компьютеры! Правда, не очень уместные пока.

— Он очень быстро меняется. Буквально десять лет назад, если хотелось посмеяться, можно было перевести фразу на английский, а потом обратно на русский автоматическими переводчиками, и получалось смешно. А потом, как по щелчку, произошел скачок, и теперь они переводят лучше нас, и я иногда даже загоняю фразу в искусственный интеллект, чтобы он ее поправил, и зачастую он формулирует мысль лучше. Поэтому, конечно, ИИ захватил информационное пространство. От квантовых компьютеров ожидали быстрого результата, но этого не случилось, да специалисты и не ожидали. Однако сейчас в мире много стартапов в области квантовых компьютеров. Так что в целом количество денег, вливаемых в эту область, растет. Я надеюсь, что и в России в ближайшее время будут активнее привлекаться деньги частных инвесторов.

—Так они же еще не работают?

— Да, и это основная сложность для инвестиций. Но инвестировать обязательно нужно, потому что иначе потом будет поздно догонять остальной мир.

— А есть ли какое-то понимание, когда квантовый компьютер заработает?

— В том виде, в каком его планировали изначально, в ближайшее время не заработает. Но, может быть, что-то выстрелит неожиданно. Например, его начнут применять для машинного обучения. Сейчас наше квантовое машинное обучение не имеет и пока не может иметь преимущества над классическим. Мы не конкурируем по быстродействию отдельных элементов, по количеству логических элементов, но у нас потенциально есть другое преимущество. У нас есть, так называемое, большое гильбертово пространство, и какие-то алгоритмы могут оказаться эффективными именно на квантовых процессорах. Никто этого не знает, но можно надеяться на прорыв.

Фото Анастасия Каплина

— Тогда давайте перейдем к фундаментальным вещам. Мне очень нравится все, что вы рассказываете про акустику, поскольку кажется, что это нечто новое.

— Да, на самом деле квантовые компьютеры на слуху, но само наше направление, в частности сверхпроводниковые квантовые технологии, это далеко не квантовые компьютеры и не только они. Нам интересна так называемая квантовая оптика на искусственных квантовых системах, а именно сверхпроводниковых. Наши квантовые системы имеют набор энергетических уровней, и они ведут себя точно так же, как естественные атомы. Существенное отличие от естественных атомов в том, что наши системы относительно большие, и они работают в СВЧ-диапазоне, то есть характерные частоты переходов для них — гигагерцы. В оптике это видимый свет и частоты порядка тысяч терагерц. А поскольку у нас есть такой искусственный «атом», который можно спроектировать и сделать, и потом им управлять точно так же, как обычным атомом, то можно открыть учебник по квантовой оптике и воспроизводить квантовую оптику на искусственных квантовых системах. И все было бы не так интересно, но наши системы обладают одним замечательным свойством — легко достижимой физически сильной связью к другим элементам.

— Почему это важно?

— Это означает вот что: константа взаимодействия (выраженная в частотах) между нашей искусственной квантовой системой и любыми другими элементами, намного больше, чем скорость распада (диссипации) в нашей системе. В оптике теоретически этого тоже можно добиться, и практически к этому приближаются, но это очень сложно. Грубо говоря, мы можем взять всего один атом и легко связать с резонатором. И, как я уже говорил, можно делать классические эксперименты из учебника по квантовой оптике, но уже на новом уровне с физически сильной связью к одиночной квантовой системе. У меня есть ряд работ по реализации фундаментальных эффектов квантовой оптики на одиночных квантовых системах. Лазерный эффект, например, электромагнитно-индуцированная прозрачность, предельно простой квантовый усилитель — всё на одной квантовой системе, на одном искусственном атоме. Сейчас мы работаем над так называемым квантовым волновым смешением. Казалось бы, квантовая оптика давно существует, но, тем не менее, этот эффект до нас еще никто не наблюдал.

— То есть вы экспериментально подтверждаете теорию?

— Сейчас это практика, и у нас есть ряд работ. Существует эффект четырехволнового смешения в оптике на нелинейных объектах. Если вместо нелинейного объекта взять один квантовый объект, то там проявляется очень много новой интересной физики. Наша группа сейчас фактически единственная в мире это делает. Мы сотрудничаем со Всероссийским НИИ автоматики имени Н. Л. Духова, их теоретики нам активно помогают, и мы вместе двигаем это направление.

Другой пример — вы правильно коснулись — связан с квантовой акустикой. Опять же, наш искусственный атом можно взять и привязать к другим степеням свободы — не к электромагнитным полям, а к акустическим. То есть мы можем взять пьезокристалл вместо подложки кремния, поместить на него наш искусственный атом, и его можно связать с фононами (не с фотонами!) — со звуком. И демонстрировать квантовую оптику, но уже в звуке.

— Он будет звучать?

— Да! Только мы этого не услышим, потому что частота высокая, за пределами нашего слуха — далекий ультразвук. Но, тем не менее, это звук и его можно померить.

— Как давно начались работы в этом направлении? Можно сказать, что это сегодня край фундаментальной науки?

— Идея появилась довольно давно. Первые реализации были около десяти лет назад. Наша группа сделала очень важный вклад в это направление. Чтобы пояснить, скажу, одна из элементарных систем в квантовой оптике — это атом, связанный с резонатором. У нас резонатором обычно выступает просто отрезок копланарной линии пропускания. Когда связали искусственный атом сверхпроводниковой квантовой системы с резонатором, это была довольно большая и значимая работа. Это произошло лет 20 назад и тогда это был большой шаг вперед. А мы сделали аналогичную систему: связали наш искусственный атом с акустическим резонатором. И были в этом первыми. За первенство боролись несколько групп, но в результате победили мы. Сложность была именно в технологии.

— А почему боролись? Почему эта тема стала такой важной?

— Это был важный шаг, потому что, опять же, это фундаментальная система, на основе которой можно реализовывать различные физические эффекты и, возможно, разрабатывать новые устройства. Это фундаментальная квантово-механическая система. Мы, в частности, недавно сделали, но пока еще не опубликовали еще одну интересную работу: в принципе, имея искусственный атом, связанный с акустическим резонатором, мы можем сконструировать акустический лазер. То есть лазер — это, в сущности, сокращенное от английского light amplification by stimulated emission of radiation. Только здесь light нужно заменить на sound, и будет не laser, a saser, по-русски — не лазер, а сазер. И он будет не светить, а звучать. И лазерное излучение будет выражаться в излучении акустических волн. Это само по себе интересно. Казалось бы, это система очень похожая, но просто если вдуматься, что это все не свет, а звук, теперь, он звучит, это буквально музыка.

Имея искусственный атом, связанный с акустическим резонатором, мы можем сделать акустический лазер. И будет он не laser, a saser!

— Это очень интересно! Как вы выбираете идею, которую будете реализовывать? В отличие от прикладной области, в фундаментальной выбор, как мне кажется, никогда не очевиден.

— Выбираешь то, что тебе просто интересно, а также может быть полезным. В свое время, когда я работал еще в Японии, у меня было много идей. Приходилось все реализовывать в одиночку, и у меня всегда была мечта, что идеи будут реализовываться в лаборатории. Строго говоря, я в свое время ушел со своей позиции в Японии, потому что там есть некий предел роста для иностранцев. До какого-то уровня, конечно, доходишь, но построить свою лабораторию там очень тяжело.

Фото Анастасия Каплина

— А в Англии?

— В Японии в исследовательской лаборатории NEC у меня была позиция наподобие ведущего или главного научного сотрудника — Principal Researcher. В Англии предложили профессорскую позицию, и я думал, что теперь смогу реализовывать свои идеи. Это получилось, но не совсем, хотя группа сложилась из очень хороших сильных ученых, и мы делали хорошие работы, например, по фундаментальному эффекту, важному для метрологии, которую недавно опубликовали в Nature. Но, тем не менее, собрать настоящую сильную лабораторию из перспективной молодежи оказалось возможно только в России.

— Кто сейчас с вами работает? Что это за ребята?

— Команда состоит из студентов и сотрудников Сколтеха и МФТИ. У нас есть совместная программа Физтеха со Сколтехом, которую возглавляет профессор Валерий Рязанов. На программу приходят студенты и знакомятся с нашей областью науки. Им даются базовые знания, они приходят в лабораторию, еще будучи бакалаврами и иногда со второго курса начинают уже что-то делать своими руками. То есть, когда получают диплом, они много чего умеют.

— Что сегодня молодому человеку нужно знать, чтобы заниматься квантовыми технологиями у вас в лаборатории?

— Это должны быть и отличные инженеры, и технологи, нужно на профессиональном уровне знать низкотемпературную и высокочастотную технику, нужно программировать на профессиональном уровне. Ну и «вишенка на торте» — конечно, надо очень глубоко знать квантовую механику. И одно из немногих мест в мире, где такие люди есть, это как раз Физтех. Сюда набирают лучших.

— А сколько в выпуске таких специалистов?

— По разному, дело в том, что Физтех поставляет специалистов не только к нам в лабораторию. Уходят и в МИСиС, и в РКЦ, и в другие места. Но конкретно к нам приходит по нескольку человек в год.

— Этого достаточно?

— Мы сейчас ограничены не людьми, мы ограничены оборудованием. У нас экспериментальная лаборатория, но криогенная установка всего одна. Нам же нужно три или даже больше. Тогда будет работать намного легче.

— Их у нас делают?

— У нас — нет. Пытаются разрабатывать, но пока еще далеко до этого. Они санкционные, но уже есть в Китае. А Китай в смысле квантовых технологий находится тоже под санкциями, не меньше, чем мы, если даже не больше. С другой стороны, у них много денег и много народу, поэтому импортозамещают они намного быстрее нас. И сейчас уже сами производят рефрижераторы, которые Европа несколько лет назад перестала нам и им продавать.

— Я понимаю, что ваш путь в эту область науки колоссально отличается от современных студентов. С чего он у вас начался? Чем вы хотели заниматься?

— Я со школы хотел заниматься наукой, и, в принципе, мой путь не очень отличался от того, что проходят сейчас. Сейчас тоже можно пойти в какой-нибудь базовый академический институт, сделать там диплом, потом устроиться туда работать. Но базовая ставка, естественно, будет небольшая. В свое время я прошел почти такой путь и оказался в Институте общей физики Академии наук. Сейчас это Институт общей физики А. М. Прохорова РАН.

— А как вы выбрали само направление?

— Я особо не выбирал, пошел туда, куда предложили, и так получилось, что это была оптика, которая мне нравилась. Так что сейчас интересным образом все вернулось на круги своя: мы занимаемся квантовой оптикой, но в СВЧ-диапазоне, на искусственных атомах. И тот опыт каким-то образом мне сейчас помогает.

— Когда вы учились, это было модной темой? Что считалось престижным?

—Тогда престижной была физика высоких энергий. Я провел три-четыре года в ФИАНе и в Протвино, а потом пришел (можно сказать вернулся) в ИОФАН. ИОФАН и ФИАН тогда были почти одним институтом.

— И почему вернулись?

— Во-первых, сменил место жительства — женился. Во-вторых, физика высоких энергий — это командная работа, как и любая «индустриальная» физика (физика больших коллективов) вообще. А мне всегда нравилось делать что-то самому, ощущать, что результат полностью зависит от тебя. Поэтому я выбрал направление, где тогда можно было самому планировать и делать эксперименты, самому ставить задачи и реализовывать их.

Фото Анастасия Каплина

— А вы могли бы заниматься вообще не физикой, а чем-то еще?

— Может быть, разве что программированием, но все же думаю, что нет. Система в советское время была так выстроена, что если ты побеждал на школьных олимпиадах, а я в своем родном Норильске побеждал и по физике, и по математике, то путь был определен прямо в физику. Единственное, что я выбирал, это между Новосибирском (физфаком Новосибирского университета) и Москвой (МФТИ). Но так получилось, что из Норильска в Новосибирск не было прямых авиарейсов, и нужно было лететь с пересадкой в Красноярске. А в Москву летали самолеты прямыми рейсами. Так я оказался на Физтехе (МФТИ).

— То есть вы были так хорошо подготовлены, что у вас не было проблем с поступлением в столь престижный институт?

— Тогда поступление было серьезной процедурой и ничего не было гарантировано. Более того, я поступал в год Олимпиады-80. В Москве тогда было три вуза, где экзамены проходили раньше, чем в другие вузы: МГУ, МИФИ и Физтех. И первым двум сдвинули экзамены из-за Олимпиады, а на Физтехе оставили, поскольку он подмосковный. И туда пошли поступать все, кто собирался на физику в эти три вуза, поэтому в тот год конкурс на ФОПФ (Факультет общей и прикладной физики) был девять человек на место. Но даже если у тебя были все пятерки, и ты проходил по баллам, это не означало, что ты поступишь, нужно было пройти собеседование.

— И о чем вас спрашивали, не помните?

— Помню, мне повезло. Я был радиолюбителем (сейчас, наверное, не понятно, что это такое), ходил в кружок, где мы много паяли, например, радиоприемники. И вот меня спросили, как сделать самый простой радиоприемник, что для меня не представляло вообще никакой сложности, поскольку я переделал их кучу своими руками ради интереса и экспериментировал с ними в свое удовольствие.

— За свою жизнь вы поработали в самых разных частях мира: в России, на Западе и на Востоке. Можно ли сказать, что, с вашей точки зрения, самое эффективное в смысле организации науки?

— В 1990-х годах на Запад выехало очень много российских ученых, и их практически везде очень хорошо принимали. И там, где они появлялись, был такой известный, как сейчас говорят, мем: «русский семинар». Такого нет нигде в мире, когда люди долго сидят и очень заинтересованно, можно сказать с пристрастием, расспрашивают докладчика о разных деталях представляемой работы.

Там, где появлялись русские ученые на Западе, появился и такой известный мем: «русский семинар»

— При этом со стороны иногда кажется, что они вот-вот поругаются.

— Да-да. Это совершенно не принято во многих других культурах. В частности, ни в Японии, ни в Англии. Кроме того, у академических институтов в советское время была очень хорошая функция: там работало большое количество специалистов по своим тематикам, и можно было всегда, когда у тебя есть какой-то вопрос, найти соответствующего специалиста и поговорить с ним. То есть была очень насыщенная, профессиональная и открытая среда. И это очень важно. Когда я приехал в Японию, просто брал специалиста в определенной области и обсуждал идею. Представляю, что для них, наверное, это был некий шок. Но мне это было необходимо, и для меня было удивительно, когда после своего объяснения ты спрашиваешь что-то у него, а он говорит: «Хорошо, я подумаю» — и уходит! И все на этом заканчивается. Такого открытого общения, как есть у нас, там нет. Поэтому часто получается, что когда в иностранном институте собираются несколько русских ученых, они друг с другом начинают что-то обсуждать, и тем самым продвигают тему.

— А если в целом брать устройство жизни, где вам было проще? Какие-то привычки, может быть?

— В Японии было очень комфортно. И некомфортно в Англии. Мне в целом не понравилась обстановка, жизнь там какая-то очень… провинциальная, что ли, темная. Все работает неважно. Но это лишь мое частное мнение, с которым точно многие не согласятся.

— Странно, кажется, что Япония — это другая планета, и местные жители — инопланетяне.

— Ну и да, и нет. Они по-другому реагируют, да, но при этом всё — от работы до быта — делают очень добросовестно, и поэтому мне в Японии было очень хорошо. К тому же у меня жена и дочки свободно говорят по-японски, и это очень облегчало жизнь. Мне в этом отношении было немного неуютно, может, первые пару лет, но в какой-то момент я понял, что мои проблемы с японским — вовсе не мои, а их. То есть когда необходимо и важно они найдут способ донести, что хотят. И с этого момента все вообще наладилось.

— Вы же в Японии пережили землетрясение, которое повредило Фукусиму?

— Да, в 2011 году. Я тогда был в городе Цукуба, где находится много научных организаций. Очень сильные толчки начались как раз во время научного семинара. Мы, конечно, его прервали и вышли на улицу, как и положено. Очень сильно трясло минут пятнадцать. Никакого страха не было — здание лаборатории очень прочное. В Цукубе разрушений практически не было, все проблемы и жертвы были на побережье из-за цунами, в прибрежных городах, которые были построены там, где селиться было нельзя.

— Паника была какая-то?

— Это интересный момент. Паника была после землетрясения, но было интересно наблюдать, как разные нации по-разному себя вели. Китайцы и европейцы метались и искали способ, как бы оттуда спастись. А российские ученые стали собираться по вечерам, как в старые добрые студенческие годы у кого-нибудь дома, сидели, общались. Все как-то сплотились, никто не бегал и не пытался выбраться. Американцы тоже, кстати, не сильно бегали, из тех, кого я знаю. И у японцев было уважение к тем, кто остался на месте.

— Окончательно в Россию вы вернулись в 2022 году, почему приняли такое решение?

— Российская лаборатория в МФТИ была построена еще в рамках программы «Топ-100». После я стал работать в Сколтехе, и мне стало нужно быть определенное время в России, так что в какой-то момент принял решение перейти в моем Лондонском университете на 50%, и тогда это было воспринято нормально. А где-то в августе 2022 года мне позвонил глава моего физического факультета (Head of Physics Department) и сказал, что они далеки от политики, но, тем не менее, чтобы у университета не возникло проблем, предлагают два варианта: либо возвращаться к ним на 100%, либо на ноль. Я сказал: «Ну тогда ноль, потому что сильная молодая лаборатория у меня в России». Я не мог ее бросить и не хотел. Помню, что когда все началось, и отменили рейсы из Англии, ребята меня спрашивали, вернусь я или нет. Почему-то они подумали, что я могу остаться там. Ну я им сразу сказал: «Конечно, вернусь!»

Фото Анастасия Каплина

— Какие работы вы планируете выполнить? О чем мечтаете?

— Главная задача заключается в том, чтобы у нас оставалась возможность заниматься наукой. Мы надеемся на то, что будет дополнительное оборудование, чтобы расширить экспериментальные возможности нашей лаборатории, и в этом нас очень поддерживает ректор МФТИ. Нам нужны криостаты, нужна электроника.

— Я читала, что ваши исследования могут помочь решить загадку темной материи. Что имеется в виду?

— Как вы знаете, есть предположение, что темная материя хоть и плохо, но все же взаимодействует с нормальным обычным веществом. Одна из теорий гласит, что она взаимодействует с испусканием фотонов в СВЧ-диапазоне. Но для того, чтобы их задетектировать, нужны счетчики СВЧ-фотонов. И у нас есть идея реализации детектора фотонов. К сожалению, пока она не реализована до конца, но, тем не менее, идея вполне себе рабочая. Нам такие детекторы важны для того, чтобы также заниматься квантовой оптикой в СВЧ-диапазоне. Сейчас же мы детектируем электромагнитное поле, но не детектируем энергию напрямую — фотоны. Наша идея заключается в том, что специальная сверхпроводниковая наноструктура может быть определенным образом изготовлена так, что с ее помощью можно детектировать одиночные СВЧ-фотоны. Если такой детектор будет сделан, то он будет востребован не только у нас, но и для детекторов темной материи.

— Как ваша работа повлияла на ваше мировоззрение вообще, насколько вы идеалист или материалист?

— Я бы сказал наоборот: не работа повлияла на мировоззрение, а мировоззрение на работу.

— Как это?

— Я учился и начинал работу в советское время. Тогда наука считалась основой всего остального и была уважаема. Считалось, что наука описывает окружающую действительность. А если смотреть с точки зрения «материалист» или «идеалист», скорее идеалист. Потому что человек разумен, а как разум может возникнуть в неразумной Вселенной? Так что я считаю, что если есть разум во Вселенной, а это экспериментальный факт, то Вселенная разумна. Возможно, Вселенная познает себя через человека. Вопрос веры никак не пересекается с наукой. Проблема возникает, только тогда, когда наука начинает играть на поле религии, и наоборот.

При поддержке гранта Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий» № 075-15-2024-571 и всемерной поддержке Физтех-Союза.