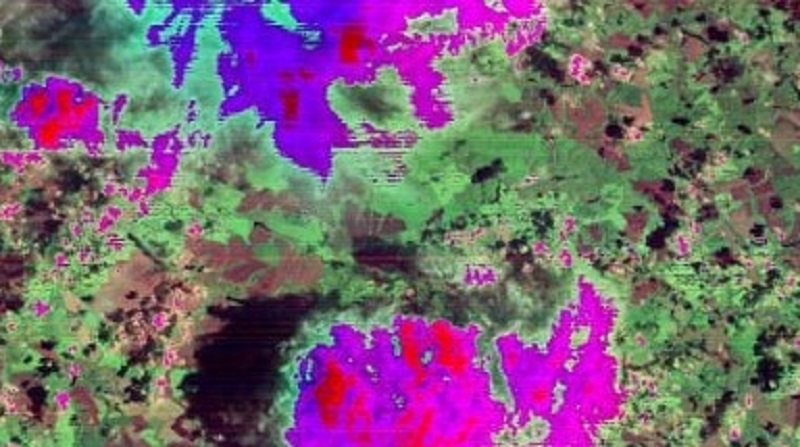

Фрагмент снимка, сделанный гиперспектрометром 30-го июля 2024 года

Дословно с греческого, «космонавтика» — это искусство плавания по миру. Хотя у нас это слово в первую очередь ассоциируется с полётом (потому что с него, как минимум, начинается) и безвоздушным пространством за пределами того, что мы привыкли считать миром. Мы поговорили с Александром Кузьмичевым, ведущим научным сотрудником лаборатории высокоточных систем ориентации МФТИ, о гиперспектрометре, который сейчас стоит на борту МКС, главного «корабля» на орбите Земли — и том, каково это, сотрудничать с космонавтами в рамках твоего научного эксперимента.

— Александр, у вас прямо сейчас висит на борту МКС гиперспектрометр. Насколько я понимаю, вы же в первую очередь за базу отвечаете: всё то, что держит этот спектрометр «в руках» и им крутят, так ведь?

— Ну, давайте от истоков пойдём. На Международной космической станции ведутся разные работы. Это происходит не просто так, что кому-то что-то захотелось, он сделал нечто и попросил космонавтов запустить.

Любая научная разработка вписывается в космический эксперимент. Еще давным-давно, лет 15-20 назад, был предложен космический эксперимент, который называется «Ураган». И у него назначение было такое — осуществлять мониторинг разных чрезвычайных ситуаций и бедствий. Всякие паводки, пожары и прочее. И выяснилось, что прибор, который мог бы одновременно исследовать и идентифицировать и незаконные вырубки (что тоже чрезвычайная ситуация), и разливы нефтепродуктов, и заболевания лесов — он достаточно сложный для разработки. Со стороны поставновщика космического эксперимента, РКК «Энергия», был осуществлен поиск потенциальных конструктивных решений, которые могли бы себе объединить возможность исследования подстилающей поверхности в различных спектральных диапазонах. Идея была, что МКС поработает площадкой для тестирования таких приборов, чтобы обкатать технологию и потом уже их ставить на автоматические космические аппараты. И в перспективе, покрыв этими спутниками всю территорию России, собирать данные в единый ситуационный центр и там уже заниматься постоянным мониторингом.

Примерно в 2016 году МФТИ и «Лептон» вместе подали заявку на включение нашей научной аппаратуры в этот космический эксперимент. И сначала была мысль весь прибор установить вовне, потом размышляли о том, чтобы наоборот, разместить его внутри станции, но в итоге мы решили максимально задействовать в нашем эксперименте космонавтов.

Почему я на этом акцентирую внимание? Я с космонавтами общаться начал в последние 2-3 года, и теперь знаю, что зачастую их возможности и способности используют не полностью, не учитывая, так сказать, фактор «научности» каждого из них. Вот, например, Ивану Вагнеру интересно быть экспериментатором.

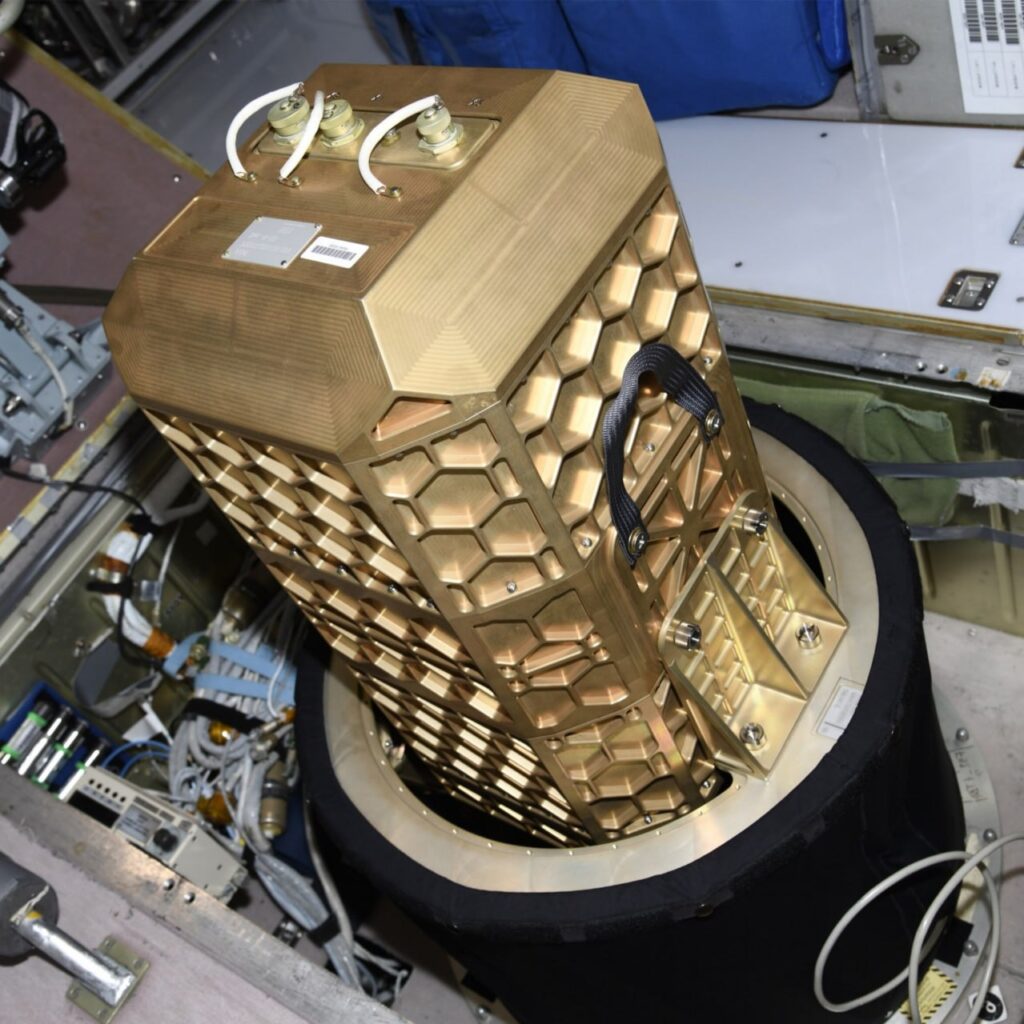

Наш гиперспектрометр состоит из трех частей. Первый кусок — это кронштейн, который крутится в трех плоскостях, на него крепится сам измерительный прибор, а сам он установлен на иллюминатор №9 МКС. Это — исключительно разработка МФТИ. Это так называемый аппаратурный модуль гиперспектрального комплекса.

Второй это, собственно, оптико-электронная аппаратура. Там основную часть работы сделала базовая организация МФТИ — «Лептон». Мы поучаствовали на этапе отладки и в её испытаниях.

А третий блок — это инструмент для работы космонавтов с прибором, программное обеспечение по управлению и кронштейном и гиперспектральным комплексом. Это тоже разработка исключительно МФТИ.

Поэтому несмотря на то, что без «Лептона» мы бы это не сделали, мы на этом проекте получили практически весь опыт главного исполнителя такого эксперимента на МКС.

— То есть на нас не только аппаратная база, но и интерфейс взаимодействия. А девайс-то там в принципе можно любой подставить. То есть, грубо говоря, мы тот же самый кронштейн можем поставить на другой иллюминатор, который смотрит в другую сторону, а не на поверхность Земли, повесить на телескоп и звезды снимать.

— А, в этом смысле да. Всю эту идеологию можно масштабировать и на другие иллюминаторы, конечно.

— Хорошо. Вот вы говорите, что вы были сфокусированы на космонавтах. Это в чем выражается? В том, что вы когда софт писали, как-то с ними активно советовались?

— Тут такая история. Когда мы писали софт, мы, можно сказать, на первом этапе реализовали его со стороны разработчиков прибора. А когда два года назад стали учить космонавтов им пользоваться, пошли вопросы и пожелания. Мол, эта кнопка должна быть больше. Или эй, а почему там спектральная характеристика строится таким образом, а не таким? Или почему, например, я здесь вижу цветной кадр, а он при просмотре изображения он уже черно-белый? Ну, то есть такие пользовательские вещи, которые нам свой софт позволили лучше продумать.

Космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб знакомятся с гиперспектрометром

Также мы выяснили, что не все космонавты и их руководители готовы к каким-то нестандартным действиям. Как правило, руководству больше всего нравится, когда ты нажал две кнопки, какой-то эксперимент там пошёл, а от тебя больше ничего не нужно.

Но есть и те, которым это не нравится. Я вот уже Вагнера вспоминал, и он как раз практически со своей научной задачей пришёл. Он болеет, в хорошем смысле этого слова, проблемой пластикового загрязнения мирового океана, вот этими Большими пластиковыми пятнами, которые есть и в Тихом, и в Индийском океане, и в Северной Атлантике. Он пришел к нам и говорит: «Я разобрался, как ваш прибор работает. А как бы нам так сделать, чтобы поснимать эти пластиковые острова? Я хочу как-то помочь их исследовать и прогнозировать их движение». То есть у него есть не чья-то там, государственная или еще какая-то внешняя, а своя, вполне понятная любому человеку задача. А кто-то да, наоборот, говорит, слушай, убирай ты эти кнопки, оставь только включить, выключить, и расскажи, как вам передать данные, а больше мне ничего не интересно.

— Так, а в итоге вы по какому пути пошли?

— По пути Вагнера, конечно: сейчас космонавт может нацелить прибор, куда он хочет, и над настройками власть имеет. Но давайте я чуть откачусь назад — вообще говоря, полетное задание космонавту составляет РКК «Энергия». Так что мы не имеем права говорить космонавту, чего мы от него хотим. Это всё на личном уровне происходит: вот ты общаешься непосредственно с ним, и если ему интересно, если он говорит, что, мол я очень хочу поработать с этим прибором и мне надо, чтобы было удобно работать — тогда возможны такие истории, когда космонавт сам приходит с инициативой, что, мол, я вот хотел бы что-нибудь поизмерять этим прибором. Вот, с Вагнером у нас такой случай — и у нас были целые периоды, когда съёмки велись несколько раз в неделю.

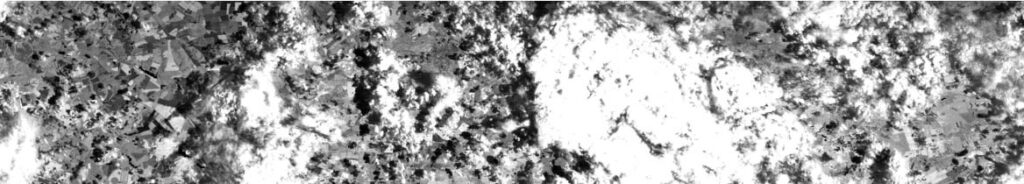

Фрагмент снимка, полученный с трёх каналов ближнего диапазона инфракрасного спектра

Правда, ну, не все работает сразу идеально — наверное, в какой-то степени из-за нашей неопытности. То есть прибор-то запустили, но вместо того, чтобы его по конкретным полигонам на Земле откалибровать, взялись скорее снимки делать. Так что там была целая история. Не так просто без полетного задания убедить космонавта что-то сделать! И это заняло какое-то время. Ну, тем не менее, это для нас положительный опыт. Результатов, правда, мы еще не обрабатывали, потому что сейчас доделываем программное обеспечение, планируем с очередной экспедицией передать новую версию.

Фрагмент снимка, полученный с трёх каналов инфракрасного спектра 30-го июля 2024 года

Хотя, например, когда в Анапе случилась чрезвычайная ситуация, РКК «Энергия» к нам пришли с вопросом, можем ли мы оценить масштабы разлива мазута. Я вот буквально на прошлой неделе получил эти данные, будем сейчас их обрабатывать.

Но, тем не менее, в этом смысле эксперимент «Ураган» уже замкнулся — было целевое применение. В феврале они снимали побережье, где была авария.

— Простите, давайте я уточню. Вот вы говорите, что «обновление отправить» — а что, эти патчи не по сети сразу на инструмент заливаются? Неужели космонавты болванки с собой везут?

— Нет, нет. Дело в том, что мы — не владельцы данных. Они по радиолинии скидываются в ЦУП, РКК «Энергия» забирает эти данные. И у меня, вообще говоря, прямого доступа к ним нет.

— Окей, но это про передачу с орбиты на Землю. А сам софт-то как обновляется?

— О, это тоже целая история. Вы доработали программное обеспечение. Это программное обеспечение сначала обкатывают специалисты РКК «Энергии» на опытном образце, который стоит в Королеве. Они вносят все изменения в регламенты, отправляют на орбиту, перепрошивают.

— То есть вы шлёте свой патч в Королёв, а там уже «Энергия» его потом накатывает.

— Да, да.

— Длинный продакшн!

— Да. *смеётся*

— Так, вот мы поснимали в Анапе пятно. А что-нибудь ещё интересного посмотрели?

— Прибор вывели 30 мая 2024 года. Первые снимки были в конце июля. А с июля по январь там были съёмки с разной периодичностью, но без калибровки. Сейчас мы первые калибровки получили, софт доработали, перепрошили прибор. Часть калибровок передали, ещё одну часть передаем, по-моему, на следующей неделе. Будем надеяться, что в мае будут уже обновлённые снимки.

— Окей. А дальнейший план какой? Вот мы сейчас посмотрим, как хорошо работает прибор, удобно ли им управляться пользователю. Но это все ведь не самоцель, я я правильно понимаю? Чего мы хотим в будущем, в первую очередь?

— Я бы сформулировал задачу так: мы хотим подтвердить, что гиперспектральная информация действительно имеет большой спектр потребления. И что в будущем на маленькие и большие аппараты, которые сейчас запускают и частные, и государственные, можно вешать, условно говоря, не пять инструментов с многоспектральной камерой, а один с гиперспектральной. И решать то же самое количество задач.

— То есть «Ураган» на всю катушку реализовать?

— Да. Ну, вообще-то в «Урагане» несколько приборов, но именно гиперспектральный комплекс один, и дело тут не в том, чтобы сказать, что все задачи «Урагана» один гиперспектрометр решит. Цель показать, что многие из целей этого эксперимента могут быть достигнуты надлежащим использованием гиперспектра.

— Окей, а после?

— Следом — сделать для Российской орбитальной станции уже внешний прибор. С лучшим линейным разрешением. Ну, и уже полностью автоматический, когда классификация изображений и их обработка происходит без участия и космонавта, и людей на Земле.

Гиперспектрометр смотрит в иллюминатор МКС

— То есть нейронку туда посадить?

— Ну, естественно, да. Это же сейчас модно, молодежно. *смеётся* Пока вот такие у нас ближайшие затеи.

Ну и, это уже не совсем, что называется, космос, но благодаря работе над гиперспектрометром к нам сейчас обращаются довольно неожиданные отрасли. Например, мы сейчас прорабатываем техническое задание на ОКР по использованию гиперспектрометра в добыче полезных рудных ископаемых. То есть та же технология, но, условно, работает с руки.

А в сельском хозяйстве есть задача по мониторингу заболеваний разного рода растений, и в теплицах, и на открытых грунтах. У нас сейчас есть конкретные запросы от конкретных организаций, которые пришли к нам, прочитав, что гиперспектрометр на МКС заработал. Тут надо сказать спасибо научному руководителю со стороны РКК «Энергия» — Беляеву Михаилу Юрьевичу, он тут как-то сказал, что наш прибор оказался первым то ли за 15, то ли за 20 лет, который включился на МКС с первого раза.

— А агрономы хотят, грубо говоря, такой девайс вешать в какой-нибудь теплице или на столбе рядом с полем?

— Ну, не совсем — это скорее дрон, который поля облетает и смотрит на влагозапас или какое-то заболевание. Им в целом интересно смотреть биомассу в каком-то квадрате, где они что-то посеяли. Если биомасса ниже какого-то стандарта, это значит, что растение болеет. Раз оно болеет, то им для экономической эффективности важно рано его выкопать, чтобы использовать этот грунт для дальнейшей посадки.

В части добычи полезных ископаемых — это нужно для сортировки богатой и бедной рудной породы. Тоже дистанционно, по отраженному тем или иным камням спектру. Это тоже невозможно сделать обычным фотоаппаратом или многоспектральной камерой. Тут тоже нужен узкоспектральный анализ.

Поэтому можно сказать, что наш эксперимент на МКС — это такой космический полигон для земных дел: добычи полезных ископаемых, фруктов, овощей.