Учёные из Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ совместно с индустриальным партнером, АО «Сканда Рус», разработали оригинальный подход к проектированию инфракрасных фотодетекторов, работающих без электрического питания. В основе подхода лежит асимметричный металлический узор с заострениями, размещаемый на поверхности фоточувствительного материала — графена. В работе, опубликованной в журнале Advanced Optical Materials, показано как форма узора кардинально изменяет характер отклика детектора на свет с различной поляризацией. Это позволяет придавать дополнительную функциональность устройству: оно может откликаться на свет лишь с одной поляризацией, или даже одновременно распознавать интенсивность и поляризацию света. Это свойство открывает перспективы для создания компактных инфракрасных камер, систем связи и датчиков нового поколения.

Современные инфракрасные детекторы имеют ряд ограничений: низкую чувствительность, необходимость охлаждения или сложность масштабируемого производства. Особенно остро стоит проблема детектирования слабых сигналов в среднем ИК-диапазоне, где традиционные полупроводниковые материалы часто неэффективны либо требуют криогенных температур. Графен, обладающий высокой подвижностью носителей и широким спектральным откликом, мог бы стать идеальным решением. Однако низкое поглощение света монослоем графена затрудняет создание чувствительных детекторов. Кроме того, нетривиальной для двумерных материалов задачей является реализация базового блока для улавливания света — p-n перехода. В новой работе учёные из МФТИ преодолели эти ограничения, разместив на графене металлический рисунок с острыми клиньями. Такой рисунок одновременно усиливает поглощение света в графене и формирует фоточувствительный контакт Шоттки вдоль своего периметра (Рисунок 1).

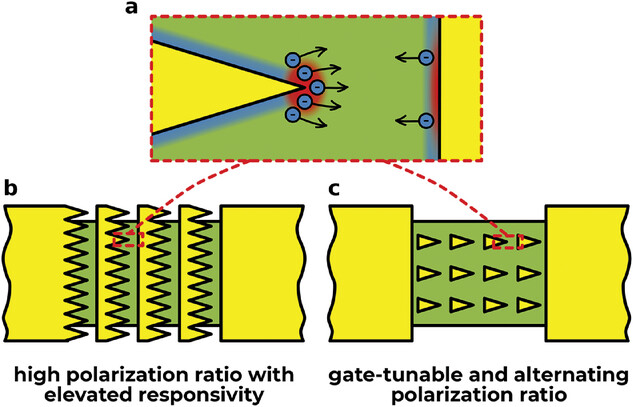

Рисунок 1. (a) Схематичное изображение принципа работы АСМП детекторов: усиление электрического поля с последующим нагревом электронов вблизи заострённых вершин АСМП приводит к возникновению термоэлектрического фототока — движения электронов от горячего края к холодному. (b), (c) Варианты метаповерхностей с различной функциональностью: АСМП типа «пила» (b) и АСМП типа «ковёр» (c). Первая обладает гигантским поляризационным контрастом, вторая способна определять угол поляризации излучения. Источник: Advanced Optical Materials.

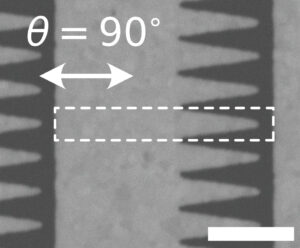

Изображения изученных структур с растрового электронного микроскопа.

Металлический рисунок, наносимый на графен, называется «асимметричной сингулярной метаповерхностью» (АСМП). Метаповерхности, в самом общем смысле — это тонкие искусственные структуры, изменяющие свойства падающего на них излучения. Асимметрия метаповерхности задает направление движения для электронов, возбужденных светом. Это является ключевым для наблюдения фототока без внешних источников. Наконец, сингулярность в названии метаповерхности отражает гигантское усиление интенсивности электромагнитного поля вблизи острия металла. Аналогичное усиление поля возникает у острия громоотвода во время грозы. Проведенное моделирование подтвердило, что разогретые излучением носители заряда эффективно собираются именно с острых краёв, что объясняет высокую чувствительность устройства.

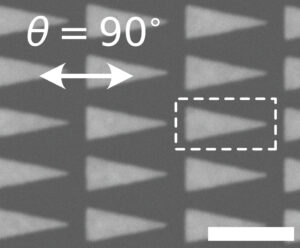

Так, метаповерхность в форме «пила» (Рисунок 1b) делает детектор высокочувствительным к одной поляризации света и практически нечувствительным к перпендикулярной поляризации — сигналы отличаются более чем в 200 раз! (Рисунок 2) Другая форма метаповерхности — ковёр из треугольных «ёлочек» (Рисунок 1c) — показала другую примечательную функциональность. Здесь направление фототока зависело как от поляризации света, так и от управляющего напряжения, которое подавалось на подложку устройства. Было установлено, что подобная гибкость характеристик позволяет распознавать одновременно интенсивность и направление поляризации регистрируемого света. Эта возможность достаточно уникальна и не присуща большинству современных фотодетекторов, которым для распознавания поляризации света требуется внешний поляризатор.

Рисунок 2. Экспериментальная демонстрация (слева) и теоретическое моделирование (справа) фототока в образце с метаповерхностью типа «пила». Как эксперимент так и модель демонстрируют фототок при поляризации света вдоль заострений в 200 раз больший, чем при поляризации поперёк. Ориентация поляризации вдоль соответствует фиолетовой кривой на экспериментальных данных и верхней карте плотности фототоков. Источник: Advanced Optical Materials.

«Ключевым элементом в наших устройствах является клиновидное металлическое заострение поверх двумерного материала, — объясняет один из авторов работы, научный сотрудник лаборатории оптоэлектроники двумерных материалов Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ, научный сотрудник АО «Сканда Рус» Кирилл Капралов. — При освещении заострение многократно усиливает интенсивность излучения вблизи вершины. Далее происходит конвертация излучения в нагрев электронов в малой чувствительной области около вершины клина. А затем горячие электроны движутся в сторону противоположного холодного контакта и собираются им. То есть клин сначала как бы «фокусирует» излучение в нужной области устройства, а после этого задаёт носителям преимущественное направление движения, создавая тем самым фототок».

Разработанная технология совместима с массовым производством и может быть адаптирована для других 2D-материалов. В будущем такие детекторы могут найти применение в системах тепловидения и оптической связи, в том числе компактных и энергоэффективных. Дальнейшая оптимизация, включая использование других подложек и материалов, позволит ещё больше повысить чувствительность и расширить спектральный диапазон устройств.

Работа выполнена при финансовой поддержке индустриального партнера АО «Сканда Рус» в рамках проекта «Разработка и освоение технологии изготовления графеновых наноматериалов для применения в оптико-электронных компонентах» Минпромторга России, соглашение № 020-11-2021-1446 от 28.10.2021, и при поддержке Российского научного фонда в рамках проекта №24-79-10081.