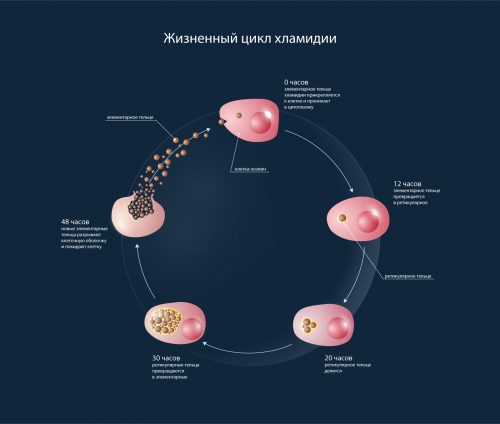

Жизненный цикл хламидий. Иллюстрация: пресс-службы МФТИ

Хламидии могут существовать в двух формах: элементарных и ретикулярных телец. Элементарные тельца имеют хорошую защиту и приспособлены к выживанию в межклеточном пространстве, что позволяет им распространяться в организме и заражать другие клетки. Ретикулярные тельца не имеют постоянной формы и размера — они существуют внутри клетки-хозяина. В этой форме у хламидий происходит процесс размножения, и активизируется обмен веществ. Такой сложный жизненный цикл, в котором они постоянно переходят из одной формы в другую, позволяет хламидиям уходить от действия большинства антибактериальных белков.

Белки, распознающие пептидогликан — компонент клеточной стенки некоторых бактерий, являются частью иммунной системы человека. Избирательно взаимодействуя с определенными молекулами, они играют важную роль в борьбе с инфекциями. Ранее было показано, что такие белки могут присоединяться к пептидогликану и липополисахаридам в клеточной стенке бактерий и выводить из строя их систему реакции на стресс: Подобное нарушение в механизме регуляции внутриклеточного обмена веществ приводит к гибели микроорганизма. Как было известно, таким образом пептидогликан-распознающие белки могут уничтожать бактерии кишечной (Escherichia coli) и сенной (Bacillus subtilis) палочек, а их система реакции на стресс аналогична системе хламидий вида Chlamydia trachomatis.

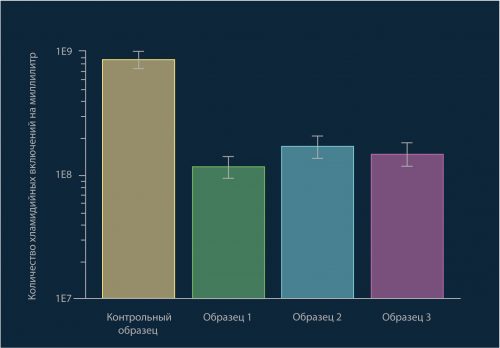

Число хламидийных включений (число хламидий, внедрившихся в другие клетки.) через 48 часов после заражения в культурах клеток с тремя видами пептидогликан-распознающих белков и в контрольном образце. Вертикальная шкала логарифмическая, 1E7 означает 107 . Иллюстрация: пресс-службы МФТИ.

На основе этих фактов исследователи выдвинули предположение, что пептидогликан-распознающие белки могут замедлять распространение хламидий.

Чтобы проверить это, ученые добавили растворы, содержащие исследуемые белки в культуру человеческих клеток. Затем клетки заразили хламидиями вида Chlamydia trachomatis и через 48 часов оценили количество включений. Предположение о том, что белки способны подавить рост бактерий подтвердилось, в сравнении с контрольными образцами (без исследуемого белка) их число уменьшилось в десять раз. При этом видимый антихламидийный эффект достигался при концентрациях белков в 20 раз больше, чем при их действии на E. coli и B. subtilis. Это, как считают исследователи, может быть связано со сложным жизненным циклом хламидий.

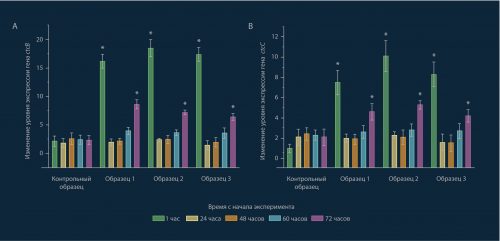

Уровни экспрессии двух генов системы (ctcB и ctcC) реакции на стресс в присутствии трёх разных видов исследуемых белков и в контрольном образце для пяти разных моментов времени. Иллюстрация: пресс-службы МФТИ

Далее ученые проверяли гипотезу об уничтожении клеток через выведение из строя их системы реакции на стресс. Они оценили уровень экспресии (экспрессия — синтез веществ, передающих наследственную информацию гена в виде РНК) генов этой системы и проследили его изменение со временем. Оказалось, что в контрольном образце он оставался на базовом уровне, тогда как в образцах с белком наблюдались два пика — через час и через 72 часа после заражения. В это время хламидии находились в форме элементарных телец; ученые предполагали повышенную уязвимость к пептидогликан-распознающим белкам именно на этой стадии жизненного цикла бактерии, и их гипотеза подтвердилась экспериментально.

В ходе данной работы были подтверждены теории о строении и жизненном цикле хламидий, разработан способ выделения пептидогликан-распознающих белков при помощи генной инженерии, а также показано их действие на бактерии вида C. trachomatis.

«В дальнейшем результаты исследования могут быть применены для выяснения конкретного механизма действия пептидогликан-распознающих белков на хламидий. Представления о потенциальных мишенях для природных и синтетических агентов могут помочь в разработке лекарств, направленных на лечение хламидиоза», — прокомментировал свою работу автор исследования Павел Бобровский.