Лев Ландау и Георгий Гамов во дворе дома Нильса Бора в Копенгагене. По центру — сын самого Бора

Неусидчивое трудолюбие

«Лёвинька, вот ты где!» — мягко подминая подошвами туфель шелестящий песок, Любовь Вениаминовна приблизилась и наклонилась над затылком сосредоточенного математика четырех лет. Голова его повернулась, обратив наверх, к солнцу большие, умные, приветливые глаза. В старом бакинском парке Любовь Вениаминовна всегда искала сына по длинным непрерывным арифметическим выкладкам, выведенным палочкой вдоль поребрика: плюс столько-то, минус столько-то…

Какое-то время уже подросший Лёва учился в гимназии, однако с приходом в Баку диктатуры пролетариата учреждение это, как и многие ему подобные, было стерто с карт города. Для мальчика, вновь отданного учиться, на этот раз в экономический техникум, наступило благодатное время: если в предыдущем «храме науки» среди прилипчивых словесников он чувствовал себя чужаком, то здесь все располагало труду, тягу к которому Лёва тут же обнаружил, почувствовав себя на своем месте.

Завидную способность к самоорганизации, сопутствующую Ландау всю жизнь, он мог реализовать лишь тогда, когда признавал явный смысл и интерес для себя в происходящем. В противном случае юноша казался расхлябанным и апатичным: буквы плясали кривой рябью, приводя учителей и домашних в ужас.

«Почти не помню себя не умеющим дифференцировать и интегрировать», — Ландау вовсю дифференцировал уже в 12, интегрировал — в 13; стремительно набирая обороты, двигатель мыслей гнал его вперед, оставляя позади старшую сестру Соню и кузину Тёму, которые учились с Лёвой бок о бок.

Ландау и Лифшиц в удобной для них рабочей обстановке.

Наконец, можно было вволю упражняться в математике, и Лёва садился за стол, забывая обо всем на свете. Ежедневные самостоятельные занятия, длившиеся часов по десять, а то и больше, случалось, приземляли юного Ландау тупой болью в пояснице. Он, не мешкая ни минуты, ложился с задачником на диван, но и здесь высокие мысли теснились в сторону — на этот раз уже от появления хлопотливой Любови Вениаминовны:

— Лёва, медицина утверждает, что, лежа не то что писать, читать вредно, — заботливо, однако без всякой надежды на повиновение.

— Мамочка, но ведь медики так часто ошибаются! — брошено в адрес врача с десятилетиями опыта и сотнями страниц научных публикаций за плечами.

Окруженному с младенчества людьми беспрестанно мыслящими, Ландау, казалось, в жизни не было иного пути, кроме как постоянно думать, думать и додумываться…

Робкий революционер

Мальчик рос острым на язык, но донельзя застенчивым, и, казалось, что кратковременная самоуверенная пальба его слов — редкие моменты его предельной откровенности — в нем что-то ломала, вместе с тем он от нее не отказывался, продолжал. И с той же резкостью, остротой впитывал то, что долетало до него извне. Когда мать пыталась достучаться до Лёвы, вынуждая его корпеть над тем, что он отвергал, понукая его уснувшее усердие, он молча шлифовал в голове мысль о самоубийстве: где, как, когда… То был период праздности, до техникума, но, когда появился труд — исчезла горечь.

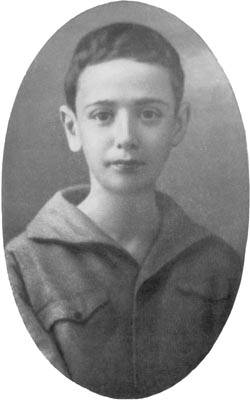

Лева накануне поступления в Бакинский университет. Август 1922 года.

А пока мальчик боролся с внутренними неурядицами, вокруг шумел и скрежетал революционно настроенный город приближающихся двадцатых. Глядя украдкой на раздираемые противостоянием улицы, Лёва трепетал от благоговения перед бунтовщиками. Одиннадцатилетним он ходил на лекции, посвященные Великой французской революции:

— Ну что, как тебе доклад? — пытливо спрашивала тем же вечером за чаем мать.

— Да… Смерть на баррикадах — это благородно!

В том же ошеломляюще раннем возрасте «Капитал» Маркса завладел вниманием Ландау: он упрямо водил пальцем по нечетким строчкам со смазанными бисерными буквами. Как-то в разговоре с мужем кузины, рьяным большевиком, мальчик из доверия к революционному духу старшего поделился своими мыслями. «Маркса знает лучше меня, намного лучше. Куда мне до него!» — твердо заявил слушатель.

«Сейчас читателю, может быть, трудно почувствовать революционность открытия Коперника, трудно представить себе, что, отстаивая справедливость его идей, Джордано Бруно пошел на костер, а Галилей терпел унижение и ссылку. В чем же подвиг гения Коперника? Почему открытие вращения Земли можно ставить в один ряд с идеями человеческой справедливости, за которые передовые люди были способны отдать жизнь?..» — из лекций самого Льва Давидовича.

Тем, кто не был с Ландау на короткой ноге, политический настрой молодого человека казался незакономерной, чужеродной идеей среди картины его юношества: сын преуспевающего инженера-нефтяника, которому за все время ни разу не довелось хлебнуть горя. На самом же деле в Лёве жил дух угнетенного, мятущегося народа. Все свои ранние годы он, стиснув зубы, боролся со своей кажущейся нескладностью, граничащей, как он полагал, с неполноценностью. Читая любимого Некрасова, в образах угнетенных он видел себя.

Осёл на Невском

— Лев Давидович, прошу вас, скажите, как бы вы поступили на моем месте? Не знаю, как быть. Я ведь мечтал о медицине, видел себя лекарем. «…» Продолжать ли мне учиться на математическом отделении или пытаться поступить на медицинский факультет?

— Неужели вы не понимаете, что математик из вас не получится?! Выйдет ли из вас врач, не мне судить. Но если у вас возникли сомнения — то чем скорее вы оставите наш факультет, тем лучше.

Двое студентов Бакинского университета неспешно брели вниз по улице. Вскоре один из них, Александр Бунин, действительно покинул физико-математический факультет и к великой радости своего собеседника через несколько лет после состоявшегося разговора начал карьеру врача. Да и сам Ландау немногим позже оставил Бакинский университет. Став студентом в четырнадцатилетнем возрасте, он не видел ни малейших препятствий, чтобы спустя два года обучения покинуть родной город.

Ленинградский университет уже ждал его. И Невский ждал, скрываясь, правда, под другим именем: проспект Двадцать пятого октября. В первые месяцы на новом месте Ландау призраком ходил по тротуарам Невского: болезненно заострившиеся ключицы, глубокие затененные впадины глазниц и щек. В отрыве от семьи он уже всерьез забывался за конспектами, посвящая себя учебе по восемнадцать часов в день.

Тогда же родилось известное всем Лёвино прозвище, которое из кружка университетских приятелей перекочевало впоследствии в мировое научное сообщество. Дмитрий Иваненко, будущий физик-теоретик, однокурсник Ландау, как-то раз трогательно произнес фамилию товарища на французский манер, сделав при этом значительную паузу в середине. Вышло «L’ane Dau» — «осёл Дау».

Лева, Соня и Зигуш Бродерзон, муж Сони. Ленинград, начало 30-ых

Дау не обиделся, напротив, ему прозвище понравилось: от него веяло искренностью, казалось, что прицепилось оно к молодому человеку не просто так. Левина застенчивость последовала за ним в Ленинград, и он продолжал с ней мучиться. Он четко сознавал, что в одиночку ему не жить, что он людей любит и хочет быть с ними бок о бок. О, каким уверенным человеком он стал к своим зрелым годам! Но все это через ослиную упрямость, через преодоление и отвоевывание у стыдливости своей свободы. Он выходил на набережную Мойки, заставляя себя заговаривать со случайными прохожими, задавая им нелепые вопросы наподобие «отчего вы носите усы?». Он бродил по Невскому, привязав воздушный шарик к хлястику своей шляпы. И все ради того, чтобы перестать бояться показаться смешным, показаться глупым.

«С возрастом застенчивость прошла, но умение приспосабливаться к обществу у Ландау никогда не развилось. Только исключительная всесторонняя одаренность личности Ландау привлекала к нему людей, и по мере сближения с ним они начинали любить его и находить большое удовольствие в общении с ним…» — так отзывался о своем сотруднике Пётр Леонидович Капица, директор Института физических проблем.

На Блегдамсвей

История знакомства Ландау с «учителем всей его жизни» была совершенно иной, нежели у Капицы, который степенно и твердо завоевывал уважение Резерфорда. Нет, в случае Дау это была симпатия если и не с первого взгляда, то, по крайней мере, с первого меткого высказывания.

Нильс Бор и Лев Ландау держат общую речь на празднике Архимед в МГУ, 1961 год

Ленинградский Физтех тесно связан не только с биографией Петра Леонидовича. Там работал и Ландау, когда в 1929 году ему представилась блестящая возможность отправиться от Наркомпроса в Европу для стажировки. Научные «скитания» Дау по чужбине должны были продлиться два года…

…и вот очередная остановка, на этот раз в Копенгагене. 8 апреля 1930 года Ландау направился к дому 15 на улице Блегдамсвей, не подозревая, что здесь он пробудет дольше, чем где бы то ни было за всю свою поездку. То здание было Институтом теоретической физики; в холле молодого ученого уже поджидал директор.

К Нильсу Бору многообещающие молодые ученые стекались со всего света, влекомые то ли непостижимой точностью интуиции профессора (идея модели атома Бора, подробно описывающая законы спектральных линий и электронных оболочек), то ли слухами о его безграничной доброте и непосредственности. Бор сразу прикипел к Дау, и тот частенько посещал его дом по вечерам, во время ужина.

«Нильс полюбил его с первого дня. Вы знаете, он бывал несносен, перебивал Нильса, высмеивал старших, походил на взлохмаченного мальчишку. Но как он был талантлив и как правдив!» — вспоминала фру Маргарет, супруга Бора, спустя много лет после посещения Ландау Копенгагена.

Однако между учителем и учеником нередко вспыхивали энергичные дискуссии, во время которых парочка со стороны выглядела чрезвычайно странно: яростно жестикулируя, Дау сидел, откинувшись на спинку скамьи, в то время как его наставник наклонялся, отчаянно размахивая руками перед лицом оппонента. В такие минуты казалось, упрямое прозвище Ландау подходит не ему одному…

Спасенный Кентавром

Годы не уносили тот жар, с которым подающий надежды ученый говорил о политике: во время командировки в Европу Лев Давидович всей своей наружностью стремился показать, что он такое и во что верит. Красная рубашка Ландау демонстративно и просоветски кричала с его плеч. О преимуществе советской системы Дау доводилось заявлять и более прозрачно, нежели выбором платья: он поочередно давал интервью то одному, то другому копенгагенскому изданию.

Тем не менее человек думающий склонен критически смотреть на свои убеждения. Дау же — личность не только думающая, но еще и не терпящая самообмана — ощутил, что где-то под черепной коробкой зашевелилось сомнение, и с каждым часом оно все навязчивее давало о себе знать.

Наступили политические холода середины тридцатых, година жестоких судов. Люди зябли до костей, зябли от страха, и самого ученого периодически одолевала дрожь, происходившая от обезоруживавшей истины, которая уже окончательно укоренилась в нем. И однажды, устав дрогнуть и стынуть, он согласился на поступок: редактирование листовки, призывающей к свержению сталинского режима.

Беседа Капицы и Ландау.1948 год

Первомай 1938 года ожидался привычно пышным, безукоризненно радостным и, уж разумеется, без происшествий. Никто смел нарушить привычный уклад празднества, по крайней мере, наружно все должно было идти по сценарию. И листовкам не суждено было разлететься по многочисленным почтовым адресатам: когда замышляешь подобное, не ждать ответной реакции и надеяться остаться в тени — верх легкомыслия.

Арест не долго заставил ждать себя: Первомай еще не грянул, а за революционно настроенным ученым уже пришли. Стояло 28 апреля.

И вот мрачно потянулся год тюрьмы, который мог бы стать и чем-то более продолжительным, если бы не настойчивые попытки Нильса Бора и Капицы достучаться до тех, кто мог бы повлиять на судьбу заключенного.

Предчувствуя обретаемую вновь свободу, Ландау с волнением писал жене о своем директоре, которого он, и не только он, называл Кентавром: «…Мне страшно повезло, понимаешь, наш Кентавр сделал эксперимент с гелием. Он считал свои результаты открытием. Но ни один физик-теоретик мира не может объяснить это загадочное явление природы. Капица считает, что это все смогу объяснить я один! Об этом Петр Леонидович Капица написал письмо в Центральный Комитет, и вот я с тобой».

Но отчего же над Институтом физических проблем довлело убеждение, что, кроме Ландау, никто не смог бы интерпретировать полученный результат? Ответ крылся во всеми признаваемом «универсализме» ученого: его энциклопедичность, казалось, не имела ни границ, ни прорех. Не было вызубренного, выстраданного знания и понимания вещей: ни с маленьким Лёвинькой, ни с возмужавшим Львом Давидовичем этот номер бы не прошел. Все держалось на подлинной страсти, до отяжелевших век, до ломоты в спине — категорично любя выбранную им стезю, он не оставлял места для соблюдения формальностей, как, скажем, ежедневный сон или видимое почтение к тем, кто этого требовал, но, по мнению Ландау, не заслуживал.

Противление перу

Сделав «круг почета» по Европе, который немало ему принес, ученый не вернулся тем не менее в исходную точку: в ЛФТИ он не остался (из-за разногласий с тогдашним директором Абрамом Иоффе это не представлялось возможным) и отправился в Харьков.

До прибытия в УССР, где он провел последующие пять лет, Дау всюду играл роль, хоть и крайне толкового, но ученика. Однако здесь, уже двадцатичетырехлетним, ему впервые довелось примерить на себя иное амплуа: наставническое.

Начав с Механико-машиностроительного, Ландау вскоре появился и в списке преподавателей Харьковского физико-технического института. Лекции он читал свежо, с острой необходимостью «дойти до самой сути», так, чтобы каждый уразумел, чтобы не оставалось вопросов. Однако профессиональная неисчерпаемость Льва Давидовича приводила к тому, что его лекции воспринимались не как готовые ответы на шаблонные вопросы, а как предпосылки к тем многочисленным непростым гипотезам, которые могли возникнуть в головах его учеников. После звонка пространство вокруг доски наводнялось вошедшими в азарт студентами. Ландау с удовольствием и подолгу беседовал с ними. Но вот в чем он явно удовольствия не находил, так это в вынужденном изложении своих мыслей на бумаге.

Свою вдумчивую научную деятельность Дау начал еще до того, как побывал за границей. В 1927 году, в возрасте девятнадцати лет, он уже имел что предложить миру: матрицу плотностей как способ квантово-механического описания систем. Далее число ценных мыслей о том, как работает Вселенная, только росло, но вместе с тем они не спешили перекочевывать из закромов памяти и черновиков Дау в четкие формальные отчеты. Приходилось подолгу ждать, когда же он соблаговолит взять в руки перо.

«Извините за задержку, связанную с моей крайней антипатией к эпистолярному искусству…» — прямодушно и беззастенчиво написал Дау в одном из писем.

Впоследствии работа, правда, стала спориться: Лев Давидович нашел референта, который верой и правдой служил ему долгие годы. Расхаживая по комнате, графофоб диктовал строки очередного отчета. Речь выходила на удивление складной, и, пожалуй, несправедливо бы было обвинять Ландау в непоследовательности изложения (такого не могло быть, так как лектором он был блестящим). Нежелание самому садиться за отчет объяснялось фанатичным стремлением Льва Давидовича к сокращению формулировки своей задумки: еще точнее, еще емче… Но совершенству нет предела, можно переписывать сколько угодно, и все равно оставаться в дураках. Пусть уж лучше «эпистолярщиной» занимается тот, у кого на это глаз наметан, а он, Дау с большей охотой проведет время в лаборатории.

Вместе с тем были адресаты, которым Лев Давидович писал исключительно самостоятельно. Помимо друзей и домашних, то были многочисленные вопрошатели, которые не знали, как поступить в той или иной ситуации, и стремились получить мнение лица авторитетного. Были среди этих неугомонных простые инженеры, которые не знали, с чего начать всерьез изучать физику; были и пионеры, которые не знали, как донести идею ценности образования до сверстников-тунеядцев.

В минуты, когда Дау получал такие письма, он не спеша садился за стол и брал в руки перо. Его не слишком тревожило, час ли, два ли пройдут, прежде чем он дойдет до точки. Главное — высказать свою точку зрения как можно точнее, чтобы ждущий где-то ответного письма человек наверняка смог воспользоваться советом. Чтобы с чистой совестью можно было опустить этот ответ в почтовый ящик.

Автор выражает признательность Любови Павловне Скороваровой за помощь в творческой корректировке текста и проверке достоверности используемых исторических фактов.

15