О том, каким был Олег Михайлович Белоцерковский в повседневной жизни, работе, общении с коллегами и студентами нам рассказал Игорь Петров, член-корреспондент РАН, академик РАЕН, профессор МФТИ, научный руководитель кафедры вычислительной физики МФТИ, основатель кафедры информатики МФТИ, заслуженный работник высшей школы РФ.

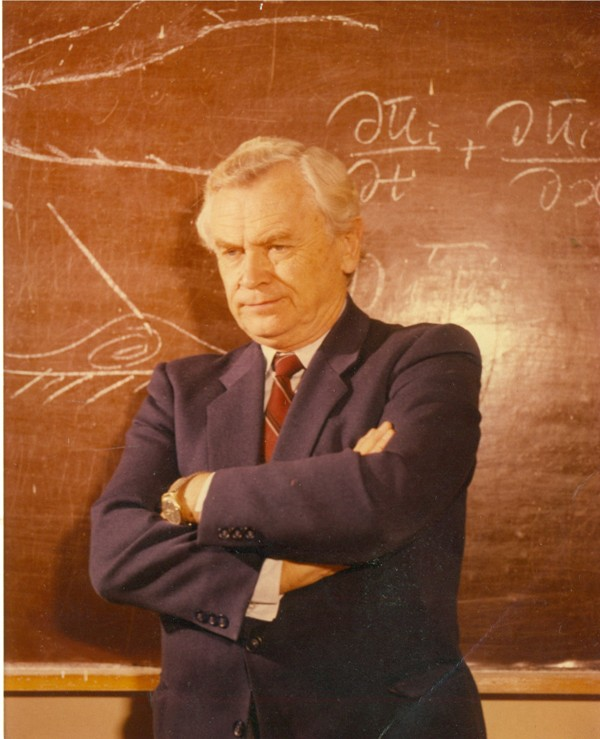

Игорь Борисович Петров, член-корреспондент РАН, профессор МФТИ/ © пресс-служба МФТИ.

Игорь Борисович, вы учились на Физтехе и застали выдающихся ученых того времени, в том числе знаменитого ректора нашего вуза Олега Михайловича Белоцерковского. Он заложил на практике знаменитую «систему Физтеха». Что позволяет ей до сих пор сохранять свою актуальность?

Первое, что я хотел бы сказать об Олеге Михайловиче — это великий ученый, без сомнения, одна из самых ярких личностей в мире науки XX века, да и XXI тоже. Он был талантливым и многостороннем человеком. Это выдающийся ректор, который фактически создал наш знаменитый вуз. Я здесь подчеркиваю: не основал, а именно создал. Отцы-основатели Физтеха, как известно, это академик Сергей Алексеевич Христианович, которого Белоцерковский считал одним из своих учителей. Ну и, разумеется, первый ректор Иван Федорович Петров. Но создал Физтех в том виде, в котором он есть, конечно же, Белоцерковский. И сделал его великим тоже он, реализовав на практике идеи наших нобелевских лауреатов Петра Капицы, Льва Ландау и Николая Семенова о высшей политехнической школе для воспитания ученых в фундаментальной науке, которые могли бы успешно применить свои знания и в прикладной.

Таким Физтех и был на самом деле, это делает его до сих пор актуальным. Конечно, в 60–80-е годы большинство выпускников уходили в НИИ, конструкторские бюро, где одновременно требовались знания высокой науки и понимание того, как работают конкретные инженерные конструкции. Наверное, в первую очередь это касается космической и авиационной отрасли. Это и IT-технологии, которые в то время также развивались.

То есть сейчас это весьма востребованный искусственный интеллект?

Этот термин вошел в жизнь с легкой руки американцев. Могу сказать, что основатели данного направления термином «искусственный интеллект» никогда не пользовались. Это были академики Андрей Колмогоров и Юрий Журавлев, а также их продвинутый ученик — академик Константин Рудаков, мой друг, которого, к сожалению, сейчас уже нет в живых. Они использовали другие термины: методы распознавания, автоматизация, нелинейная экстраполяция, машинное обучение, обучение по прецедентам. Эти названия более правильные. Они более информативные. Как мне однажды сказал академик Рудаков: «Ты же сам понимаешь — искусственную руку можно сделать, искусственную ногу. А искусственный интеллект сделать невозможно». Впрочем, этот термин уже вошел в нашу жизнь, к нему привыкли все и отменять его не планируется.

И если уж мы заговорили о системах, которые сейчас называются «искусственным интеллектом», в одной из книг Белоцерковского, которая вышла в конце 1970-х годов, он написал, что методы прямого численного моделирования приведут к созданию экспертных систем, которые будут способны оценивать эффективность тех или иных конструкций и предсказывать на будущее, как их усовершенствовать и оптимизировать. Именно этим сейчас и занимаются системы машинного обучения, нейросети.

Олег Михайлович Белоцерковский. Фото: личный архив.

Видел на век вперед будущее нашей науки. Но как удалось Олегу Михайловичу, будучи довольно молодым ректором, продуктивно руководил столь сложным вузом и оставаться в науке?

Белоцерковский был блестящим управленцем. Конечно, Физтех — это его главное детище. Организовать вуз мирового уровня — это невероятное профессиональное достижение и тяжелейшая работа. Я прекрасно помню, как один ученый рассказывал мне, что попал на прием к ректору во втором часу ночи!

Волею судеб я сейчас являюсь неофициальным руководителем школы, которую создал Олег Михайлович, ну и одним из последних прямых учеников. Точнее, у меня были два руководителя: академик Александр Сергеевич Холодов, у которого научным руководителем был Олег Михайлович, и сам Белоцерковский.

А кого бы выделили из учителей самого Белоцерковского?

Среди его учителей, которые также тесно связаны с Физтехом, я бы отметил также научного руководителя Олега Михайловича — основателя Вычислительного Центра РАН академика Анатолия Дородницына, а также академика Мстислава Келдыша, президента РАН.

Каким он был научным руководителем? Жестким или давал свободу для научной работы? Помогал ли он своим студентам, аспирантам?

Конечно же, помощь была, и большая. В целом я бы сказал, что от научного руководства фактически зависит дальнейшая судьба того, кем руководят. Я не хочу сказать «все», так как молодой ученый тоже должен много работать. И тем более, под руководством таких великих людей — работать до седьмого пота. Была ли помощь? Я бы сказал, что самое главное для руководителя: поставить ученика на правильные рельсы в науке, чтобы по этим рельсам дальше осуществлялось движение. А это может сделать только авторитетный, высокопрофессиональный ученый. К сожалению, иногда ставят и на ложные рельсы.

Стиль руководства у Олега Михайловича скорее был «и кнута, и пряника» — он мог быть весьма требовательным руководителем, но всегда давал свободу в научной деятельности. Если аспирант хотел заниматься какой-то другой темой или параллельно брал другую, он никогда не возражал. Инициативу он приветствовал, не мешал ей. Это совершенно точно. По этой причине под его руководством было развито много научных направлений.

Олег Михайлович Белоцерковский и основатель Сибирского отделения РАН академик Михаил Алексеевич Лаврентьев. Фото: личный архив.

Какие основные направления развивал Белоцерковский?

Он явился основателем вычислительной сверхзвуковой аэродинамики и вычислительной медицины. Но давайте начнем с самого начала. Первое, кандидатская диссертация — это аэродинамика. Расчет параметров отошедшей ударной волны от аппаратов, спускаемых с орбиты. Наши полеты, в том числе, и первый Юрия Гагарина — это все расчеты Олега Михайловича. Он первым в мире решил эту задачу; американцы немного от него отстали. Он тесно сотрудничал с Сергей Павловичем Королевым. Многие аэродинамические расчеты для конструкторского бюро Королева проводил он.

В целом по аэродинамике, объединяя численные методы и математику, у него было очень много приоритетных работ. В частности, метод крупных частиц — новый метод расщепления по физическим параметрам, который был сделан совместно с профессором Давыдовым. Сеточно-характеристический численный метод — совместно с академиком Холодовым и профессором Магомедовым. Это все касалось задач аэродинамики и динамики плазмы, впоследствии же — динамики твердого деформированного тела.

Но следующее очень серьезное увлечение, по которому были изданы четыре научных сборника — это вычислительная медицина. Первые работы вышли по гемодинамике, динамике крови тела человека. Затем Белоцерковский сделал очень много работ совместно с Холодовым и со мной по расчету последствий черепно-мозговых травм, по обнаружению неоднородности в теле человека. Эти работы велись совместно с НИИ Склифосовского и Главным военным клиническим госпиталем имени Бурденко.

Серьезные работы были с академиком Святославом Федоровым, которого сейчас, увы, нет с нами; это великий офтальмолог. Когда мы показывали академику Федорову расчеты офтальмологической операции, он сказал: «Сколько оперирую, а что происходит в глазу, только-только сейчас узнал, наконец, в ваших расчетах». Там были довольно конкретные выводы, полезные для хирургов. В частности, действие ультразвука и лазерного излучения при разрушении хрусталика на сетчатку глаза. Мы все это рассчитали, показали, а хирурги-офтальмологи восприняли очень серьезно.

Были работы по дроблению почечных камней. Это был заказ еще ленинградской Военно-медицинской академии. Нам необходимо было рассчитать режимы работы для прибора, который мог бы избавлять военных в полевых условиях от сильных болей. Такой прибор был сделан.

Задачи гемодинамики, кровообращения, дыхания — это его совместные работы с академиком Холодовым. Сейчас этими задачами занимается доктор физико-математических наук Сергей Симаков. Продвижения в этой области задач вычислительной медицины очень-очень серьезные. И начал все это дело Белоцерковский, а мы активно продолжаем.

Встать на нужные рельсы! А над каким задачами вы работаете еще в настоящее время?

Сейчас мы работаем над многими задачами, например, травматологии, в том числе над проблемой травм коленных суставов. Это самые сложные суставы, подверженные максимальным изменениям. Оптимальное протезирование — это задача, которая пока не решена.

Следующую идею, которую подал Белоцерковский, поддержал и передал мне Холодов — задачи механики деформированного твердого тела, а именно соударения тел на высоких и невысоких скоростях. Это прочность материалов, в том числе композитных материалов. Эта тема в настоящее время очень важна и касается оболочек космических аппаратов, самолетов и целого ряда других транспортных средств, вплоть до легковых машин.

Также моими учителями были определены задачи взаимодействия излучения с веществом, которые сейчас приобретают особую значимость, задачи физики плазмы и термоядерного синтеза. Ими занимаются профессора Владимир Демченко, Алексей Лобанов. Задачи геофизики — расчет последствий землетрясений, террористических актов и падения астероидов.

И что особенно важно для нашей промышленности — это задачи сейсморазведки углеводородов (нефти и газа). Отсюда проистекают задачи, связанные с Арктикой, в том числе с ледовыми образованиями — полями, которые могут достигать размеров 3–4 км. В этих условиях нужно работать, искать полезные ископаемые. Далее, морские стационарные платформы. Здесь нужно обеспечить и безопасность, которую мы тоже рассчитываем, а это и штормовые ветра, крупные ледовые образования, тектонические воздействия. Они слабые в Арктике, но они есть.

Также мы решаем задачи, предназначенные для обеспечения безопасности судоходства Северного ледового пути. Мы рассчитываем прочность судов в случае столкновения с крупными ледовыми образованиями. Нашей командой впервые была решена очень сложная задача — движения ледокола во льдах. И здесь я даже привел некую аналогию: если Олег Михайлович первым решил задачу о сверхзвуковом обтекании космического аппарата, который спускается в плотных слоях атмосферы, то под его эгидой нами впервые решена задача движения ледокола во льдах, которая математически не менее сложная.

Олег Михайлович Белоцерковский и Игорь Борисович Петров. Фото: личный архив.

То есть Белоцерковский определил задачи на десятки лет вперед? Как ему удавалось?

Дело в том, что великие умы видят далеко вперед.

Как Леонардо да Винчи?

Леонардо да Винчи — блестящий пример величайшего ученого, который смотрел через века, знал направления, которые будут развиваться. Я бы сказал, что Белоцерковский обладал тем же талантом провидца в науке. «Провидца» в хорошем научном смысле этого слова.

То время было эпохой больших научных открытий, блестящих ученых. Эти люди и задавали основные векторы развития науки, которые прослеживаются до сих пор. В описание той эпохи я могу привести знаменитую фразу Бернара Шартрского: «Мы подобны карликам, усевшимся на плечах великанов; мы видим больше и дальше, чем они, не потому, что обладаем лучшим зрением, и не потому, что выше их, но потому, что они нас подняли и увеличили наш рост собственным величием».

Мы смотрим в одну точку, а их взгляд намного шире?

Совершенно верно! Бывают разные типы ученых. Например, узконаправленные. Они знают свой узкий круг, свою дорогу и только по ней идут. Это тоже очень хорошо и необходимо. Такие люди много чего добиваются. Но есть ученые, которые умеют очень глубоко заходить в свою область и в смежные одновременно (порой очень широкие). Олег Михайлович был именно таким. Он мог глубоко и довольно быстро заходить во многие научные темы. Действовать сразу во многих областях. Величайший интеллект, величайший талант в науке. Ну и, конечно же, способность к постоянной тяжелейшей работе была ему присуща. У Олега Михайловича около 20 книг, и при этом он был ректором, создавал научные центры. Таких людей по пальцам можно пересчитать.

В Белоцерковском укладывались все таланты, которые только существуют! Также он прекрасно рисовал, это было его увлечение. Он умел визуализировать свои расчеты. Ему в этом помогали программисты, поскольку машинная графика — это особый раздел компьютерных технологий.

Олег Белоцерковский и Петр Капица. Фото: личный архив.

Также он был хорошим организатором и создал целую сеть региональных научных центров?

И международных тоже. Он организовал Международный математический медицинский центр в Варшаве. Это было в советское время, Олег Михайлович умудрился в этом центре привлечь к работе ученых из разных стран Европы, США и т. д. Центр работал в течение многих лет, но затем из-за политической ситуации закрылся. Далее, будучи ректором Физтеха, сверхзанятым человеком, он сначала создал Международный центр математической медицины, а далее — Центр кибернетики РАН, Институт автоматического проектирования РАН. Некоторые задачи Международного медицинского центра перешли в них.

Это было очень продуктивное время. 1960–1970-е годы называют золотым для советской науки.

Да. Это был Золотой век и для Физтеха. В то время под руководством Белоцерковского открывались все новые и новые научные кафедры, которые возглавляли ведущие ученые страны. Часто они являлись и ведущими учеными в мире.

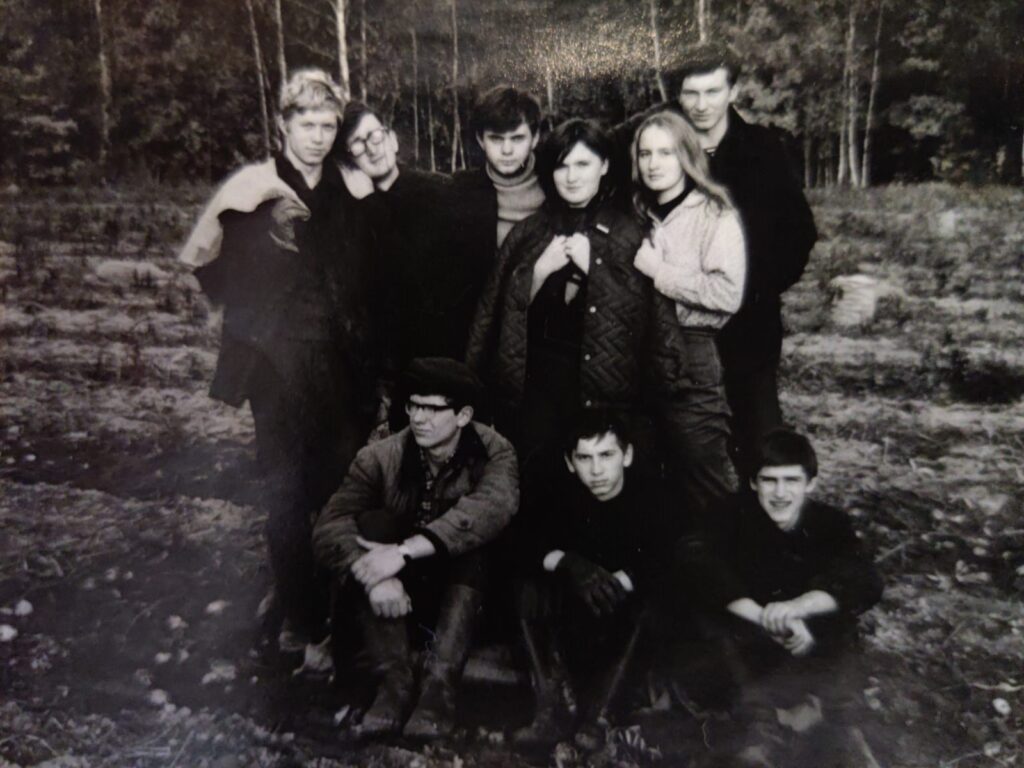

Стройотряд на целине. Фото: личный архив.

А какая была атмосфера была в те годы?

Физтех кипел научной страстью, любовью к науке. Все студенты на вопрос: «Зачем вы поступили на Физтех?» отвечали однозначно: «Чтобы заниматься наукой!» Все сто процентов студентов! Правда, не все выдерживали нагрузки. Часть студентов уходила в другие вузы. Но большая часть оставалась. Почти все затем уходили в какие-то научные учреждения. Постоянно открывались новые научные направления, кафедры, институты. Олег Михайлович участвовал, как правило, в таких открытиях. Наша наука была действительно передовой, очень активно развивалась.

Сейчас я вижу, к моему сожалению, что очень многие ребята — талантливые, которым путь открыт в большую науку, уходят в другие области и фактически теряют свою квалификацию. Это чрезвычайно печально. Понятно, что происходит это не от хорошей жизни, и здесь я тоже их понимаю, но — тем не менее, надо держаться!

Беседы на кафедре. Фото: личный архив.

Из нашего разговора понятно, что ученые много общались, работали над совместными проектами. Где шло это общение чаще всего, ведь тогда не было Интернета?

Основой общения была наука. Это были новые задачи. Где общались? Конференции, научные семинары у нас же, на Физтехе и в институтах Академии наук, и в самой Академии наук, в ведущих отраслевых НИИ и в конструкторских бюро. Это Курчатовский институт, предприятия Сарова, Снежинск, многие специализированные, которые занимались и прикладной наукой, и инженерией. Наших выпускников на таких предприятиях было очень много. Общение было постоянное, тесное, живое. В то время профессия ученого была очень престижной. Это тоже очень сильно влияло на молодежь, они стремились заниматься наукой.

Кто определял перспективные и большие задачи, приоритетные направления?

Задачи, конечно, в первую очередь ставили ученые очень высокого уровня — как, например, академики Белоцерковский, Фортов, Холодов, Гуляев, Иванников и целый ряд фамилий. Были и задачи на правительственном уровне. Одна из таких была поставлена по инициативе специалистов по математическому моделированию выпускниками Физтеха. Эта задача о расчете последствий атомной войны. Она решалась в Вычислительном центре РАН. Это был где-то конец 1970-х — начало 1980-х годов. Параллельно эту задачу решали американские ученые. И в то время, несмотря на все политические проблемы, русским и американцам удалось найти контакт. Представьте себе, что их пригласил выступить в Ватикане сам папа римский! Качественно результаты и у наших, и у американских ученых совпали. Оказалось, что будет целый ряд очень тяжелых явлений — «ядерная зима», «ядерная ночь», «ядерное лето», — после которых вряд ли сможет кто-то выжить. В атомной войне не будет победителей. После чего папа римский инициировал все свои международные связи, чтобы объяснить людям: не нужно ни в коем случае применять атомное оружие. Единственное его применение, к сожалению, было в Японии, как вы знаете. Последствия были самые страшные. Это была наглядная ситуация, когда математика, физика, математическое моделирование помогли политикам принять правильное решение. Не применять атомное оружие. Остановить его испытания.

Олег Михайлович в рабочем кабинете. Фото: личный архив.

Каких учеников Белоцерковского вы бы выделили?

Это академики Александр Холодов, Владимир Бетелин, Сергей Чернышев (вице-президент РАН), член-корреспондент РАН Валентин Гущин, профессора Андрей Толстых, Александр Бабаков, Владимир Демченко и Светлана Фортова. Все они сделали блестящую карьеру в науке, продолжили его исследования.

Хочу также отметить, что очень похожим на него был Александр Холодов. Он также умудрялся одновременно заведовать кафедрой, заниматься научной работой, быть научным руководителем. Ученым он был в целом ряде областей.

Но заданные Белоцерковском направлениям до сих пор развивают?

Да. Сейчас активно в науке работают его «научные внуки»: Николай Хохлов, Василий Голубев, Алена Фаворская, Александр Тормасов, Ярослав Холодов, Алексей Васюков, Катерина Беклемышева, Антон Кожемяченко, а также многие аспиранты и студенты Физтеха.

С кем Олег Михайлович наиболее тесно работал?

С Александром Холодовым. Также он работал с академиком Владимиром Фортовым, который позже возглавил РАН. Владимир Евгеньевич человек высочайшего мирового уровня, который также занимался сразу многими интереснейшими задачами и был одним из ведущих физиков мира. Юрий Гуляев, который работает в Институте радиоэлектроники РАН, тесно взаимодействовал с академиком Белоцерковским, Фортовым и Холодовым. Это великие люди. Ученые, которых знала не только наша страна, но и весь мир. Мне очень сильно повезло быть с ними знакомым, работать с ними бок о бок под их руководством.

На торжественной церемонии вручения государственных наград России. Фото: личный архив.

А каким Олег Михайлович был человеком?

Он был совершенно замечательный человек. Мог заниматься одновременно многими задачами в разных научных областях: аэрогидродинамика, медицина, геофизика, динамическая прочность, экология, разработка численных методов.

Мог быть иногда внешне и жестким, но быстро отходил и всегда пытался помогать, где мог, а порой и не мог. Своим ученикам, ученикам учеников, ученикам других известных ученых, да и простым студентам, преподавателям.

Первое мое впечатление об Олеге Михайловиче было, когда я только поступил на Физтех. Это было даже до занятий — на первом собрании первокурсников. Он тогда сказал всем: «Первокурсники боятся, что их могут отчислить. Бояться не нужно! Я точно вам могу сказать: кто поступил, кто выдержал наши экзамены…» — а тогда экзамены в наш вуз были очень жесткие, — «Тот Физтех окончить может».

Студенты на картошке. Фото: личный архив.

Второе мое знакомство с ним было на третьем курсе, когда был государственный экзамен по физике. Тогда Олег Михайлович ввел очень хорошую традицию: лучшие работы, которые были представлены студентами третьего курса, публиковались в специальном сборнике. К сожалению, сейчас эта традиция ушла. Авторы этих работ приглашались в кабинет ректора, и Олег Михайлович вел с ними беседу. Он сказал, что на третьем курсе получить публикацию — редчайшая возможность (тем более в те времена).

Далее с академиком Белоцерковским я уже общался на старших курсах, а в конце пятого уже работал под его руководством и академика Холодова. Работа была очень интересная, активная. Действительно, она увлекала меня с головой, полностью поглощала.

Не могу не вспомнить ситуацию, когда я оканчивал институт. В нашей группе была очень талантливая девушка. Ее не принимали в аспирантуру по медицинским показаниям. Мы очень за нее переживали, и я буквально поймал ректора на входе в институт и сказал: «Олег Михайлович, у меня к вам большая просьба — принять Любу Комову в аспирантуру! Ее не принимают. Ее медики не пускают в аспирантуру». Кончилось тем, что Люба все же поступила в аспирантуру, лично Олег Михайлович посодействовал.

Но когда он все успевал! А семья?

У него была крепкая семья. Жена — замечательная женщина, спортсменка, настоящий профессионал в работе. Она была его надежным другом, очень ему помогала, понимала и поддерживала. Далеко не во всех семьях такое понимание есть.

Сейчас его дочь работает в Англии, а внучка — Марина Сергеевна Белоцерковская окончила МГУ. Работает в одном из институтов Курчатовского объединения. Мы с ней постоянно, как и со Светланой Фортовой, взаимодействуем, дружим, вместе готовим конференцию памяти ее деда, академика Белоцерковского. Это все есть.

В гостях у Олега Михайловича. Фото: личный архив.

Это необходимо! Олег Михайлович оставил большой след в нашей науке.

Да, он очень много работал и над узкими задачами, и над смежными. Он это делать умел. Как и академик Холодов, как и академик Фортов. И мне сильно повезло, что я начал работать в то время, когда они процветали как ученые мирового уровня. Сейчас школа, которую основал Олег Михайлович, развивается. У нас огромное количество статей в ведущих журналах. В год защищается по две–три кандидатские диссертации. В два года — одна докторская. Школа работает. Все это благодаря работе Олега Михайловича!

Таких значимых для науки людей необходимо помнить. Каждый свой новый курс я спрашиваю у студентов: «А знаете ли вы академика Олега Михайловича Белоцерковского? Не все знают. И я начинаю им рассказывать об этом великом ученом и человеке».